報道の自由度指数に思う

先にお伝えした「報道」の自由度指数について考えながら、その本質である「ジャーナリズム=批評精神」と拡大してみたとき、ジャーナリズムの自由度が高いということはどういう事か、考えさせられた。というのも、この所日本のみならず、アメリカなどでも新聞社が経営的に苦しい立場に立たされているニュースをよく聞くようになってきたからだ。アメリカにおける地方新聞社の倒産が相次ぎ、ジャーナリストの間では第三者による政府や地方行政の批判能力が落ち、行政の質が悪化することを懸念する声も高まっている。

メディアとは器であり、媒体であるからには、技術の革新などでその姿は変わっていくべきものだ。それ故にマスメディアとしての新聞がテレビに押され、インターネットに押されていくのは必然とも言える。それによってマスメディアのビジネスモデルが変化し、ジャーナリズムの場もそれに伴い変化していくことは、避けられるものではないだろう。新聞社が潰れているという事実は、「対価」という我々の根本的な社会的基盤と、「自由な批評の機会」というジャーナリズムの本質がぶつかっている点に問題がある。

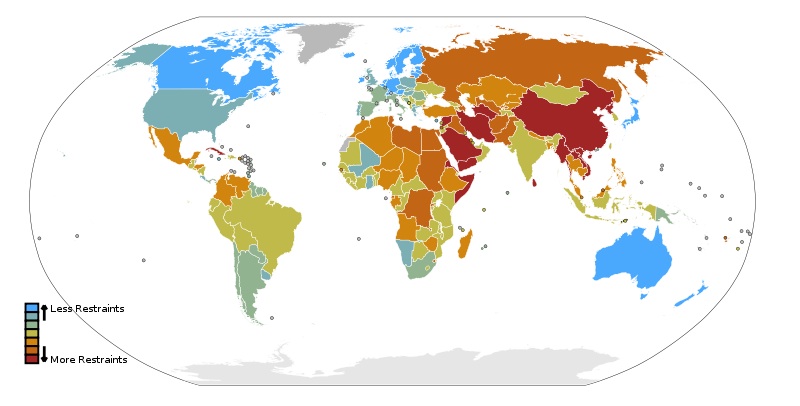

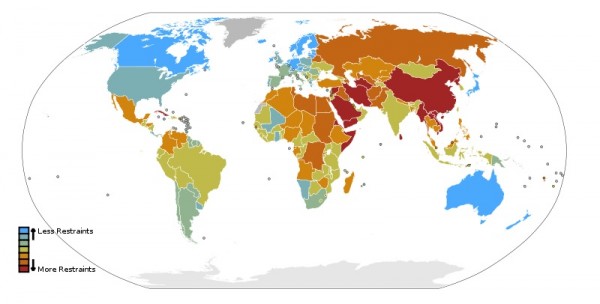

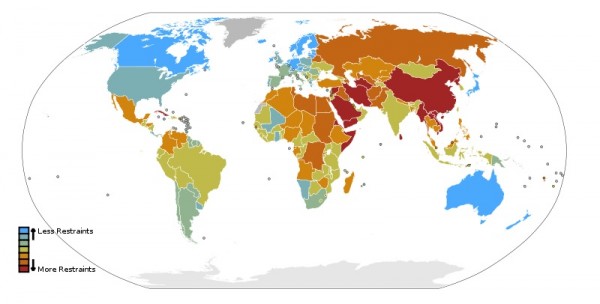

ジャーナリズムの自由度とは、確かに上述の「国家や権威主義」に対するジャーナリズムの自由度という点がまずは前提となる。<換言すれば、ジャーナリストという立場を理解し、社会や国家がその活動を阻害しないこと、となるだろうか>

この点は理解できるのだが、現在のマスメディアの利用を前提としたジャーナリズムーー1. 活動の資源が広告主からの収入で成り立つビジネスであること 2. 新聞、ラジオ、テレビ、インターネットと進化してきたが、マスメディアはあるレベルの技術的環境に左右されるメディアであることーーが高い自由度を持ち得ているかと聞かれれば、疑問を持たざるを得ないのである。もちろんここでは報道ジャーナリズムという狭義の意味ではなく、ジャーナリズムがメディアにおける批評の手段であるという、その本質的な意味において考え、広義に捉えている。

これまでは、新聞やメディアがマスメディアとして一般人の知識や社会の判断基準を緩やかに規定してきたが、今やインターネットが膨大な情報の断片を生のまま、即応的にネットワーク上に現出させるようになった。我々はーーこの記事のテーマからするとごく一部の幸運な部類に入るかもしれないがーーこうした生の情報にアクセス「しやすく」なったことは確かである。また個人が何らかの情報を発信することもしやすくなり、このように自分も何かを発信しようとしている。

このような技術的な側面から拡大した情報環境の中で、言論統制を必死に守ろうとする上述の国々や、ノーベル平和賞受賞者の報道を制限するような中国政府の人為的行動は、世界中にはりめぐされたネットワークの前ではもはや完全を期すことは不可能だろう。無論、それを保ち得るのは法的な処罰や教育 による思考の方向付けだけであり、この順位はそうした行動を反映した順位でもある。

しかし、さらに視点を移して見たとき、Raw Dataに近い生の情報へのアクセス機会が増えたという点そのものが、批評の機会の増大や質の向上につながるわけではない、とも感じるーーその可能性が広がったとは考えたいところではあるが。百科事典が生み出された時、その外部記憶としての存在意義について大きな議論がなされたというが、情報が膨大に存在し、整理され、アクセスしやすくなったとしても、それだけで我々の知が増大したわけではない。

我々の脳は、機械的な即応や既知感に対しては活発に活動しないことが既に知られている。そうした経験は雑然として深く印象に残ることは少ないし、ましてや深く読み込んで、考察のプロセスや知識を共有し、様々なものの側面を見出す手助けとなるものは稀である。インターネットが訴求する即応性や即効性は、コンピューターやウェブの百科事典的汎用性と相まって、やはりじっくりと情報を経験する種類のメディアでは(現時点では)ない。能動的に考えないということであり、受動的入力に慣れ過ぎて機械化する危険性を手にすることである。こうした受動的要素を持つマスメディアの問題は、これまでも常に問題視されてきたが、特にインターネットの膨大な情報が持つ受動という従属の罠によって、我々の思考や行動を規定し、時に利用され、様々な形で我々を囲い込み、思考の限定や停止をもたらす危険はさらに大きくなっている。

個々人がある独自の意思の下に情報を選別し、集約し、考察と批評を加えて様々な側面を持った情報へと昇華することのできる環境とはどのような状態なのだろうか。これは言い換えれば、そうした環境が社会にもたらされ、その社会的拡がりの中においてしか我々個々人が情報を得、判断し、考えることは出来ないという本質に我々を立ち返らせる問いでもある。それ故に我々個々人は社会基盤の形でのマスメディアを必要とするわけだが、それを保持し、自由度を守るのは社会を形成する個々人であり、国家や特定の一部ではない。マスメディアとその手段である本質としてのジャーナリズムは、社会の総体を映す鏡として、その内包する全てーー我々自身を含むーーの動脈硬化を防ぐために存在すると言えるだろう。その自由度を保持し、手段として用いることができるよう整備していくことは、個々人の問題なのだ。

その意味で、ジャーナリズムの自由度とは、非常に多くの側面から定まっていくものであると感じた。そして順位が高いという事そのものがジャーナリズムの質について言及しているのではないという点も、忘れてはならないだろう。

国境なき記者団によるジャーナリズム自由度指数

News Agency Kyrgyz 24は、Reporters Sans Frontières〜国境なき記者団が発表した2010年度の報道自由度指数について言及し、キルギスは調査に含まれる178ヶ国中、159位であったことを伝えている。

この報道自由度指数では、フィンランド、アイスランド、オランダ、ノルウェイ、スウェーデン、スイスなどが上位を占めている。報道自由度指数は、各国内におけるジャーナリストやニュースメディアの尊重度と、彼らがいかに国家による法の乱用等から守られているかを示すとしている。(ちなみに日本は2009年の17位から、2010年は11位に向上した。20位以内は「最も自由度が高い」事を示す)

Kyrgyz 24によれば、これらの国はさらに自由度を高め、メディアの独立性を守る取り組みを行っていることを紹介している。例えばアイスランドとスウェーデンでは、規範となる法案の取りまとめることを検討中であり、メディアを独自のレベルで保護すると共に、民主主義により制度化された能力を付加することになる。

Kyrgyz 24は旧ソビエト諸国の順位をあげている。ロシアは140位、ウクライナは131位、ベラルーシは154位、タジキスタンは115位、ウズベキスタン163位、カザフスタンは162位と軒並み低い。モルドバが最も順位が高く75位となっている。ジャーナリストの暗殺や失踪などが取り沙汰され、さらに国営のメディアの力が強いロシアやウクライナでは、自由なジャーナリズムは育たないという見方だろう。キルギスタン159位、カザフスタンは162位とこのグループ中でも最も低いレベルだが、キルギスの報道機関が流す情報はインターネットを通じて非常に速く、かつアップデートも速い。また論評を行う機関も存在している。今後民主主義が進む中から強く自由なジャーナリズムが生まれていくことを願うばかりだ。

ただ国境なき記者団は、EU諸国での報道の自由度が悪化していると懸念を示している。EU27ヶ国のうち、13ヶ国はトップ20位以内にあるが、残りの14ヶ国の報道自由度が低いとする。イタリアは49位、ルーマニアは52位、ギリシャとブルガリアは同位で70位となっており、自由度の高い国と低い国の格差が広がっているという。

報道自由度が最低の国は、アフリカのエリトリアで、北朝鮮、トルクメニスタンが続いている。ただ2002年から行われているこの調査で常に最低10位以内にあったキューバが、今回初めて圏外となったという。これは14人のジャーナリスト、22人の活動家が昨年夏に調査した結果であるが、根本的な自由度の低さは変わっているわけではないとした。

国境なき記者団

News Agency 24 Kg

キルギス記事まとめサイト開設

キルギスの記事をまとめたウェブサイトを開設した。多少記事が整理されたが、更新性が良くないためブログと時間差ができる可能性がある点をあらかじめお伝えしておきます。

Kyrgyzstan TODAY

レアアース問題とキルギスの資源事業

尖閣諸島問題に端を発したレアアース問題が各国の様々な思惑のもとに加速している。

キルギスの天然資源について考察する予定であるが、最もタイムリーなレアアース資源から始めてみようと思う。

レアアースをめぐる関係諸国の最近の動き

尖閣諸島問題によって表面化したレアアース供給の政治問題化は予想以上の世界的拡がりとスピードを見せた。中国政府は日本に対するレアアース禁輸措置について否定しているにもかかわらず、10月19日付のニューヨーク・タイムズが伝えたように、輸出停止措置が欧米にも拡大される懸念がもたれている。

記事によれば、欧米諸国向けレアアース輸出についても既に通関が止められているとしている。欧米諸国は日本ほどレアアースの備蓄が無く、急速に供給問題が拡大する可能性があるとも述べている。アメリカ政府は中国によるレアアースの通商政策について、WTO(世界貿易機関)のルール違反の可能性について調査を開始すると表明し、緊張が高まる恐れがあるとする。

こうした中、中国は2011年のレアアース輸出割り当てを最大30%削減するとチャイナ・デイリーが伝えている。2010年の輸出割り当ても既に2009年の40%減となっており、今後さらに切り詰められていくことは間違いない。

日本のレアメタル・レアアース戦略

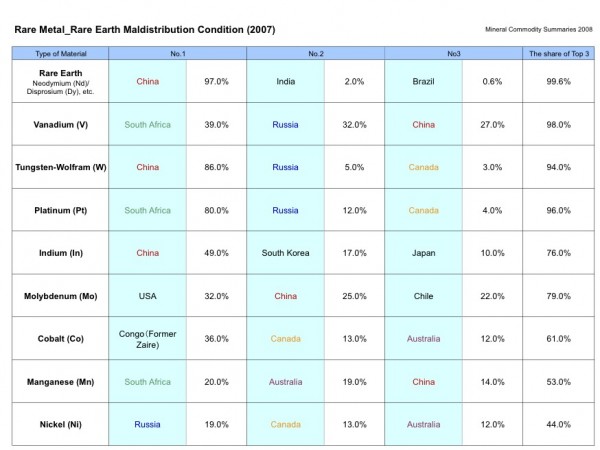

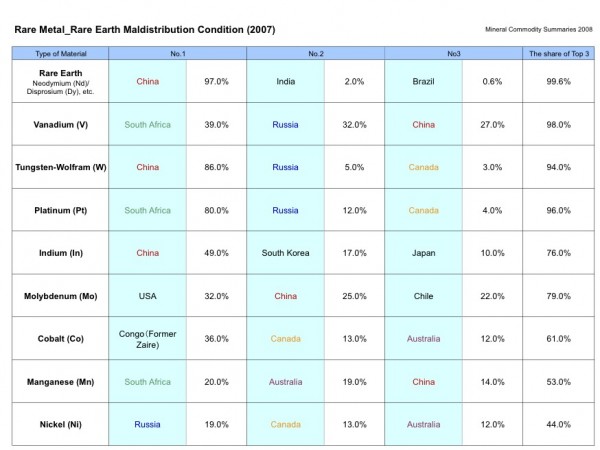

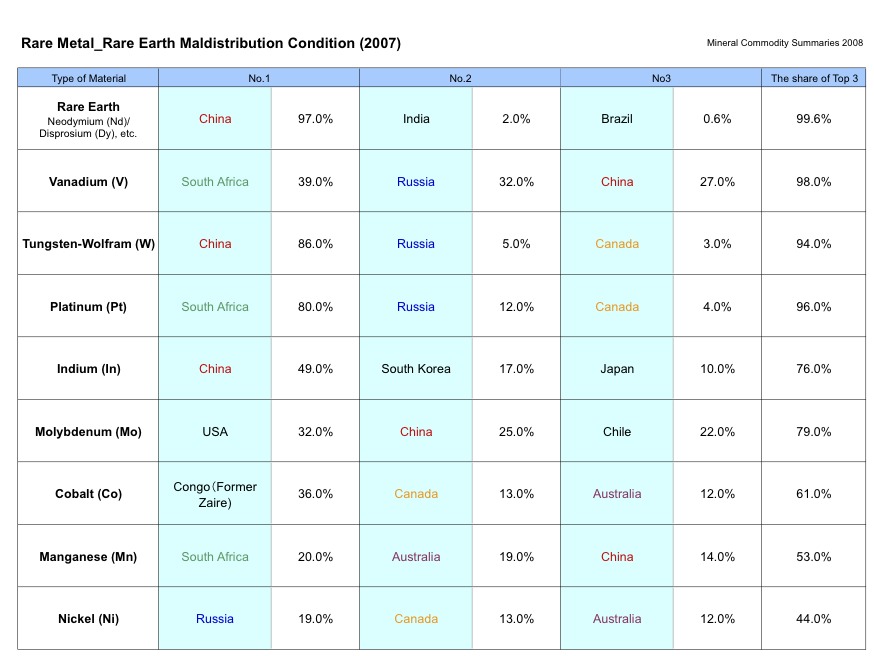

経済産業省は、レアアースを含む希少金属(レアメタル)の代替材料開発プロジェクトを推進してきた。また資源エネルギー庁もレアメタルのリサイクルについての検討を続けている。資料に示されているように、レアメタルやレアアースなどの資源供給の偏りが既に顕著であり、産業拡大により資源消費も急速に拡大している中国が供給を制限していくことが明らかであった。

資源供給国の偏り 2007年度 (クリックで拡大)

中国のレアメタル輸出制限

こうした状況を踏まえ、今後厳しさを増す状況に対応する体制を整備する目的として、日本政府はJOGMEC (石油天然ガス・金属鉱物資源機構)による探鉱事業推進・支援や、JBIC(国際協力銀行)NEXI(日本貿易保険)による企業活動支援、JICA(国際協力機構)による途上国における資源調査などを中心に、官民相互協力によるレアメタル・レアアース探鉱事業、代替材料・技術開発支援、資源リサイクル、主要7鉱種の60日備蓄保有を柱としてレアアース供給問題に対応していく体制<レアメタルフォーラムーー資源開発加速化のための官民一体の体制整備の枠組み>を整えていた。

こうした中、日本政府は10月8日、緊急経済対策として、レアアース確保のために1000億円の予算措置を盛り込んだと時事通信は伝えた。このうち460億円を中国以外での権益獲得、420億円をリサイクル拠点整備、120億円をレアアース代替技術開発支援に投入するとしている。これは、2009年度新規事業を含めて予算が組まれたレアメタルフォーラムと比較すると大幅な規模拡大となるが、レアアース供給問題の急速な進展に対応するために、国レベルで本格的に乗り出す動きと言える。

一方、10月13日付のロイター通信が、日本政府の豊富な外貨準備高を利用した政府系ファンドによる資源獲得競争が高まりつつある、という記事を伝えている。世界各国の政府系ファンドの規模は、世界の株式市場時価総額の10分の1にも相当する3兆ドルに達しており、こうした豊富な政府資金によって発展途上国の資源や資産が搾取される構図が広がりつつあるとする。日本が政府系ファンドを設立し、多額の外貨準備を中国やカタールのように戦略投資に投じることになれば、先進国としては初めてとなると牽制した。

しかし、資源メジャーや急速なグローバル化により巨大化しつつある多国籍企業体はもともと国家戦略の延長にあるものである。上述のように欧米へのレアアース輸出制限も現実となりつつある中、こうした動きは日本のみに留まるものとは考えにくい。表面的な装いは異なるとしても、既に国家戦略として世界中で行われているものである。

キルギスの資源事業

今までの資料を見ると、キルギスタンは天然資源に乏しいという記述が多く見られるが、専門家による調査で開発が行われていない鉱脈などが依然多数存在していると見られ、資源埋蔵量は豊富であると現在は考えられている。現在は既に発見された資源採掘を中心に、資源探鉱も活発に行われつつある。特に金採掘事業はキルギスのGDPの10%、輸出の20%を占めるに至っている。キルギスのKumtor鉱山は世界でも最大規模の金鉱脈を持つと言われており、ウズベキスタン、タジキスタン、キルギスタンにまたがるフェルガナ盆地から1500kmにも渡る鉱脈が存在するとされ、既にMuruntau, Zarmitan, Jilauといった鉱脈が発見されている。

この金鉱山を100%保有しているのがカナダのCentrra Gold社である。この会社はカナダの資源メジャーCameco社がキルギス、モンゴル及びアメリカ合衆国で金鉱山開発を行うために2004年に独立部門を設立したものであり、Camecoから数えると1997年からキルギスで金採掘を行っている。(Cameco社は世界のウラニウム供給の20%を握る資源メジャーである)2009年までに270万オンスに及ぶ金を採掘してきた。2009年の金採掘量は525,000オンスである。Centrra GoldはKumtor鉱脈に次ぐ規模を持つと見られるDjeruj(ジュルイ)金鉱脈の採掘権の取得も目指している。

*なお、キルギスの最大輸出取引国であるスイスは、金を購入していることがわかった。

(なおこうした大規模事業はバキエフ政権下では大きな圧力を受け、40%株式のキルギス政府保有、当初10%であった採掘税の18%への引き上げ、キルギス国有企業Kyrgyz Altynによる採掘された金の全買取などの条件が付加されている)

その他ウランなども採掘・資源探鉱が活発であるが、これは別の機会に回し、今回のテーマであるレアアース事業について多少触れてみる。なお事業内容については次回詳しく触れる事とする。

Kutassay II レアアース採掘鉱山

キルギス北部、ビシュケクより140kmの近郊ケミンに、ソビエト時代にその80%ものレアアース需要を満たしていたレアアース鉱山、Kutassay IIがある。1960年代より採掘が始まり、1991年のソビエト崩壊まで創業を続けていた。

この鉱山にはレアアースの抽出プロセス工場が付随しており、現時点でこうした施設を持つレアアース鉱山としては唯一、中国以外に現存する鉱山である。現在鉱山の全体像の把握や工場の利用可能性等についての調査が鉱山を保有するカナダのStans Energy社と、ロシアの鉱山開発企業、及びキルギスのロシア・スラブ大学の共同調査として行われており、早ければ年内に評価調査を終了し、鉱山の再稼働について来年にも検討に入ることになっている。Kuttassay IIプロジェクトへの投資がこの所増えているが、10月15日にはAustralian Rare Earth Fundからの投資について契約締結したと発表している。

1994年、キルギスの独立後3年の時点でこの鉱山の採掘権はカナダのStans Energy Corporationに競売により渡っている。しかし、Stans Energy社を率いる取締役会長であるRodney Irwinの経歴を見ると、カナダの外務省関係者であり、旧ユーゴスラビア諸国、東欧、ロシア、アルメニア、ウズベキスタンなどの大使を歴任しており、キルギスの名誉領事にも名を連ねている人物である。

先月ブラジルのキルギス名誉領事がビシュケクに再度オフィスを開く件が大きなニュースとなったのだが、大規模事業参入に際し、政府人脈を通じたロビー活動などによりキルギスの重要事業が割り当てられ、投資対象となっていることが浮かび上がってくる。カナダは自国のみならず、世界中の開発途上国において資源探鉱・採掘事業を進めているが、こうした経緯を見てみると、それが国家戦略として行われていることが垣間見える。

Stans Energy社はロシアの国営企業Russian Leading Research Institute of Chemical Technology(VNIHT)と9月13日、ロシアにおける探鉱・採掘事業についてのメモランダムを締結しており、キルギスにおけるレアアース事業を踏み台にロシアとの関係がさらに強化されている。キルギスの大規模事業に大きな興味を持つロシアの思惑と、そうした政治的影響力を見越したカナダの企業の利害が一致したと見ることができるだろう。この構図にキルギスがどこまで含まれているかを考えると、この国の今後の舵取りの難しさが見えてくるように思われる。

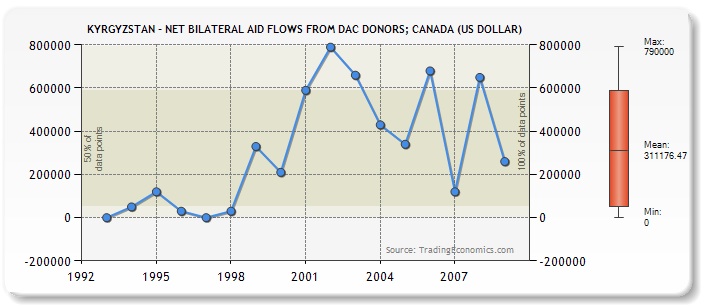

カナダとキルギスの関係

キルギスの主要事業の一つである金採掘事業と、現在急速に注目の高まっているレアメタル・レアアース事業を握りつつあるカナダは、国家レベルでどれくらいの関係を築いているのだろうか?

現在までのところ、カナダ政府による開発援助を見ると、ほとんど目立った支援を行ってきていない。ODAは日本と比べても20分の1程度であり、国家レベルの支援を行っていると言えるレベルではない。

しかし、上述の民間投資においては $850 millionの規模に達しており、世界最大の投資国となっている。Kumtor鉱山だけでもキルギスのGDPの35%規模の経済活動を行っており、また2008年にはバイオセキュリティ、バイオコンタミナントといった先端分野の施設建設やアップグレードなどに関して最大$40 millionに及ぶ援助を行う協定に調印している。こうした企業活動を中心に、職業トレーニングや技術移転活動でも最大規模であるとしている。

この構図は、日本とキルギスの関係の対局にあるアプローチである。日本はソビエトから独立後間もない時期から中央アジア諸国に対し継続して開発援助を行って来ており、常に支援の額や内容においてトップレベルにある。<下記:外務省統計>

日本の援助実績

(1)有償資金協力 256.65億円(2008年度までの累計)

(2)無償資金協力 121.29億円(2008年度までの累計)

(3)技術協力 93.35億円(2008年度までの累計)

DAC諸国のODA実績(過去5年)(支出純額、単位:百万ドル)

暦年 1位 2位 3位 4位 5位 合計

2004年 米 39.9 日本 26.7 独 13.7 スイス 10.4 英 6.3 108.8

2005年 米 40.8 独 27.6 日本 21.0 英 9.4 スイス 9.3 125.8

2006年 米 50.3 独 17.9 日本 17.2 スイス 16.5 英 11.2 123.6

2007年 米 39.8 独 25.0 日本 15.7 英 13.0 スイス 10.6 118.7

2008年 米 63.6 独 21.3 英 13.7 日本 12.3 スイス 10.8 121.7

(出典:DAC/International Development Statistics)

しかし、貿易関係に視点を移すとキルギスにおける経済活動は低いものにとどまっている。2009年度の日本の対キルギス貿易は、外務省統計によれば;

日本の対キルギス貿易(2009年:財務省貿易統計)

輸出 23.6億円(機械類及び輸送用機器、自動車、建設用・鉱山用機械)

輸入 0.2億円(アルミニウム及び、同合金)

にとどまっている。どちらが優れたモデルであるか、という議論では無い。キルギスの産業構造は非常に不透明であり、またどす黒いものも渦巻いている。ODAの持つ高い志やクリーンなイメージは確かに中央アジア諸国の間で日本のイメージを高めてきたが、今後中央アジアは産業育成のための投資やより実践的な技術移転を求めてくるだろう。国として独立していくために、自らの持つ資源を基幹産業に育て、その周辺事業を展開したいと考えている。

そして、成長著しいカザフスタンやウズベキスタンのみならず、キルギスにも日本が必要とする「資源」が現実として存在する。産業発展に際してはキルギスも日本の高い「技術」と「製品」を求めてくるだろう。ODAによる地方のインフラ整備や教育を継続しつつ、今後はより現実的な「貿易関係」を築いていくフェーズに入ったとみるべきだろう。議会民主制政治がキルギスに根づいていくかどうかに関してはまだ不透明であるが、政情や国家基盤が安定してから本格的に乗り出す今までの日本モデルは、中央アジアやモンゴル、アフリカといった国々に当てはめていくことができるか難しいものでもある。現実に、中国やロシアはそういった潔癖な態度を超越したところで活動している。そうした勢力に対して、日本は第三の勢力として今後世界で影響力を強めていく基礎を、今まで築いてきたとも言える。それをいかに活用していくか、今この瞬間に問われていると思われる。

玄奘三蔵が大清池と呼んだイシククル湖

井上靖や司馬遼太郎が描いたシルクロードを辿る西域の物語は、遠い時間の中に興っては消えていった国々と、そうした国を繋ぎ、旅をした人々への遠い憧憬をかきたてる。

イシククル湖は西を除く三方を山脈に囲まれている。これは北側に位置するテルスケイ・アラトーの4000m級の山脈の端部

司馬遼太郎は烏孫という王国の響きに惹かれ、その末裔と言われる人たちの面影を求めて中国西域からさらに足を伸ばし、この地を訪れ、その時の様子を描いている。

雲にまぎれて見える冠雪の山並みはイシククル湖南部の天山山脈だろうか。湖に入ると、澄み切って透明な水平線の上に、雲が湧くかのように山波が浮かんでいる。イシククル湖は1600メートルの海抜にあり、チチカカ湖に次ぐ高度にある。まさに天空の湖だ

ただ井上靖も司馬遼太郎も、キルギスのイシククル湖には憧れを抱きながらも訪れることはかなわなかった。ソビエト時代、この地に外国人が立ち入ることが禁止されていたのである。(化学兵器の研究施設があったためとされる)

その井上が玄奘三蔵による西域の旅の記録をもとに描いたのが、「西域物語」であり、この中で玄奘三蔵がイシククル湖に至った時の様子が記されている。

イシククル湖の透明度は、バイカル湖に次ぐという。水深も深く、「熱い」湖(中国語では「熱海」)と言われる不凍湖はどこまでも澄んで青い

井上靖 「西域物語」

「『大唐西域記』によると、玄奨の西遊は恐ろしく苦難に満ちた旅であった。しかし、この国外脱出者の高僧としての噂はすでに西域の異民族の間にも伝わっていたらしく、玄奘は方々で歓迎されたり、援助の手を差しのべられたりしている。とは言え、言葉も判らず、人情も風俗も判らぬ国々を次々に経廻って行くのであるから、その労苦のなみ大抵でないことは当然である。玄奘は高昌国、阿耆尼(あきに)国、屈支(くっし)国、跋禄迦(ばるか)国といった西域北道に沿った小国を通過し、天山へはいって行く。天山の一支脈である凌山を通過する時はたいへんであった」

イシククル湖には古代都市が沈んでいる。これも消えていった王国やオアシスの一つだろうか

《国の西北より行くこと三百余里にして石磧を渡って凌山に至る。これ則ち葱嶺(パミール高原)の北原、水多く東流す。山谷の積雪は春夏も合凍す。時に消泮(しょうはん)することありと雖(いえど)もついでまた結氷す。経途は険阻にして寒風は惨列なり。暴竜の難多くして行人を陵犯す。この途による者は衣を赭(あか)くし、ひさごを持ち、大声に叫ぶことを得ず。微かに違犯するあれば、災禍目のあたりに見る。》

「こういった高い調子の旅行記である。暴竜の難が多いというその暴竜とは何のことであろうか。竜巻のことであろうか。しかし、風のことは風のことで別に書いている。

《暴風奮発、沙を飛ばし、石の雨をふらし、遇う者は喪没し、生を全うすること難し。》」

山脈から吹き降ろすのか、湖の湿気を含んだ空気が山波に遮られるのか、イシククルの天気は変わりやすい。午後にはスコールが降ることも多く、時に凄まじい風と雨に見舞われた

「この凌山越えで、実際に玄奘は同行した従者や牛馬の多くを失っているので、必ずしも表現がオーバーであるとは言えないようである。惨憺たる苦難の泊りを幾つか重ねて、やっと凌山を越えると、玄奘はそこにイシククル湖の美しい湖面を見た。湖面が美しいのは一瞬のことで、どうしてひとすじ縄で行く相手ではなかった。勿論玄奘の頃はイシククルとは呼ばれていなかった。玄奘は大清池と呼んでいる」

《山行四百余里、大清池に至る。あるいは熱海と名付け、また鹹海(かんかい)と謂(い)う。周千余里、東西長く、南北狭し。四面山を負い、衆流は交湊(こうそう)す。色は青黒を帯び、味は鹹苦を兼ねたり。……:竜魚難処霊怪はしばしば起る。ゆえに往来する行旅は祷って以って福を祈る。水族は多しと難も敢て漁捕する者なし。》

「ここにはしばしば霊怪が起ると記してあるが、この霊怪なるものの正体もまた判らない。しかし、これを玄奘がいい加減なことを書いたとするわけにはいかない。他の記述は恐ろしいほど正確であるからである。イシククル湖が熱海と呼ばれているのは不凍湖であるためであり、鹹海と謂われていたのは水が塩分を含んでいるからである」

この後も玄奘は旅を続け、突厥の都に至る。

「玄奘はイシククル湖畔を過ぎ、なおアラトウ山脈を越えたり、チュー川に沿ったりして、チュー盆地へ降りる。するとそこに突厥の都邑である素葉城[(スイアーブ)]があった。「清池西北行五百余里素葉水城に至る」。玄奘は簡単に記している。

素葉城の地は、現在のトクマク付近とされている。湖畔からトクマクまで都邑はなかったのである。烏孫の時代にあったその王都赤谷城のことはどこにも記されていない。漢の公主が王の妃として、更にまたその王の孫の妃として何年かを過した赤谷城は、玄奘の頃は影も形もなくなっていたのである。凌山の暴竜の為せる業か、あるいは大清池の霊怪の為せる業なのであろう。…」

イシククルに帳が下りる。湖畔の水音は穏やかで、静かな夕景が過去への憧憬をかきたてる

凪の湖面には月の光が落ちていた。その下に船が音もなく浮かぶ

<参照:「テュルク&モンゴル」http://ethnos.exblog.jp/5503548>

荒川修作という「アーキテクト」がいた

5/22付朝日新聞の磯崎新による記事で、荒川修作の訃報にふれた。

“Inter Disciplinary”という生き方をつらぬくことで、磯崎の言うように彼は詩人であり、画家、彫刻家、インスタレーション・クリエーター、映画評論家、写真家、そして建築家であった。そしてそれらを行き交いながら、人間存在の不可思議と、それでも求め続ける人間の可能性を体現した。

「あなたは私ではない。

あなたがそこに立ちあなたとしての世界を確保(フィールド)するとき、そのことは私が世界の中に存在することとは同じではない。

なぜならあなたは私ではないから。

あなたと私は決して同じ場所を画することはない。

たとえ私たちが同じ部屋の中にいるとしても。

その場合は立地(サイト)が異なると言ってよいだろう。

人間に関するそうした立地についてはどうしてあまり語られないのだろうか。」(Anywhere, 1992)

ーーマドリン・ギンズとの共作を続ける中で、その最も近しい人の存在を「自らを投影し反転する」フィールドとして認めていたことについて、どこか哀しみの念のこもる言葉で語っているように思えなくもない。訃報に接しての感傷だろうか。

「人間として存在することの驚きが真っ先に優先されてしまう、、、

(故に)われわれは存在(エンティティ)と場所(プレイス)というものを別のカテゴリーとしてみなす習慣がついた。

人間は場所でなく存在として分離され、立地(サイト)は存在ではなく場所として考えられねばならなかったのである」

彼の例示する「物語=ナラティブ) / 「逸話的=アネクドートル)/ 「記述=リポート)という言葉の定義に限定され型に収まっていく「記憶」、その上部構造としての「精神」や「自己」という固定された観念。我々の個としての存在は、今この時に、独立して、単独に、点として「立地=場所)に存在することに意味があるのか。それとも個がその寄って立つ「立地=サイト)をフィールドとして、その活動し得る「空=間)の拡がりと他のフィールドとの関わりに意味があるのか。そしてその関わりを枠組みや固定観念を超えたところで感知し、知覚しつづけていくにはどのような方法と可能性があるのか。

我々の身体は知覚の媒体でありながら、精神というものが「逸話的に」紡ぎ出す「物語」を「記述」して「存在」を「記憶」に還元して規定してしまうーーとなれば、我々の身体を通じて受ける知覚には「既知」の要素が影響しているる。そして多くの場合、我々が建築と呼ぶものはその「既知」の要素を基にして形作られる。

荒川はそこに、建築の限界、さらに言えばその内部に置かれる人の「死」の姿を見ていた。

常に変わりゆく純粋な生命として、身体を持った有機体としての混じり気のない知覚が取り結ぶものとは何か。その先にはあらゆるものがその対象として見据えられる。メディアの横断という狭い捉え方はとうに超え、乳児の身体感覚から「退化して行く」我々の知覚の前に彼の生み出す装置は突きつけられてきた。これこそが生の源へと還る世界だと。

磯崎曰く、

「そして、あの地獄の崩落を見たのだった。

古風な言い方をすれば、無明の境地をさまよいはじめた。

美術はとっくに超えていた。

建築もやり過ごしてしまったのではないかと私は思った、、、

、、、そしてむかい合っていたのは宇宙。

もはや生命の存在を、昔ながらのやりかたで探るほかなかったのではないか。

だから私には、「アラカワの死」がきわめつきの作品のように思えるのだ。」

「CLEAN」日本公開

以前紹介したマギー・チャン主演の映画「CLEAN」が日本で公開される運びとなった。今回多少お手伝いに関わったこともあり、微力ながらこの映画を多くの人に見てもらえるよう応援したい。8/29よりシアター・イメージフォーラムにて、その後全国にてロードショー。

公式サイト

予告編動画

鉄の時代の古い記憶

前回の続きは”工場”そのもののかもす手の記憶について。

古い工場に刻まれた傷、効率ではない視点で組み上げられてきた機械と人の作業の関係がそのまま形として残っている。

工場の排気管が生き物のように突き出している。空気の流れが有機的であることが形になる

以前の工場は生き物そのものであり、人の作業と一体となっていたのかもしれない

工場内にも張り巡らされたこれら排気管が、体内の血管のように各部門をつなぎ作動する

木材の乾燥庫には積み重なった煤と油がこびりついて、匂いさえ幾重もの時間の流れを感じさせる

手作業の残すもの

もともと海外から知人へ、また国内から海外の知人へ建築について、また自分の近況について伝えるコミュニケーションのツールとしてこのブログを始めたのだが、いつの間にか直接メールで何枚もの写真を送れるほどネットもスピードが上がり、いつしかブログの作業がおいてけぼりになっている。ブログそのものが変わったと感じているせいもあるかもしれないが。

今回のテーマは、ある木工工場を訪れた際に手作りの作業がとても印象に残ったのでその際の写真をいくつか取り上げている。キルギスタンの首都ビシュケク近郊の家具工場なのだが、旧ソ連時代の「労働と共同」というスローガンが未だに消え去っていないのに驚いた。ただ手仕事と、コンピューター制御の無菌室におかれた機械とは違った鋼鉄の機械が稼働している工場は、そこで働く人ともどもどこかのんびりした空気が流れている。ソ連時代のプロパガンダから厳しいものが消え去った今、手作業と人の手が作り上げた機械のうなりは急ぐ事なく、それでも絶え間なく動き続けている。

中央からは外れていたキルギスでも、先鋭的なプロパガンダが喧伝されていたのだろうか

まるで古き良きアメリカの野球チームのバナーのようなスローガン

これはどこか50年代のアメリカ郊外の広告のように見える

街のそこかしこに未だにレーニン像が残っているのは、中央アジアぐらいかもしれない

工場の入り口も、どこかのんびりとしている

時間が止まっているかのようー窓に写るものが今なのか過去なのか何となくわからなくなる

組み上がった椅子の骨組みは一つずつ手で組み上げられたもの

ずっと家族や社会を支えてきたかのようなおばちゃんが、慣れた手つきで木材に突き板仕上げを施していた

椅子の布地も時間が止まったかのごとく昔と変わらないものが使われているそうだ

工場の小屋組もなつかしい木の香りがする

ソ連時代に作られ、今も現役で走り回っているトラックは何ともいえずかわいい顔をしている。ソ連は労働と機械社会の未来を見据えたとき、そうした「機械の人間化」を重要視していたとされている

木材の乾燥場はどこか過去の遺跡のような、時代に取り残された場所のような、さらには勝手な妄想だがプロパガンダの行き着く先のような寂しさと怖さを感じた

最後の写真は次回へ続く。

「シンドラーのリスト」から「プライベート・ライアン」、そして「宇宙戦争」へ

ParamountPictures/Photofest/MediaVastJapan

H・G・ウェルズの原作をスピルバーグが映画化したものである。

スピルバーグがこの映画を撮るというアナウンスがなされた時、「なぜ今 ”宇宙戦争” なのか」という疑問が浮かんだ。原作は子供の時むさぼり読んだものだが、長い間忘れていた程、ある意味で遠い世界の物語である。ただその「遠さ」は、同じく宇宙からの侵略を描いた「Independence Day」に見られるような安手の薄いヒロイズムや、現在のネット/コンピューター社会ではお話にもならないリアリティのない敵の撃退法など、当時のアメリカにはまだ残っていた「能天気なおとぎ話」とは大きく異なっている。湾岸戦争が引き金を引いた新しい戦争の形は、その後イラク戦争、アフガニスタン作戦と泥沼の様相を呈し、アメリカでは現実として戦争に向かい合う必要にかられた人が増えた。莫大な戦費を費やして戦略的な「テロとの戦い」を主張しながら、世界中からは逆に強い反発ばかりを招き、戦術的にも出口の見えない長い戦いに国民の間には厭戦ムードが広がっている。これまでアメリカが掲げてきた「正義」やそのもたらす「勝利」の姿を、もはや映画においても描くことが出来なくなってきた。

「宇宙戦争」の結末は一種読むものに虚無感や無力感を感じさせるような、ウェルズ独特のものと言える。それは人間の「尊い勝利」ではない。そこには勝利はなく、あるのは全ての終わりと、もし見いだそうとするならば新しいものの始まりを予感させる何かである。人という存在が自然という遠大な存在のただ中に位置していることを強く印象付けつつ、急速な文明の進化というものが巨大な時の流れの中ではほんの一瞬の歩みにすぎず、相対的に見れば何ともちっぽけなものであって、それを誇る人の虚栄のむなしさと悲しみがことの終わりの静けさの中に浮かび上がってくるーーそんな結末ではないだろうか。子供の頃はそこまでの感想は持たなかったが、それでも心の中に長く尾を引くような、不思議に寂しいような読後感を持ったのを覚えているが、その感覚は戦争の終結や勝利の後に感じられる虚無感を想像すると何となく理解できる。

スピルバーグは個人的にそれほど好きと言える映画監督ではなかった。もちろん、テレビ映画「激突!」や、「未知との遭遇」、「E.T.」などは子供の頃夢中になったが、次第にその作品から自分が離れていく気がしていた。「シンドラーのリスト」という個人的な例外を除いて、「プライベート・ライアン」で決定的な距離を感じるようになっていた。が、今回の「宇宙戦争」で、彼の描いてきた”純粋なものへの憧れ” がどうにもならない現実の裏返しとして描かれてきたことに気付かされた気がする。彼が作った「1941」は戦争をカリカチュアして描き笑いに転化した作品だが、当時は笑いに転化しなければ描けなかった戦争の記憶を、彼は結局、キャリアを通じて様々な手法で描き続けている。

この「シンドラーのリスト」と「プライベート・ライアン」のテーマは、移民としての家系を過去に持つユダヤ系アメリカ人として、また太平洋戦争を経験した親を持つアメリカ人として、ある意味スピルバーグの心の中には大きく根付いたテーマだったのだろう。「シンドラーのリスト」はユダヤ人強制収容所という最もデリケートなテーマを扱うため、白黒に脱色された世界の中で物語が構築されていく。白黒の世界が描き出し見るものに訴えるのは、ノスタルジーの甘い酔い心地に流されていくような過去に過ぎ去ったおとぎ話についてではなく、今現在とは絶対的に異なる過去が確実に存在していたという事実であり、白黒の世界はその事実を見る者の目の前に突きつける手段であるように思えた。それは、ある少女の持つ風船のみが赤く色彩を持っているシーンを挿入することでさらに強く印象付けられていく。少女の風前の灯とも言える命が赤い風船に宿り、赤い色が感情移入を強烈に促して見る者の物語への同化を決定付ける。残された赤い風船が、少女の不在を目と心に焼き付ける。

そして核となる物語の方も、ドイツ軍将校の一人とさる工場のオーナーであるシンドラーを対比させながら、次第にその振幅を深めていく。主人公のシンドラーは映画の当初では相対して主役となる収容所のドイツ軍将校と大きく異なることのないひどい男であるが、同じように自らの力を過信し周囲へとその力を容赦なく振りかざし虐げるドイツ軍の行為を目の当たりにする中でその過ちに次第に気付き始め、その力の使いようを別の方向へ見いだす中で次第に変わってゆく。

ある意味で、映画初頭のシンドラーは現在の我々の姿であるとも言える。かりそめの平和が与えられるまでもなく存在している時には、金に執着し、享楽的で自堕落な生き方を悪いとも思わず、それにたいし疑問を感じる必要すらないほどに、彼の姿はごく普通の人間のありようなのだと言えなくもない。それが戦争やホロコーストという、想像を超える現実に直面した際に初めて、自らの心象の鏡の中に映し出されるその強烈な現実と自らの姿が対比され、あるいは同化されて己というものにに気付く。そしてそのプロセスは、この映画では観客にも突きつけられている。映画が作り出すこのプロセスの中で、観客は物語とシンドラーの変化に同化することを我知らず選んで行く。最後のシンドラーの慟哭が真に迫ってきたのは、それがシンドラーのものであると同時に、見るもの一人一人のものでもあったからだろう。過去が現在と接点を結び得るのは、こうした瞬間に他ならない。

これに反し「プライベート・ライアン」では、戦闘という人間性を極限まで拒んだものを「描く」に際し、激烈な戦闘の「リアルであるかのような」スペクタクルが最後までそうした感情や心のレベルでの受け止め方を拒むものだと突き放して見せながら、他方ではトム・ハンクス演じる中隊長の描き方から見え隠れする、彼の存在を最後にはヒロイックに高める描き方に違和感を感じざるを得なかった。戦争を映画で描くと言うことはどういうことなのだろう? 戦争を描くための殺人の、死の演技とは? そして「リアリスティック」と「リアル」の間にある超えがたいものとは? <映画のための映画ではないのか?>という印象が拭えなかったのはなぜか?

この映画の物語の内容は、第2次世界大戦を生き抜いた帰還兵達の戦った意義を比定しないことへの配慮であることは言うまでもないだろう。事実、一部の帰還兵の間からはその戦闘シーンの”リアリスティック”な様に「良く映画化してくれた」と賞賛の声が上がったのもの事実である。こういうことがあったのだ、といかに強い印象を持って今に生きる人に伝えるかという点において、帰還兵達が今まで感じて来た思いの共有がようやく一つの方法として可能になった、と評価することはできるだろう。そして、戦争とは個人の善悪を超えた巨大なものであり、スピルバーグはあくまでも個人の純粋さ、素直さをこの巨大な化け物に対比させようとした。

ただ残念ながらそうした言い方が許されたのは、正義のためという大義を少なくとも形だけでも標榜し得た湾岸戦争前後までのことであり、アフガンやイラクでのテロとの戦いと称するものがが泥沼と化す現在では、彼の無私の行いの末の犠牲という見方はストレートに受け止められる余地はない。ベトナム戦争を経験しながらもアメリカは戦争介入を未だに否定できないでいるが、それは敗者という立場を認め、実感することが未だできないためといえる。性善説は、社会に対して唱える場合あくまでも勝者の側が説くことで説得力のあるものになるからで、そのためか否かスピルバーグはベトナム戦争を題材にしていない。

同時期に製作されたテレンス・マリックの「シン・レッド・ライン」が自然の悠久の営みの中に小さな自己を解き放つことで見いだした安息の地を詩的に描き出そうとしたのと比べれば、「プライベート・ライアン」は広く普遍的に人の心を打つ作品とはなり得ないのかもしれない。戦争を経験していない人が「戦争を戦争として」知ることは出来ない。それでも、戦争を「人の行い」として感じ、その感覚をもとに戦争の一端を知ることは出来るのではないか。その意味で、「プライベート・ライアン」には何か、個人として感じるという行為を拒むステレオタイプな何かがあったように思えるのだ。

ーー「宇宙戦争」とトム・クルーズという組み合わせで真っ先に浮かんだのは嫌な予感である。言ってみれば「Independence Day」と同列の映画になるような勝手な予測をしたのだろう。これは始まってしばらく、クルーズがいつもとは違い離婚して子供も引き取れなかっただめな父親を演じている姿によって次第に崩れていった。

クルーズはだめな父親の姿として描かれているが、かといって今を生きる一般的なアメリカの父親と大きく違う点は何もない、今の時代のごく一般的なアメリカ人男性の姿である。別れた妻との間には既に大きくなって離婚した両親の事情を頭では理解できる年齢に達した子供達がいるが、複雑に揺れるティーンエイジャーの精神を持った彼らとはたまの休日に会っても心がすれ違うばかり。美しい元妻には既に結婚した社会的・経済的にも成功していると見える若い夫が既におり、子供を預けに来た際目にした妻の姿には今だ心を惹かれるものの大きくなったお腹に目がいくとその気持ちもやり場を失う。そんな男を、メディアの扱いでこの所半ばメッキの剥げかけたトム・クルーズがリアルに演じている。

宇宙からの侵略が始まった後でも、主人公は子供達とひたすら逃げ惑う一人にすぎない。子供達を守るヒロイックな父親像は、圧倒的に強大な宇宙人達の兵器とその根こそぎの殺戮と破壊の前には描き出すことすら不可能である。その異常な世界の中で、次第に人々の精神のたががは外れてゆく。一人でいても、また皆と集団でいても人々は普段と違う姿を垣間見せ始める。唯一動く車を奪い取るために殺し合う群衆。そしてクルーズも、自分と娘をかくまってくれる男に出会うのだが、一人で隠れている最中に感情の昂りを制御できなくなったこの男を、自らと娘の命を守るためとはいえ手にかけ殺害する。そしてその後に、クルーズが悔し泣きでもうれし泣きでも感情の高まりでもなく、惨めに敗者のごとく、他人見せるでもなく娘の前で泣くのである。この惨めさはなんであろうーーーこの時点ではまだ、後ほどになって気付くある仕掛けがこの映画に込められていることには気付いていないが、太平洋戦争やベトナム戦争後に帰国し、心に傷を負って立ち直ることができない人々の姿に重なるとも言える。

物語は最後には嵐が去るように戦いが終息し、幕を閉じる。娘をどうにか元妻のいる遠くの街までようやく送り届け、そこに途中で生き別れた息子、そして元妻の姿、また彼らの新しい家族たる現在の夫と元妻の両親らしき人達が出迎える。主人公は娘を母に引き渡すと、安堵や疲労よりも深い悲しみや絶望のこもったような顔を見せ、その瞬間映画が終わる。そのどうしようもないやるせなさや絶望、虚無感が、原作を読んだ時のあの感想と非常に似ていることに気付いたと同時に、非常に真に迫った、現在の現実の一端を映し出しているもののように思えて来たのだ。

ーーテレビ画面に繰り返し映し出される9/11のテロの瞬間は、繰り返されれば繰り返される程、見る者ほとんどにとってはその現実からはかけ離れたものであるという事実の方を浮かび上がらせていく。そしてアフガンでもイラクでも、当初その戦いは多くの人にとって ”アメリカに反旗を翻した悪の輩” を叩くといった感覚の「映画のテーマような」ものであり、したがって実際に深く個人的に感じたり現実味を持った何ものかとまでは言えず、その結果として驚くまでの人々がかなり安易に戦争介入を肯定した。(とアメリカ人以外は少なくとも感じたのではないか)それがアフガン派兵、イラク駐留とも泥沼化し多数の戦死者を出し、財政問題をも引き起こす状況に直面して、多くのアメリカ人にとっては直接的な関係のなかった戦争というものが初めて実感され、とりわけ兵士やその家族友人にとっては深刻な現実となっている。

戦闘地域での戦闘や巡回の緊張感、さらには人を殺害するという極限の経験をすることのみならず、家族をアメリカに残していること、帰国しても現地の記憶を消し去り得ない苦しみから逃れられないことなど、事実帰国した兵士達の間では帰国後に自らの居場所を見つけ出せずに苦しむ人が多いという。また、前線に送られる兵士たちが経済的に力の弱い層から金銭的理由で駆りだされている現実も、社会構造の歪みが拡大するアメリカにおいて大きな社会問題となっている。そして、そうしたアメリカの姿を描く映画も増えて来ている。スピルバーグはそうした現状を意識しながら、彼が求められている大作映画監督としての立ち位置は認めつつ、多くの人が見る映画というメディアの中にこうした現実を挿し入れる機会を増やしているのかもしれない。

「宇宙戦争」ではクルーズが生きるためという理由のもとに一人の人間の命を自らの手で奪う。そして、全てが終わったと見える中辿り着いた場所は、自らの居場所のない世界となってしまっている。はたして彼は、一見侵略を生き延びハッピーエンドとしがちな結末の中で、存在の苦しみと難しさを見る者に暗示しながら、空虚に満ちた顔をこちらに向けて、その目は虚無を見つめるかの如くである。それはこれからアメリカが、そして世界の我々の多くが向かいつつある方向を見つめているのかもしれないと、感じざるを得なかった。