「平家物語・語りと波紋音」と「blue flow」コンサートに寄せて

先日、「波紋音」という鋳鉄製の創作楽器を演奏する永田砂知子さんの演奏会に行ってきた。今回の演奏会は、電子音響と波紋音を組み合わせるコラボレーション企画の一環として行われたもので、先ごろリリースされた「blue flow」というCD録音のライブパフォーマンスである。

横浜の三渓園にある旧・燈明寺の堂内を演奏会場に、音に反応する光とガラスのオブジェを組み合わせたインスタレーションが置かれ、フィールドレコーディングによる自然音をコンピューター処理した環境音が堂内の複数のスピーカーから個別に流れている。その中心に、大きさや形の異なる波紋音を並べ、堂内に響く環境音に対して即興で演奏がなされる。

もちろん、お堂の外の鳥の鳴き声や子供の声も壁越しに聞こえてくる。現在は寺院として使われていないが、本堂はもともと仏教の修業の場として燈明だけの暗がりの中、経典を唱える声が響いていたはずである。そんな想像の中の音も、遠く聞こえてくるような気がする。

今回の演奏会では、自分の周りの環境音を様々な場所で録音し、コンピューター処理することで単なる環境音の「再生」とは異なる、より記憶の中の音の表現とも言える電子音響と、波紋音演奏が、暗くて視覚による環境判断がほとんどできない寺の堂内という非日常空間で組み合わされる。音に反応する光もガラスを媒介して空間操作に一役買っている。

ーーこれまで、永田さんの演奏は演奏会の形ではなく、平家物語の演じ語りとのコラボレーションの形で聞く機会があった。平家物語は普通、メロディーを持つ琵琶の演奏にあわせて吟唱されるが、この演じ語りと波紋音の組み合わせはそうした形とは全く異なるもので、役者が原文を朗読しながら所作を交えて内容を演じ、それに呼応するように音階のない波紋音が即興で演奏される。多彩なテーマを持つ平家物語の各話に対して、感情を煽るようなメロディーによる極彩色の着色をするのではなく、人の肉声と所作、空間に重層的に広がる波紋音の音とその響きによって平家物語の世界観を描き出す。

能や狂言に通じる舞台空間での移動や体の所作が、有限であるはずの舞台空間を随時塗り替え、変換していくようでもある。また残響や反響音と常に交じり合いながら音を生み出し続ける波紋音の音が、時には演じ語りと呼応する形で、また時には物語の場面を波紋音の音自体で描き出し、空間を生み出す。見る側は想像力を掻き立てられると同時に、所作や声、音響そのものが現前させる平家物語の世界を空間の中で体感できる。それは、かつて舞踏や神楽、狂言、能といった表現形式が神の領域を現前させ、その場にいる者の間でそれを共有する催事の名残りであったことを思わせる。それほどの感情移入を経験し、自分でも驚いた覚えがあるのだが、それを促した要素の一つは波紋音の音であったように思う。ーーー

波紋音は、日本の庭によく見られた水琴窟の音をイメージして制作されたものだという。水琴窟は大きな素焼きの瓶を地中に埋めたもので、数滴の水滴が瓶の縁から底に連なって滴り落ちることで陶器でありながらビビリ音のような金属質の反響・残響音を残すが、波紋音の音はマリンバのように純粋で濁りのない音ではなく、打面のスリットが共鳴し、かつ丸みのある筺体内で音が反響しあい、複雑な響きのある音を出す。音階こそないものの、筺体の大きさや鉄の厚み、スリットの幅、叩く位置、鉄の鍛え方の違い、さらには叩き方やスティックの素材、敷き布や支持材などの緩衝素材の有無によっても違う音を出す。湿度や気温なども影響しているに違いない。今回は5つの異なる大きさ、形の波紋音が演奏された。

永田さんの演奏による波紋音の演奏は、打楽器演奏の連打や反復の中にリズムや音のゆらぎが込められ、その残響や反響で何かが励起される感じを受ける。まるで凪だった海の上に幾つもの波浪が立ち始め、時に組み合わさって大きな三角波のうねりを生み出すかのようでもある。即興といえども無作為ではなく、無数の小川の流れが集まって大河となる大きな流れーーカオスとしての「blue flow」を感じる。

そしてこれに組み合わされる電子音響(この言い方は何かもっといい表現方法があると思うが思いつかない)もまた、フィールドレコーディングされた場の記憶として、またその記憶を意識下からすくい上げ、確かめるように作曲家の中で再定義され再表現されたものと感じられ、瞑想や記憶の領域と深く結びついている。2つの大きな流れは、まるで記憶やその追想のプロセスを引き起こす呼び水のようにでもあり、時には押しとどめることのできない強さを伴って聞く者を圧倒する。この繰り返しのうねりが、瞑想状態へといざなってくれる。

演奏中、視覚はほとんど閉ざされているにも関わらず、空間が強く意識されるのはなぜだろう、と考えていた。少なくともここは寺の堂内である、という予備知識がありながら、演奏が進むにつれ空間は拡がりつつ狭まり、開きつつ閉じているように思われ始め、予備知識や経験則による空間把握もどこかあやふやになってくる。逆に、感覚による空間認識の期待は強くなっているようで、そこに不規則なリズムのゆらぎや音の断片が捉えられると、自分の記憶や意識下へ通じる回路が明滅して、開かれたり閉じたりするような感覚を覚える。白昼夢や既視感に似ているかもしれない。(実際に音に反応するインスタレーションが揺らいでいたが、その変化はあまり強くなかったからか感覚を刺激する度合いは音そのものよりも低い)

よくよく思い起こしてみると、空間認識は視覚よりも、聴覚や嗅覚、触覚など「空気」の作用を媒介としている場合が多いように思う。光の届かない空間でも(あるいは目隠しをされている場合など)我々は空気の流れや淀み、その匂いで閉塞感や開放感を感じ取る。あるいは音の反響を通じて空間の拡がりや閉じ具合をかなり正確に把握することができる。例えば鹿威しの音と残響の繰り返しが感じさせる空間の広がりや、芭蕉が古池に飛び込んだ蛙の残響音、蝉の声が岩にしみ入る音の感覚をを閑さという意識に変換した様を思い起こせばわかりやすい。その意味では、今回の演奏会は空間内で起こるほとんどすべての出来事が聴覚と触覚(音の波動)に集約されることで、より研ぎ澄まされた感覚が空間認識に向けられていたように思う。そして、そのように自らで知覚し把握して意識下に置かれない限り、空間は自身の認識する対象として存在し得ない。言い換えれば、様々な感情や記憶を呼び起こすほどにエネルギーに満ちた(あるいは欠けた)空間は、その空間を感じ取り意識する側の認識の強さ(弱さ)とも言えるだろう。総合的であったはずの建築空間が、視覚偏重に傾きがちである点を自戒すべきと感じた。

「平家物語・語りと波紋音」公演、そして今回の「blue flow」コンサート、どちらも強く体感し、深く印象付けられる機会となった。

思考手法としての作図法

このところいろいろ刺激を受け、「古典的な手法」が生み出す力を見直そうと試みている。手描きによる建築図面作成である。

きっかけは、建築設計で用いられるCADソフトのように、利便性を追及し、誰にでも使いやすく汎用性が高くて「間違いのない」結果が得られるシステムを用いる過程を見直した時、何を得、何を失うかを考えると実は重要なものがこぼれ落ちていっているのではないかと常に感じることから来ている。「手描き」図面や立面図などから始まる一連の「図法」を見直してみる機会が必要だと考え始めたのだ。

建築図面は今、余程の意図がない限り手描きすることがなくなった。実際にCAD(図面ソフト)で図面を仕上げるのはけっこう力技なのだが、それでも線を位置指定で描き、それを平行移動し、いらない部分を削除し、といった作業は数値入力などしくじらなければぱっぱと進む。線は要素ごとにまとめられたレイヤーに指定された太さで出力されるが、画面上では確認できない。

となると、はたして設計/デザインを進める過程でCADに依存した場合、「その1本の線」や「線と線の隙間の意味」といったもろもろの要素について判断する瞬間から何かがこぼれ落ちて行きはしないか、と思うのである。もちろん、設計のプロセスから作者の主観を消す、という点においては手助けになる部分もあるかもしれない。ただそうした機械的な作業による作図方法は、頭の中で繰り返し試し、最適解と思われるものを選択し、適用しては確認するというプロセスを再現し得ているとは言いがたい。(実践的な意味合いの建築要素に関して試行錯誤を許容するーー例えば壁面の移動による面積変更や、その逆に面積指定による壁位置の決定などーーソフトは既に多用されるものとなってはいる)

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

「図法」には、単なる情報の可視化としての作図以上に、不在のイメージを実在化させる図を作成し表現するという、動機と思考過程を記録し固定する意味合いがあった。そして、このようにして出来上がったものを見ることで、作者の中に存在したものを追体験することができるのである。その手法としての透視図法や投影図法などの発見があり、逆にこうした手法を用いることで新しい動機や思考過程も生み出され、哲学や文学との相互作用も可能にした。そこでは、単に視覚に訴求する「可視化」という点のみならず、空間や物質性に透明に重ね合わされる科学や哲学、文学の文脈思考の可能性も追及されていたのである。

その可能性は、物体としてより現実に近付けられた三次元模型以上に形而上的な側面が強い。それはそもそも3次元の物量を持つ建築の肉体が、平面という2次元のフォーマットに落とし込まれる際に変換を強いられることから始まり、視覚という限定された知覚を通じて訴求しなければならない点から抽象化のプロセスが必然であるからだ。この抽象化を強いるプロセスが、新しい建築や様式を生み出す源泉となって来たことに注目するのは重要であり、だからこそ「作図する上での利便性」や「作図プロセスより完成した図面」が目的となるCADの過剰な依存に、ある種の危機感を感じているのかもしれない。<<もちろん、最近は思考プロセスを補助する側面がより強い3次元ソフトの完成度が高まり、これらを分けて利用することでかけた部分を補完することが可能になりつつあり、さらには新しい思考プロセスを促す「手法」としての役割を担っているとも言える>>

建物は肉体性とそれがもたらす様々な効果に加え、その姿を写し出し明示する視覚性が主な要素になっているが、こうした建築の主要テーマは何にウェイトをおき注目するかという部分では時代を通じて大きく変化してきた。その上で、建築物がどのような姿を見せるのか、という問いには限りない可能性があり、これらをいかに平面上に表現するかを追及する中で、我々の知る図法の数々が開発されてきたのである。平面図、立面図、断面図、アイソメ図法などの立体図ーーは、フォトリアルなCGレンダリングとは異なり、図示化された内容を追体験し、理解し、再構築するツールとして示されたものであり、その追体験を通じて作者の意図を読み取ることができる。一本の線をとってみても、その線がが示すものが何であるのか、なぜその線が引かれ、どのように他の線と関連付けられ、全体の中の部分として役割を果たすのかを読み取りやすくなる。平面分割の意図や、リズムを刻む建築要素のバランス、あるいはそうしたオーダーやバランスを崩す意図などを特定の図法によってより明快に示すことができる。

これは、自分で作図してみればさらにわかりやすい。

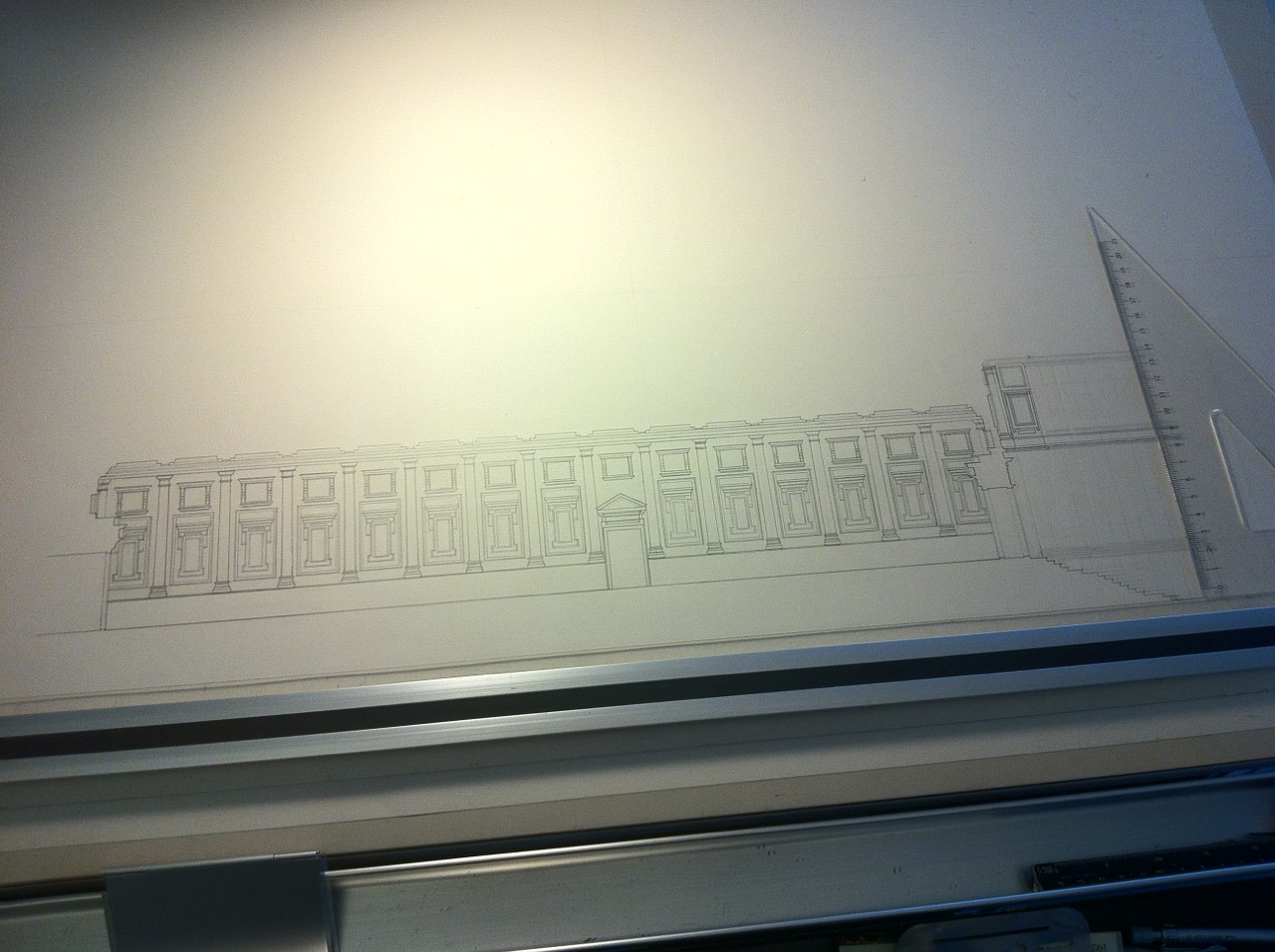

手始めに、ルネサンス初期の建築であるブルネレスキ設計のサン・ロレンツォ教会にある、こちらはルネサンス中期以降マニエリスム時期にミケランジェロの手で設計されたラウレンツィアーナ図書館の断面立面図を模写している。これは、「奇跡の前室」と呼ばれる美しい階段室を持つ建物であるが、ルネサンスの透明な明快さを示し始めたブルネレスキの設計に対し、コントラポスタと呼ばれる歪みや圧縮、過剰な分節、オーダーの変形など、バロックの過剰へと続くマニエリスムの手法を示したミケランジェロの意図をどこまで読み取れるかを、模写という手作業を通じて試みている。図面を「見る」だけでは気付かない部分も読み取って理解し、再現することが作図には求められるからだ。

実践的な建築設計の現場において、こうした点に重点を置いてプロジェクトを進めることは弱くなっている。実際に建築物を建てることが目的として定められている場合、図面はその実現のための理解手順の明示が主な目的になるからだ。

しかし、建てることが絶対的な目的でない建築を指向するならば、そこには表現手法として無限の可能性がある。ルネサンス期以降、ピラネージやルドゥー、ブレーといった建築家(思索家)がその思考の具現化の方法として図法を駆使して作品を残した。

最近、それがフォトリアルなコンピューターグラフィックスの絵やビデオに取って代わられている。広く一般に容易に理解を促すメディアとして非常に優れたものではあるものの、視覚や経験に比重を置くために受動的な受け取り方に陥りやすい。

ダイヤグラムなど、CG以外にもプレゼンテーションメディアは発明され続けている。また、従来の手法では2次元的に表現しづらい建築も現れている。これらがどういった意味をもつのか、更なる表現手法はないのか、そうしたことを考えていく意味でも、まずは古典的手法から見直してみようと思うのである。

建築家・菊竹清訓の訃報に触れて

今年最初の文章を、訃報から始めることとなってしまった。

建築家の菊竹清訓が亡くなったというニュースが今テレビで流れている。

菊竹は自邸「スカイハウス」で、ピロティによってピアノ・ノービレ(主階)を地上レベルから浮遊させる手法を、東京という都市の既存環境に当てはめる過程でまったく独自のものへと変容させることに成功した。高度経済成長の只中に忽然と現れたこの新しい住宅の姿は、日本現代建築史に燦然と輝き、今なおその影響力を失わない強さを秘めている。

黒川紀章とのメタボリズム主唱もまた時代の先駆けとして、今後再び見直される時が来るだろう。

カザフスタンの新首都アスタナを訪れた際、盟友黒川が手掛けたマスタープランを地元建築家が説明する中で、名立たる海外建築家と共に菊竹の名が挙げられた時の不思議な強い感動を覚えている。あるホテルの設計計画が持ち上がっているとのことだったが、あれはどうなったのだろうかー

日本の高度成長期を支え、海外の新しい都市設計にも寄与してきた建築家がまた一人消えていく。我々後の世代は、その高い志を受け継いでいるだろうかーーそんな思いを寂しさと、一抹の不安と共に抱いている。

ビシュケクに本格的な雪

昨夜夜半、静寂の中でぼんやりと雪明りに明るい外を眺めてから眠りについた。

雪国に暮らした経験のない自分にとっては、雪は日常を非日常の世界に変える力を感じさせるものでまったく飽きることがない。雑然とした世界を白く一面に覆い、それとともに普段なら目にとめることのないものを浮かび上がらせてくれる。何気ない建物の手すり、屋根の軒先、道沿いの縁石、ペンキ塗りの鉄くずかごーーふわりと舞い落ちる雪を見ていると、空気や風の流れも見えてくる気がする。辺りの静けさと白い世界は、心を落ち着かせると同時に高揚させもする不思議な感覚を伴う。

本当に色々な樹々があるものだ。全く違う成長の仕方と立ち姿。普段は気付かないものだが

網目のような小枝の並びが雪で浮かび上がった。その繊細な並びに驚く

ここからは以前ここでも用いたニューヨーク時代の写真だが、対比として再掲載。

キルギスの冬の朝

昨日夜、仕事が夜中まで長引いていたが、ふと気付くといやに静かだった。

カーテンを開けて外を見ると、ふわっと明るい。昼の雨が雪に変わり、すでに降り積もっていた。

今朝起きてみると雪は止んでいた。辺は白く変わり、葉を落としていた樹々の枝に雪が積もっていて美しい。よく見ると、一部の枝には一度溶けた雪が再び凍り付き、透明な樹氷に姿を変えている。黒い枝を透明な氷が包み、まるで何かの標本のように心を惹きつける。「ザルツブルグの小枝」のように緩やかに積み重なる結晶ではなく、一度溶けた雪が再び凍り付くという緩急と変容のプロセス。そしてまた、日が高くなればしだいに溶け、消えていく。

今は溶けた雪が滴り、屋根板に当たって雨垂れのような音を立てている。

SheepWalk〜羊毛フェルトのお店〜をオープン

自分のバックグラウンドを活かしながら、キルギスと日本をつなぐ方法を考えてきました。

そんな中で、幸運としか言いようのないさまざまな出会いを通じて、あるプロジェクトを準備しています。

それは、中央アジアの伝統である羊毛フェルト製品を日本で販売するというもの。ただ販売するだけでなく、製作者であるキルギスのアートグループ、TUMAR社と共同でデザインを起こしたり、企画したりするのです。

TUMAR社は、羊毛フェルト製品作りに必要な全ての工程を自社内の工場やアトリエで行なっています。100%ウールフェルトにこだわり、羊毛フェルトの持つ風合いや手触り、強さを活かした製品づくりをしています。またほとんどすべての工程を、手作業で行なっていますが、そうした作業を行う職人の育成や教育も社内で行なっています。

そんなTUMAR社と共同で製品を作り、また日本で販売するチャンネルとして、”SheepWalk”を立ち上げました。Sheep Walkとは、英語で牧羊場のこと。羊が歩きまわり、餌を食む広々とした牧場のイメージと、羊が群れるキルギスの雄大な大草原のイメージを重ねて、名付けました。

オンラインショップオープンに関連して、自由に製品への要望や意見、こうしてほしいといった希望などを集約できる、Facebookページも同時にオープンしています。また、Twitterによるつぶやきも反映できればと考えています。

SheepWalk x TUMAR

Twitter: @Sheepwalk530

とあるフェルトのコンピューターケース製品を日本で購入し、キルギスに来て使っていました。購入時の触れ込みでは、とても高いスキルで製造された、手作り品とのことでした。しかし、フェルト自体は”ポリエステル繊維のフェルト”だとキルギスに来て指摘されてしまいました。ナチュラルだと思っていたものが、そうではない。。。それが、いろいろなことを考える切っ掛けになったのです。

工業製品は、人々に必要とされるものを大量生産することによって製品の質を安定させ、安価にし、多くの人の手に渡るよう産み出されたものです。この事自体は素晴らしく、そうして我々の生活が便利になり、楽になった事実は誰の目にも明らかです。

一方で、大量生産は多くのものを犠牲にします。コストの削減、機械が扱える方法への限定、人工的な素材や材料、それによる人体への危険性。。。高いものが良いとは言わない、けれども安いものが良いとも言えない。そうした意味で、日本の今の姿には、問われるべきさまざまなものが明らかになってきていると思います。

羊毛フェルト作りは、羊を飼う民族の間では長い間行われてきた伝統のある技術です。羊と暮らし、羊の毛を刈り、その毛を利用して着るものや生活必需品、子供のおもちゃまで作る。羊毛の不思議な効能を知り、その特性を学び、そこからおどろくべき方法で本当にさまざまな物を作り出します。その風合いや手触りを知ると、人と自然との対話の歴史や、自然の中で自給自足する人の姿を思い起こさずに入られません。温かく、柔らかく、それでいて強くしなやか。それは、ポリエステル繊維のフェルトがいくら見た目に整っていようとも、越えられない魅力を持っているのです。

もちろん、今日の文化や生活の中で単純に伝統を再現すれば良いとは思いません。伝統とは過去の文化を引き継ぎ、現代の暮らしの中で改良し、作り替えて次世代へ受け継いでこそ伝統と言えます。アートグループTUMAR社は、伝統的な技術や製法から学びつつ、今日の文化の中でいかにそれを活かしえるかを念頭に、製品づくりを行なっており、その行動が高い評価を得ています。私も、そうした行動に同調し、参加したい。そこに自分のスキルであるデザインや設計を活かしてみたい。その思いが受け入れられ、現在TUMAR社と製品企画やデザインを行っています。

当初は小さな製品企画から始め、次第に製品の幅やフェルト利用の範囲を広げていく話をしています。例えば、家具デザイン。工業フェルトを使った製品は見かけるようになりましたが、羊毛フェルトではどうか。もちろん羊毛フェルトには欠点もあるため、それが利用の妨げになっている点も理解できる。ただ、時間をかけ、手作業で作っていく羊毛フェルト製品制作はモダンな工業製品製造にあてはめにくいものの、不可能ではないと考えています。その可塑性の高さや素材の丈夫さは、自然製品の持つ多少の不均一性の欠点を容易に超えていけます。

こうした大掛かりな企画を開始するにはもう少々時間がかかりそうですが、まずはオンラインショップでTUMAR社製品を日本に紹介し、少しずつ自分のデザイン作品をも増やしていければと今は考えています。

こうした大掛かりな企画を開始するにはもう少々時間がかかりそうですが、まずはオンラインショップでTUMAR社製品を日本に紹介し、少しずつ自分のデザイン作品をも増やしていければと今は考えています。

SheepWalkを、よろしくお願い致します。

キルギスの宴席で

今日11月8日は、キルギスは”クルバン・ハイート”、いわゆる犠牲祭と呼ばれる日である。キルギスの祝日はイスラム教にまつわるものが多く、イスラム暦にちなみ、一般的なグレゴリオ暦では毎年その日付が異なる。このため毎年キルギス政府は祝日とする日を年頭に発表する。

Wikipedia曰く、この犠牲祭はイスラム系のもので、いろいろな呼び名があるということだが、通常は”イード・アル=アドハー” として知られ、”クルバン・ハイート” はペルシア語文化圏で使われる名だそうだ。

そんなビシュケクの特別の日。ほぼ一週間ぶりに雪が降った。最高気温1度、最低気温マイナス5度。東京では今やほとんど経験できない寒さだ。ムスリムの人達はモスクに集まり、この日を祝す。ラマダン明けと並んで、最も重要な祝日の一つだ。ただロシア系の住人には本来関係ないものなので、いつもどおり仕事をしている人もいるようだった。TVを見ると、コンサートなどいろいろな催しも行われているようだが、だいたいは家族で静かに過ごすことになる。こんな日には、それぞれの家庭で温かい手料理を家族で囲むのだろう。薄く雪化粧したビシュケク市街は車通りも少なく、とても静かだ。まだそれほど寒くはないが、中央アジアの冬は長く厳しい。そんな中団欒と共に囲む温かい食事は、よりありがたみを感じさせるご馳走となる。

ということで、先日予告したこちらの食事について、まずはこんな祝日や晴れの日に振舞われるごちそうを紹介してみよう。

友人の誕生日や結婚式など、何度か呼ばれる機会があった。さすがに晴れの日とあって、家族の思いのこもった食事や、伝統的なしきたりに則った特別なメニューが振る舞われる。

まずは薪をくべてサモワールにお湯を沸かす。ロシアもそうだが、人をもてなす際にはお茶が最も重要なきっかけの意味を持つ。中央アジアでは紅茶も緑茶も飲まれるが、その代わりコーヒーを飲む習慣がほとんどない。ビシュケクやカザフスタンのアルマティ、タジキスタンのドゥシャンベなどの大きな都市では数件のコーヒーを飲ませるカフェがあるが、外国人や高級志向の人向けに見える。それにしても、「サモワール」という響きにノスタルジーを感じるのは、ロシア文学に描かれるロシア人の「お茶の時間」への憧憬を思い出すからかもしれない。

こんな風に薪をくべてお湯をわかすのだとは知らなかった。薪をつめている穴には、細いパイプのような煙突を取り付けて燃えやすくする

お湯はカンカンに沸騰しておらず、まるで茶道のような扱い。また薪で沸かす湯は「やわらかい」のだという。よくよく考えてみると、ボコボコと水中の空気が沸き立つ沸かし方で茶葉を開かせるイギリス流とかなり違って、長時間お湯を温めておくという感覚なのがサモワール。茶道に近い。水にはほとんど酸素が残っておらず、ミネラル分を感じやすいのかも

非常に濃く入れたお茶に、サモワールで沸いた湯をさして、お茶をいただく。濃く入れてあるので渋みが強かったりするのだが、そこにはちみつやジャムを入れて飲むと、全く別物に変わるのだ。チャイもそうだが、お茶の楽しみ方も文化や地域によっていくらでもあって、どれが正しいなんてものはないようだ

テーブルに並べられたご馳走。ところ狭しと埋め尽くすのが流儀らしい。揚げパンを、机に文字通り「撒いて」ある。ただ、この状態はあくまで前菜、スープ、メインディッシュの肉料理、プロフ(ウズベクの炊き込みご飯)などが続く。でもそれらが出てくる頃にはすでにお腹いっぱい

秋の味覚が並ぶ。季節の果物、アンズやいちごのジャム、はちみつ、何種類ものサラダ、揚げパンや窯焼きの塩パン、ショルポやペリメニなどのスープ、メインの肉料理。実は色々な国の料理がいっしょになっている。それにしても”Feast” という言葉がふさわしい食卓

ロシア風のサラダ数種。ポテトやグリーンピース、人参などをマヨネーズで和えたもの、それに奥に見える鮮やかな紅いビーツとタラのサラダ

奥に見える丸いパンが中央アジアで広く見られるもの。石窯の内側に貼り付けて焼くタイプ。パリッとした皮ともちっとした中身のパンで、塩味が絶妙で焼きたては本当においしい。しっかりした生地をしっかり焼いてあるので、長持ちするし冷めてもそのまま食べられる

はちみつとジャム。どちらも長い伝統を持つ食べ物だが、中央アジアでもお茶の華として重要なもの。こちらでははちみつはだいたい結晶させておくみたい。それにしても、この写真のジャムのように、普通に熟してとれた果物を普通に砂糖を加えて煮込むだけのジャムが、なぜ普通じゃなくなったんだろう?普通に作らないから、何かを入れないとジャムみたいにならないのだ

キルギス人の結婚式の宴などでは、式の途中か最後に羊、牛、鶏肉などを塩茹でしたものが振舞われる。晴れの祝の日に、客人をもてなすために自らが飼う家畜をつぶして振る舞う伝統的な習わしから来ている。

一度、もてなしの宴席で「馬肉料理」一式を饗されたことがある。自ら飼う羊をつぶして饗する以上に、馬を振る舞うことは最高の贅沢を示すものと想像できる。贅沢とはいえ、馬肉に限らず、塩茹でしただけの臭みの残る肉はさすがに現代日本人にはキツい。それを、さらにキツいウォッカで流しこむ。ウォッカを飲まないと、脂で胸やけして本当に気持ち悪くなってしまうから仕方がない。

ただあまりにもドヤ顔をされたので、「日本人も馬肉は食べるし、生で食べることが多い」と言ったら、相手はさすがにびっくりしていた。

”ちきりん日記”で格差デモについて考えた

「おちゃらけ社会派」として色々なテーマで発信している、「ちきりん」さんのブログ「Chikirinの日記」をまとめ読みしている。「ちきりんをラベル(レッテル)で判断されないようにするには、全部読んでもらってそれで判断・理解してもらうしかない」ということなんである。面白いのでどんどん読める。

このところ世界中で起きている格差デモについて、何となく微妙な違和感を感じていた理由を、このブログのいくつかのエントリが明らかにしてくれた。

リーマン・ショックより2年前、2006年に書かれた「比較優位」のエントリ。

iPadを作るのはそれを使うことなど夢のまた夢である中国の月給2万に満たない労働層で、グローバリゼーションとは極端な話、「ほら君、がんばって働いて我々のハラを満たしてよね、俺は寝て待ってるぞ」と言っている図式でもある。「超傲慢」で、「付加価値の低い仕事は貧乏な国でやってくれ」って考え方なんだとちきりんさんは言う。その通り、でも我々はそれを見て見ぬふりして経済的恩恵を受け続ける

大学で経済学か貿易論の授業で、「比較優位」という概念に感動したという話。「各自、”自分の能力の中で、比較的、得意なこと”に専念して、みんなで分業するのがいいですよ」という理解をしたそう。そしてこれが、グローバリゼーションの中心概念であるわけだけれども、その概念は「全体としての合理性」(グローバリゼーションを牽引する側の言い分)であって、ちきりん流にいえば「他国に向かって、”あんたは鉄鉱石だけほってればいい”とか”キャベツだけ作っとれ”と命じている」のものなんじゃない?ということではないかと。

これに対し、世界中で高まりつつある「アンチ・グローバリゼーション」。「ちょっとくらい効率悪くたって、俺たちだって好きなことしたい!」と言い出した人たちがいて、それがアンチ・グローバリズムの本質だと、ちきりんさんは言うのである。ダボス会議の会場の外などでこの頃からこうしたデモはかなり大規模に行われていた。今世界中で起こっている経済格差への不満を示すデモについても、それほど違いがあるわけではないように感じる。「俺たちだって分前もらって、好きなことしたい!」ということだ。成長した環境の違いから、以前よりマテリアリスティックな要求につながっているかもしれないと考えると、余計に何だか微妙な気分にさせられるのである。

実際の所、グローバリゼーションの最前線である「Foxconn」とか、ウクライナやポーランドの地元農業事業者と巨大企業のぶつかり合いとか、そういうところから出てきた言葉ではない

ちきりんさんも、「こういうことを言い出すのは、現時点での経済成長の恩恵を受けている側の人」であることの皮肉を指摘している。これがこのデモ要求の限界だと。

そして、「今の段階で経済成長の恩恵を受けていない国の人が切実に望んでいることは、「人間らしい生活」などではなく「より経済的に豊かな生活」なんです。というか、そのふたつは同一の意味なんです」とも言っている。

次にもう一つ、2010年7月の「組織度(大)から個人度(大)へ」の記事。

これは「それぞれの時代には固有の”組織度レベル”がある」というもので、時代の移り変わりと共に、組織度が大きくなったり、個人度が大きくなったりを繰り返し、反復しているという分析だ。

その図を拝借した。(ありがとうございますーー自分の頭で作るのと、それをみて「おお」と単に紹介するのでは、決定的な差があるの、わかります)経済は社会と切っても切れないものであり、この図に経済成長の図を重ねるとより面白いかもしれない。(それはしないの?というツッコミはなしで)

とにかく、この反復するさまは、その振幅の傾きは別として、近代史以降は常に繰り返されてきたのではないだろうか。そう考えると、例えば「会社の寿命は50年」という見方もわかりやすくなる。必然的に個人度が大きくなった戦後、小さな個人が始めたホンダ、ソニー、松下が高度経済成長にのって巨大組織化し、しかしその経済成長が沸点に達した以降は、それまでの成長戦略と異なる新しい時代へのビジョンを描ききれず、対応しきれなくなっている。(「古い客・新しい客、古い会社・新しい会社」エントリがわかりやすく説明してくれている)

普通に考えれば、人口と世代年齢数は必ず反復する以上、一国の経済もまた、反復せざるを得ないのである。それを少しでも軽減し延命するための、先進国主導グローバリゼーション。。。

ここらへんで、自分が何を言いたいのかまとめてみる。

高度経済成長からバブルまでの日本と、バブル崩壊後の日本とを共に見た世代とは、上述の反復図に見られる、ある一つの上昇と下降振幅の転換点にいたことになるのだろう。ロスジェネは戦後の第二次ベビーブーマーであり、このことも社会経済があの反復図でよく表されていることを物語っている。

そして、世界経済は冷戦崩壊後にたがが外れてグローバル化したことによって、基本的に経済とは高きから低きに流れる奔流、言い換えれば格差がその強弱を現し、そこに反復を生み出してきたものであるという点に再び気づかせた。

そして今やほぼ全世界にこのシステムが張り巡らされた以上、格差の先にあった国もその波に乗って成長して来るし、それにより格差状況も変化することを今我々は目の当たりにしている。「Win-win」なんて寒気のするような、実は物凄く上から目線な態度が見え隠れする言葉をみんなが口にして、まるで皆が同じ手のひらにあるかのように何とか見せかけようとする。

どれだけ「先進国」であると信じ、経済発展前の人々に「キャベツだけ作っとれ」と言ったとしても、彼らもまた先進諸国が通り過ぎていった「豊かな”物的”生活」へのあこがれを強く抱き、かつ実現化する段階に来ている国もある。この「格差」というズレは、言ってみれば参加タイミングのズレに他ならないかもしれず、今や明らかに以前とはそのバランスが異なる。そうした成長を眺めてやれ「バブルだ」「質的生活が伴っていない」といくら遠吠えした所で、それは自らも通ってきた道である。そんなふうに裏で考えながら「win-win」なんて口にするのである。

経済格差を利用することで維持してきた自国の豊かな生活が今や急速にしぼみつつあり、それを維持するのに成長過程にある国の市場を潤し、気付いてみれば自分はそんな国の人よりも経済的・物的豊かさが低くなっていたーーーそんないら立ちへの反動が、「多民族主義の失敗」発言や「アンチ・グローバリゼーション」、そしてデモの動機には垣間見えるのである。それはそれでまたごく普通の反応であるとも思うが、自分にもやはりどこかこうしたいら立ちが心のなかにあることに気付いて神経を微妙に逆なでするのである。「我が身を振り返っている」かのような感覚なのだろう。

「現状のグローバリゼーション」の中で日本の存在感が薄れつつある、ことを本気で考えるのであれば、我々の生活が実際にどこまで本当の意味でより多くを経験した、先進的なものであるかを証明して見せなければならない。「グローバリゼーション」という、ここ数十年単位で見られた経済活動の次の時代を見据えることができるかどうか。(それが経済主導の国家戦略の終わりを告げるものなのかどうかはわからないが)

未曾有の被害を与えた今年の地震と、その後に続く原発事故の問題は、その意味で我々を強く試す試金石とも言える。グローバリゼーションの観点で見れば最も合理的で有利である「はずであった」原子力発電問題は、その影の大きさを見て見ぬふりをしてきた我々に今や覆いかぶさろうとしている。これは、ある意味で上述の反復図には通常現れない特殊な機会を我々日本人に与えた。それこそ人類存続の鍵を握る次の時代の鍵について、他のどの国よりも先に考える貴重な経験としなければならないものだ、と思うのである。

それでこそ、「先進国」などと自称するに足る国になるだろう。

いつから自分が「先進」していると考えるようになったのか、見直すことが第一歩かもしれない。

キルギスに冬の訪れ

今日、キルギスは重要な日を迎えている。大統領選挙投票日である。

こちらの内容については“Kyrgyzstan Today”の方を参照頂くとして、今日は写真を何枚か。

ほんの10日ほど前、木々の色がなんて鮮やかなんだろう、と散歩中に感じたと思ったら、数日前から東京で言えば「今年一番の冷え込み」というくらいの寒さにまで気温が下がり、そして雪が降り始めた。

先日の夜まで降り続いて、一面うっすらと雪化粧した。しかし選挙本番当日、やはりあっぱれというほどの「快晴」である。キルギスは本当に「晴れ男女」の国、国旗にもあるとおり太陽の国だ。

首都ビシュケクには火力発電所があり、通常アパートであれば冬季には暖房用の温水が配給される。よほど大きなアパートか一軒家でなければこちらでは暖房器具をあまり見かけない。そして一旦供給が始まれば、だいたい全部屋にラジエーターがあるのでアパートの中では薄着でいられるくらいに暖かくなるのだが、今年は雪が降るまで配給がなくて、とにかく朝晩寒かった。(なお、ビシュケクは寒い年には-20度位まで冷え込むが、例年気温は東京より多少低いぐらいだ。それなのにこの設備はーーちょっとうらやましい)

こちらのアパートはソビエト時代の古いものがほとんど。ただアイビーが絡んだり街路樹が多くてうまく彩られている

一番多いポプラの木は、黄色だったりオレンジだったり紅葉の色が場所によって違う

”壮絶”といえるほどに真紅の木に囲まれた建物が近くにある。その鮮やかさにiPhoneでは色がコケた

そして、雪。初雪なのにサラサラの粉雪で、うっすらと粉砂糖のように全てを覆い始めた

今朝、もらってきたリンゴがこれもまた鮮やかだったので、写真に撮ってみた。中央アジアではリンゴが一年を通じて採れるが、この時期のリンゴが一番美味しいという。とても小ぶりで、子供の握りこぶし程しかないが色は真紅と言っていいほど濃く、味も強い。酸味が強いので、火を入れると甘みが増す。

次回はちょっとこちらの冬の食事など、ご紹介しましょう。

シルクロードの風に立つブラナの塔

久しぶりにキルギスの記事になる。現在こちらでは10月30日に行われる予定の大統領選挙が次第に話題の中心となってきているが、こちらは姉妹ページKyrgyzstan Todayで詳しく紹介しているのでそちらをどうぞ。また、今回の写真は以前まとめたものを再編集したものでKei Satoh Photo Galleryにも下記写真を掲載している。

今回紹介するのは首都ビシュケクから車で約1時間ほど東に向かい、トクモクという大きな街を過ぎて程近い所にある「ブラナの塔」である。中央アジアは、西アジアと東アジア地域の中間に位置し、東西交易の中間点もあり、また東西勢力がその限られた肥沃な土地を求めて相争った地域でもあった。トクモクはキルギスの南部地域と同様に今日でも他民族が暮らす街だが、それはある意味この地の雄大な歴史を今も伝えるものでもある。

東西シルクロードの交易路は、天山北路と天山北路がこの地域を通っていたことが知られているが、その内天山南路は現在は新疆ウイグル自治区となったタクラマカン砂漠北縁を伝い、ウイグルの西端に位置するカシュガルを抜けて現在のキルギスに入るルートがあった。トルガルト峠を超えて川伝いにソン・コル湖へ出、さらに北を目指して西突厥などの王朝の首都であったシルクロードの都市スイアーブに辿り着く。そこからは西進してタシケント、サマルカンド、ブハラを目指していった。ビシュケクとトクモクのほぼ中間には、夏の間スイアーブにかわって首都となったといわれるナヴァカートという、シルクロードで最も大きいと言われた街もあったとされ、(現在はクラースナヤ・レーチカという村が遺跡跡にあるが、過去には日本の発掘調査隊が遺跡調査を行ったことがある)さらには現在ビシュケクのある位置にもテルサケントと呼ばれる街–ペルシャ語で”キリスト教徒の都市”–がかつて存在したと考えられている。

ブラナの塔は、10世紀半ばにこの地を中心に興った、カラハーン朝の中心都市であったバラサグンという都市の遺跡だと見られているが、あるいはこの地に東西に広く点在した城塞都市の一つであったのではと唱える人もおり、未だ定かではない。カラハーン朝はウイグル王朝などの勃興によりテュルク化しつつあったこの地で初めて仏教からイスラム教に改宗した王朝で、バラサグンの建物もその影響を受けたものとなっているのがこの塔の姿(ミナレット)からも窺い知れる。王朝華やかなりし頃にはブハラやサマルカンドに匹敵する都市が存在していたのかもしれない。モンゴル帝国の隆盛した13世紀以降はしだいに衰え、今はその一部が遺跡として残るのみとなっている。現存するミナレットは地震で一部崩壊し、王墓なども一部発掘されたみだが、復元図や想像図で往時の姿を蘇らせている。

スイアーブやナヴァカートには5-6世紀に西方からソグド商人が定住し始め、西突厥などの王朝の首都として、また唐王朝の重要拠点として栄えた。その後バラサグンにその勢いを奪われるまでこれらの都市は繁栄したが、異なる人種(インド・アーリア系や漢民族、ソグド系民族、テュルク系)とその言語、文化(マニ教、ゾロアスター教、キリスト教、仏教などの宗教や民族文化)技術(遊牧、農耕、その折衷など)が集まり、様々な民族や文化、社会形態が起こり、消えていった。時に大きく対立しながらも、太古より相対の認識と共存のバランスが日常の風景を作り出し、生活を支える意識であったことが窺い知れる。

定住の農耕民族と季節により移動する遊牧民族。そうした人の交わりや関わりの中から生まれ、消えていった都市の姿が偲ばれる。 開けた草原の中アラ・トーの山並みを背に立つ赤土の塔は、往時の姿をそのままに残すウズベキスタンの都市や、砂漠の砂に呑まれて朽ちた街とも多少違う歴史の流れを、この地に立つ者に感じさせる。

陽が傾き、折からの雲がその弱い光をさらに遮り、赤い煉瓦の肌に影を落としていた

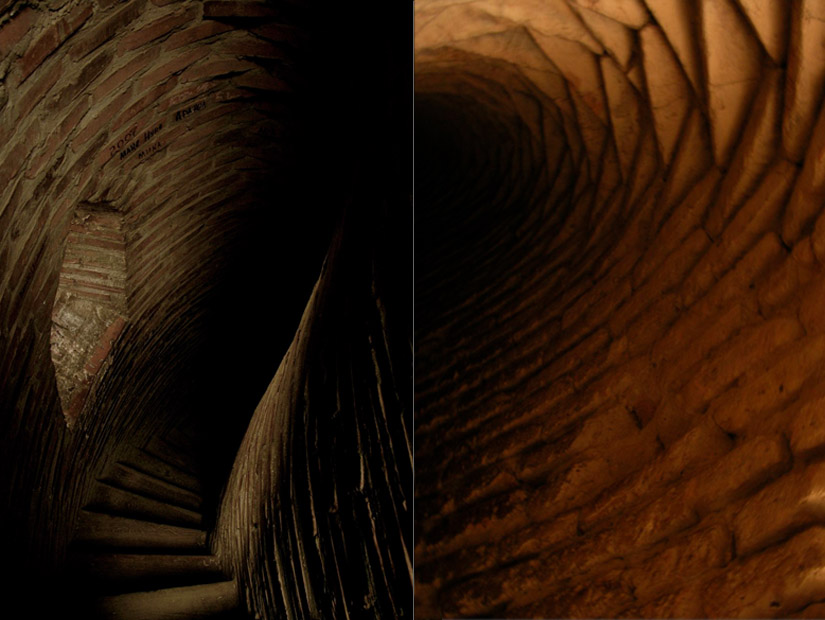

塔の入り口から中に入ると、頭頂部へと昇る階段がある 小さな銃眼のような開口部以外は完全な暗闇となり、非常に狭く、煉瓦のざらついた感触と土の匂い、そして日光に温められ熱を放つ乾いた空気の中を進む

煉瓦は精緻に組み上げられて曲線を描き、次第に有機的なものに感じられてくる中をゆっくりと進むと、上から光が見えてくる

暗闇に慣れた目には眩しい光が小窓から射している 目を凝らしていると外の景色が光の中に浮かび上がってくるが、小さく縁どられたその風景は白昼夢のように遠く現実味を持たないかのようだった

やがて上からより強い光が差してくる

細かい煉瓦の積層が光を拡散し、柔らかく表面を浮かび上がらせている 煉瓦に音が吸い込まれ、同時に響いているかのように空気が張り詰めている 光が強くなるたびにその緊張が晴れていき、空間が広がっていく錯覚を受けた

何も無い開けた風景が広がった 自分の発する音しか聞こえない中から、風が過ぎていく音の中に取り残されたように立ち尽くす

塔を降り、草原の中を歩くと石像があちこちに点在している テュルク系民族が残したというバルバルと呼ばれる石像は、故人の墓を守る目的で置かれたという 故人が倒した敵を形取り、墓を守らせたという記録もある なだらかに草に覆われ盛土になっている所は故人の墓であろうか

塔の頂上で出会ったキルギス人の家族と、ちょうど同じ時に塔を訪れた結婚したばかりの夫婦 地元の人の間では結婚するとこの塔に二人で登る習慣があるという ドレスで登るには厳しい塔だが、頂上で誓いを立てると一生添い遂げられるという言い伝えがあるようだ 他にも何組かの新婚グループが訪れていた 都市は滅びるとも、人の営みは続いていく

厚い雲が垂れ込め、辺りが一気に夕闇に沈んだかと思ったとき、雲の切れ間から一瞬の陽が射して塔のシルエットを浮かび上がらせた