朝日新聞「デジタル化する人間の”眼”」

写真家・作家の藤原新也氏のコラムが興味深かった。(4/3 朝日新聞)

ここ最近、写真業界では激震が続いていると言う。京セラのカメラ事業撤退、(Contaxブランドが宙に浮いている)ニコンのフィルムカメラからの撤退、コニカミノルタのカメラ事業の委譲、そしてその意味するコニカ(元サクラカラー)フィルムの消滅。カメラのデジタル化によって、老舗であるメーカーも撤退を余儀なくされる時代になったことを物語っている。

その中で、藤原氏はデジタル化自体に拒絶反応を示したり、フィルムと比較してデジタルの地位を貶めたりすることがデジタル化の意味そのもののについて議論する機会を奪っている可能性を指摘する。

「誤解を恐れずに言えば”人間の眼”そのものもここ30年の間に徐々にデジタル化してきていると考えており、むしろハードの方が後追いで人間の感覚に追いついてきたと言えない事もない」

この藤原氏の指摘は、カメラやそれにまつわる写真という分野を超えて、我々のコミュニケーションの仕方が変化している事、その中で表現の一つの手段である写真メディアが社会で占める意味や役割も変化してきた事を鋭くついているように思われる。

”人間の眼のデジタル化”の意味する所について、藤原氏はまず技術的な点から指摘する。

「たとえばデジタルの”欠陥”としていわれてきたダイナミックレンジ(白から黒に至るまでの諧調表現)の不足という点に関していえば、30年のスパンでフィルムを使ってきた私の眼からすると、そのフィルム自体もこの間に諧調の再現が広くなるのではなく、逆に明らかに狭くなっている。つまり、基本性能が低下しているという事だ」

これの意味する事はどういう事なのか。

「わかりやすく言うなら白から黒に至る諧調表現が豊富であるという事は、『見た目に地味に見え』、諧調表現の幅が狭いという事はコントラストが高くなり、『見た目に派手になる』という事だ。フィルムは“見た目”重視に向かったという事である」

写真を撮り、物として残すという行為そのものに我々は写真発明以来意味を見いだしてきたわけだが、こうしてカメラが何でもないものとして日常的に使われ利用されていく中で、写真を撮るという事の意味は劇的に変化したし、写真そのものに求める要求も変わっていった。

パッと見た目にはっきりと、くっきりと、色鮮やかであることで、完成した写真そのものが写真として、物としての美しく見える事に重きが置かれる。

「それはユーザーの眼自体がこの30年のうちに”デジタル化”(デジタル慣れ?)し、見た目に派手な映像を求め始めたという事と無関係ではないーーーその事は諧調の表現にとどまらずフィルムの彩度においても同様の事が言える。彩度とは優しく言えば”色の派手さ加減”のことだが、かつてのフィルムの彩度が仮に自然に近い地味な色であるとするなら、今主流となっているフィルムの彩度は既に飽和点に達しつつあるほど高く、『人工的』なものになっている。」

この”人工的”という言葉の意味する事は何だろう?我々は少なくとも写真を撮るとき、”写真を撮る” “撮りたい” という意識から写真を撮る。そこには思い入れがあり、残したいという要求が存在するだろう。いわばその時点で、写真として形になる物は人工の、意識や記憶の産物だと言える。以前「ゲルハルト・リヒター展」で述べた、視覚という知覚情報と、それを記憶し、写真やアートとして再現することの差異について、アナログからデジタルへとハードの面からも移行しつつある現在、再考する意味はあるのではないだろうか。

「例えば木のは一つ撮っても、その緑の色は実際の色とは似ても似つかない、あたかも造化の葉のように派手な色としてフィルムに定着される。このことはユーザー(プロを含め)の視覚も自然ではない派手な色を記憶色として脳内に定着させ、それを「きれい」と感じるデジタル的感性になっている事を示す」

被写体を眼という知覚を通して捉え、藤原氏言う所の感性にまで高めるのは、もちろんそうした「きれい」という感性をも含む我々の、記憶や主観、感情が介在するプロセスだ。ーー果たしてそれは本当に自らの感性によるものなのか、そして写真というメディアに残されるものが、自らの介在したプロセスの記憶であるのか、もしくはカメラというハードによる記録なのか。そしてその根幹にある、何のために写真を撮り、何のために写真を残すのかという最も根本的な問いーーカメラがここまで人々の手に行き渡り、写真を撮る事の特殊性が消え去り、その簡便性から利用目的も劇的に変わりつつある今現在においては逆に問い直しづらい問いーーが残される。写真というメディアにはハードに頼らざるを得ないという点からも、またハードを用いさえすれば形あるものとして残るという点からも、常に危険な落とし穴が隠されているのだ。「写真のために写真を撮ってはいないか?」

日本は自然に生き、地味な色とテクスチャーに囲まれて養った美への感性を、人工物のあふれる都市的環境への移行によってより刺激の強いものへと反応する感性へと変化させてきた。テレビモニターは派手な彩度や諧調を持ち、TVゲームやパソコンモニターはさらにその傾向が強い、と藤原氏は述べる。そうした刺激の強化による感性の変化は劇的である、とも。

「おそるべきことに、わずか10秒で人間の眼の感性は瞬間的に変化するのだ。例えば彩度の異なる2点の風景写真を用意し、始めに自然の彩度に即した地味な写真を見せる。次に彩度を高めた写真を10秒間見せ、その後に始めに見せた写真に戻ると、派手な彩度に刺激を受けた脳はそれを精彩を欠いた物足りないものと錯覚してしまうのである」

藤原氏は写真家としての立場から”眼の感性”に絞った意見を展開しているが、これは何も視覚に限ったものではないだろうとして、続ける。

「仮にそのような色価の刺激が10年続いたとするならば、その錯覚が生物学的な脳気質の変化をも生んでしまうであろう事は容易に想像がつく。ーーーアナログからデジタルへの移行は、そういった現代人の感性のデジタル化と同時進行の出来事であるように思われる」

それはなにも、否定的な捉え方とするものではない。ただ何かを作る者としては、少なくともその意味する所を意識する必要はあるだろう。

「タテ縞の飼育小屋の中で育った猫はヨコ縞が見えなくなるという衝撃的な実験があるが、どうやら2000年代の人類は、その猫の生態に似てきているようだ」

クシシュトフ・キシェロフスキー「ふたりのベロニカ」

前回最後に「ユダヤ博物館」の記事を参照してほしいと書いたのは、大きなテーマとしての二つの記事の同一部分を見てほしかったからにほかならない。「つながり」という使い古された言葉を選んだのも、そこに込められるべき意味を今一度想像してほしいと願うからだ。

ある文章をここで引用したいと思う。

「あらゆる弁証法的歴史記述は、歴史主義に特徴的な「静観性」を捨てる事によってあがなわれる…..史的唯物論者は歴史の叙事詩的要素を断念しなければならない。歴史は史的唯物論者にとって構築作業の対象となるが、その作業の場は空虚な時間でなくて、一定の時代、一定の生、一定の作品をなしている。史的唯物論者は物の世界の「歴史的連続」を爆破して時代を取り出し、そのようにして時代から生を、一生の仕事<ライフワーク>から作品を取り出す。しかしこの構築作業の成果は、作品の中に一生の仕事が、一生の仕事の中に時代が、そして時代の中に歴史の経過が保持され、止揚されてあるということになった時、成果と言えるのである」 ーヴァルター・ベンヤミン「複製技術時代の芸術」

今まで言わんとしてきた事は、この短い一文に凝集されている。リベスキンドの新たな「物/語り」としての建築、磯崎の言う「廃墟」の影に潜むもの、そして映画というメディアが持つ時間断片の再構築と複製による「出来事の再現性」とはまさに、そうした「つながり」の想起と、想像と、構築と、自らによる編集の帰結に他ならない。それは一言で言えば、傍観者であることから抜け出すことであるといえる。その産みの苦しみをともなって初めて、いつしかそれらの営みは人と人とをつなぎ、過去と現在と未来をつなぎ、文化として、無形の物であっても伝えられてゆく足がかりとなる。そこには多様性がありながらも、振幅と揺らぎの幅を持ちながらも、ある一定の大きな流れを生み出してゆくのだと願いたい。そしてそこに、人は回帰してゆける場を見いだすのではないだろうか。<それを、見失いかけている現代の日本>

キシェロフスキーの映画に「ふたりのベロニカ」という作品がある。以前、ある映画評でこの作品について、「荒唐無稽なファンタジー」という突き放した評価を目にした事があった。

映画は、ポーランドのワルシャワとパリで生きている、二人の「ベロニカ」という、同じ日に生まれ、容姿も同じ女性についての話である。別の場所に、別の生い立ちを持ちながら、彼女達はいつしかお互いの存在を感じ始める。そして偶然のランデブーを境に、二人の人生が大きく動き出してゆく、という寓話的なお話だ。

映画自体も、ヨーロッパの古いおとぎ話的な要素を盛り込みながら、時に幻想的なシーンを交えて進む。ポーランドのベロニカは、体が弱いのだが美しい声を持ち、少女合唱団で歌い、ついにはオーケストラとの共演のソリストとして舞台に立つ。一方パリのベロニカ(ベロニク)は小学校の音楽教師としてあまり満ち足りない生活を送る中、幻想的な人形劇を小学校で披露した不思議な雰囲気を持つ男に出会う。彼は絵本作家であり、また人形劇で使う人形を制作する人形職人でもあった。

あらすじについてはこれ以上語らないことにするが、この映画では何かが失われていく感覚と、脈々と伝え来られた何かが静かに息づいて、空気のように目に見えずともなくてはならない物として存在している感覚、そうしたものがいつも解け合いながら共存している印象を受ける。

ベロニカによるあるシーンーー列車の車窓から見える風景が窓ガラスの凹凸によって歪んで見えるのにベロニカが気付く。少し離れたところにある古い大聖堂がゆっくりと画面を横切りながら、凸凹の部分で緩やかに歪んで流れる。彼女は第三者の視線に気付いたかのように微笑んでカメラに視線を返すのだが、それは彼女が別の世界に別の自分が存在している事に気付いているのを示唆しているかのようだ。やがて彼女は持っていた透明なスーパーボールを取り出して、目の前にかざして外の風景を覗いてみる。上下逆さまになり、歪んで膨らんだ街の景色が透明な球の中に取り込まれたように浮かび上がって、流れてゆく。このシーンは、ヨーロッパの永い歴史が目の前に絵物語のように浮かんでいる感覚、そしてそんな歴史やそれを宿した街並が自分自身の中に思い起こされ浮かび上がってくるような感覚を呼び起こす。あるいは、そうして覗き見る世界が、別の風景ーーベロニクの住む世界ーーを暗示し、ふたりの世界をつなぎとめているのだろうか。

幻想的で、あたたかみのある美しい映像を撮った撮影監督は、キシェロフスキーと長い間コンビを組んだスワヴォミール・イジャックというカメラマン。以前記事にした、同じキシェロフスキーの「殺人に関する短いフィルム」もイジャックが手がけている。同じように光量をフィルターでコントロールしているのだが、「ふたりの〜」ではセピアのあたたかみ、「殺人に〜」では社会を覆い心の奥底まで影を落とすぎらつく陰影を作り上げている。彼は後ほど「Blackhawk Down」も手がけたが、彼の映像表現は昨今よく目にする「銀落とし」の脱色手法にも大きな影響を与えたのではないだろうか

そしてベロニカとベロニクが偶然に出会うシーン。映画は1968年に設定されており、ポーランドの街の広場でも学生運動の嵐が吹き荒れている。騒然とした雰囲気の中で、ベロニカは旅行に来ていたベロニクの姿をバスの中に偶然みとめる。ベロニクは学生運動の混乱をカメラで写すが、ベロニカにはまだ気付かない。このシーンは騒然とした時代の空気をドキュメンタリーのように描き出しながら、その中で生まれるドラマチックな偶然(必然?)の出会いが映し出される。それまでの、深い歴史を背景にした穏やかな流れが、一気に現代社会の峻烈な状況と交叉する鋭いシーンだ。後で写真を現像したベロニクは、その一枚の中に、自分とそっくりな、というより自分そのものの姿が写っているのを見つける。

キシェロフスキーの映画では、偶然のようでそうではない、つながりがないようでつながりのあることが物語とシーンを紡ぎだす。それには映画というメディアの特性であるカメラという視点と被写体との距離をつなぎ止めること、バラバラに見えるかの物語を映像と時間の中で結びつけ、編集し、再構築することが要求される。さらにそれは作り手側だけの問題ではなく、それを見る我々の側にも要求されている。いつも言うように、見るという事、感じるという事、考え、認識し経験へと導いていく事ーー特に映画のように物語性が強い位置を占めるメディアにおいて、その物語性が時に自ら感じ、考えることを妨げる危険をはらむ場合はなおさらだ。

「荒唐無稽のファンタジー」という言いようは、結局のところ傍観者の立場に居続けながらこの映画を俯瞰している精神から来るように思われる。映画を見るという事に限らないが、そこに垣間見えるのは自らと見たもの/対象をつなぎとめるための何かを想起する想像力の欠如だ。ベンヤミン言うところの「静観性」は、言い換えれば提示された物事を受動的に受け止めているだけの自発性の欠如を示している。そしてさらに、「ファンタジー」と言う裏側には、自らの判断基準内という狭義に限定し固定する事で安住する精神、もしくは認識限界を超えたものに対する理解放棄という拒絶が透けて見え、そこに世界との断絶がただ浮かびあがる。

映画を作りたい、見たいと思う気持ちは実はどういった事なのだろうか。映画がエンターテイメントの側面を持つ事は至極当然ではあるけれども、自分の出来上がった世界観や感じ方をなぞり、定まったお決まりの刺激をもたらすだけのものであるならば、それは作るものと見るものの間に自動的で受動的な定型化された関係しか生み出さない。

そこで思い出されるのは、彼の映画を通して、幾度か繰り返されるいくつかのシーンについてだ。特に多く使われるのは、年老いた人物がおぼつかない足取りで街を一人、何かを手に歩いているシーンである。カメラ(あるいは主人公)の視線はこれを外部よりカメラ目線で眺めている。「ふたりのベロニカ」でも、ベロニカが部屋から年老いた女性が大きな荷物を苦労して持ち歩いているを目にするシーンがある。ベロニカと、年老いた女性は見ず知らずの他人同士でしかなく、何の関係もつながりもないままその距離は果てしなく遠いかに見える。ベロニカは窓から手助けすると声はかけるのだが実際には手助けできなかった。これに似たシーンが「トリコロール」の「Rouge」にもあり、(主人公は同じイレーヌ・ジェイコブ)ゴミを苦労してゴミ箱に押し込もうとしている老人を助けるシーンがある。カメラは傍観者としての目線から、一気にその老いた女性に近づき、主人公の心情の視線へと変化して、その距離と溝を埋め、2重の意味でのつながりを生み出す。こうした小さな物語やシーンを編み上げて、ばらばらだったはずのピースはやがて大きなテーマを紡ぎだしていく。あるいは逆に、世界はこうした見えない、偶然のような、小さなピースの集まりだと言った方がいいだろうか。

キシェロフスキーの遺作となった「トリコロール」三部作も上述のように、不思議な縁でふとつながり合う人々の物語だ。文字通り場所や時間を超えて、様々な見えない関係がやがて明らかになり、鮮やかに浮かび上がる。それぞれについてはいずれ書きたいと思うが、「赤/Rouge」の最後には、トリコロールシリーズの主人公達がある因果のもとに偶然勢揃いする。それを映画による「遊び」としてしまうのは簡単だが、この3作品で引退する事を表明したキシェロフスキーの最後の、人間という存在の因果に対する常に変わる事の無かったメッセージであると思われる。救済と喜び、それが自らに芽生えた事に主人公の男は笑顔を取り戻し、他人のために、また自分に涙する。それは、まぎれも無くキシェロフスキー本人の涙だ。常に目を背けることなく世界との結びつきを探し求めながら、最後に至った辞世の句としての無言の穏やかな涙を、静かに受け止めたいと感じた。

追記:トリコロール後、監督復帰を考えていたキシェロフスキーには3つの映画構想があった事が知られている。ダンテの「神曲」を構成する3篇、「天国篇」「地獄篇」「煉獄篇」のうち、「天国篇」は「HEAVEN」として、「Run Lora run」のTom Tykwer/トム・ティクヴァにより映画化された。(これもなかなかの力作)昨年2005年、「地獄篇」が「L’ENFER/HELL」(邦題を調べたところ「美しき運命の傷痕」)として「No Man’s Land」のカンヌ・パルムドール監督Danis Tanovic/ダニス・タノヴィッチにより映画化されている。日本では今春ロードショーとの事。調べているうちに行き着いたのだが、Bunkamura ル・シネマで、「ふたりのベロニカ」のニュープリントによる再上映が3/25日より。そろそろDVDが出るのだろうか。

ワイダやキシェロフスキーのポーランド

去る3月13日は、ポーランドの生み出した映画監督、クシシュトフ・キシェロフスキーが亡くなった日だ。今年でちょうど、10年になる。彼は、ポーランドに生きる人々を通して、ポーランドという国を、文化を、歴史を描き、いつしか全ての人間に共通する生と存在の意味を映画というメディアを通して映し出していった。

ーーポーランドとは、「平坦な土地」という意味であることをいつか聞いた事がある。

ヨーロッパの長い歴史の中で、この小国は幾度もその地図の上から消え去る亡国の運命をたどってきた。文字通り、平で自然の障壁のないこの国は、常に他国による侵略に晒され続け、見えない国境を民族というつながりで保とうとしてきたという。19世紀当時、ポーランドはロシア、プロイセン、オーストリアなどヨーロッパ列強の干渉を受け、再び国家を分断された。事実上ポーランドはヨーロッパの地図上からは消滅し、「ポーランド」という国家としてではなく、ポーランド民族として、言葉や彼らの生み出す文化という無形の姿でしかポーランドは存在し得なくなったことになる。

キシェロフスキーと同じポーランド出身の映画監督、アンジェイ・ワイダは映画「灰とダイヤモンド」の中で、ドイツの敗戦によりナチス支配から解放された日に、ポーランド人達がショパンの「軍隊ポロネーズ」を踊るシーンを描いている。ここにはポーランドの永きにわたる苦しみの歴史と独立や自由への渇望が焼き付けられている気がして強く心を動かされた。

ショパンは1830年、20歳の時ウィーンに演奏旅行に出かけるが、そのわずか一月後に、ワルシャワで歴史上有名な「11月蜂起」が起こり、ポーランドはロシア支配からの独立を求めて戦ったが失敗し、独立の機会を完全に断たれることになる。このニュースを聞いて怒りと悲しみをぶつけるようにかの「革命のエチュード」(Etude No.12 in c minor, Op.10)を書いた逸話はあまりにも有名だが、この事件によりショパンは故郷に戻ることが出来なくなり、39歳で亡くなるまでポーランドの土を踏むことの無かった哀しみと孤独は、彼の生き方とその音楽に強く彩られている。

第一次大戦によるドイツ敗戦とロシア革命によりポーランドは再び独立するが、第二次大戦開戦とともにドイツ、およびソ連に再び侵攻され支配を受ける。ナチス支配のもと、国家としての政府はロンドンに亡命し、再び地図上から消え去ったポーランドの自国文化は厳しく制限され、そうした抑圧のもと、ポーランドの象徴ともいえるショパンのポーランド貴族舞踊であるポロネーズは演奏し、踊ることも許されなかった。また、民族としてのポーランドを消し去ろうと破壊しつくされたその究極がアウシュビッツやマイダネクであり、ロシアによるカティンの森事件(1940年、4000名のポーランド軍将校がカティンの森で殺害された)であり、その他数えきれないほどの傷なのだろう。終戦間近の1944年8月にはワルシャワ市民の蜂起が起こり、63日間の戦いの中で20万人もの人々が命を落とした。戦争前150万人いたワルシャワ人口は、その時15万人にまで減ったという。

正直なところ、こうした歴史の苛烈さを実感する事はとても難しいし、事実は自分の想像力などをはるかに超えたものと思わざるを得ない。こうした映画で描かれた、例えばこの舞踏の場面に凝縮された思いを、出来る限り汲み取ろうとすることぐらいしかできない。それでも、人々によって生み出された文化の持つ力ーーここではショパンの音楽であり、映画というメディアであるわけだがーーは、それを見た我々のそうした微力ではあっても人々に共通する思いを呼び起こすという点では、全ての人間が共感し得る非常に強いものだと思うのだ。ワイダの思うポーランド民族というつながりが再び勝ち取った自由と取り戻した自国の文化の象徴として、長く悲劇的なレジスタンス活動により失われた人々の魂とともに気高いポロネーズを踊る姿が描かれている。それはポーランド民族というものが、イデオロギーに支配された国家という枠組みではなく、人々による文化の共有の上でのつながりとまとまりである事を象徴しているシーンであり、戦後も続くソ連との苦難の道のりを経験しながらも、幾度も立ち上がるポーランドという「連帯」を象徴するものとして映し出されている。

キシェロフスキーにしろワイダにしろ、その後社会主義という国家の枠組みに再び組み入れられたポーランドの姿を、様々な形と物語で描いていく。以前紹介したキシェロフスキーの「殺人に関する短いフィルム」では、一人の若者が国家により歪み、そして国家がその歪みを消し去る様を映し出していた。

しかしその中で、彼らが本当に言いたかった事は、常に一人の人間の存在の意味と、人と人とのつながりの意味を問う事にあるように思う。つながっていないようでつながっている人と人、偶然と思われる出会いに込められた必然、そうして出会う事でつながり行く人間という存在。その生み出すイデオロギーや文化、国家、民族という意識。どちらが先にあり、どちらが主導するという議論ではなく、最後に見据えられるのは常に人という存在そのものの描き出す様々な姿であり物語であるという事ではないだろうか。その背景としてのポーランド、そしてヨーロッパというまとまりを、映画というメディアを通して彼らは記録し続けたと言えるように思う。

キシェロフスキーについてもっと書きたかったのだが、それは次回に譲る。このエントリーから読み始めた人には、以前書いた建築家ダニエル・リベスキンドによるベルリン・ユダヤ博物館についてのエントリーとあわせて読んでみていただきたい。

The Sound of Silence

“Hello darkness, my old friend,

I’ve come to talk with you again,

Because a vision softly creeping,

Left its seeds while I was sleeping,

And the vision that was planted in my brain

Still remains

Within the sound of silence.”

“In restless dreams I walked alone

Narrow streets of cobblestone,

’Neath the halo of a street lamp,

I turned my collar to the cold and damp

When my eyes were stabbed by the flash of a neon light

That split the night

And touched the sound of silence.”

“And in the naked light I saw

Ten thousand people, maybe more

People talking without speaking,

People hearing without listening,

People writing songs that voices never share

And no one dared

Disturb the sound of silence.”

“Fools” said I, “You do not know

Silence like a cancer grows.

Hear my words that I might teach you,

Take my arms that I might reach you.”

But my words like silent raindrops fell,

And echoed

In the wells of silence.”

“And the people bowed and prayed

To the neon god they made.

And the sign flashed out its warning,

In the words that it was forming.

And the signs said, the words of the prophets

are written on the subway walls

And tenement halls.

And whisper’d in the sounds of silence.”

暗闇よ今日は、僕の旧き友人よ

また君と話すようになってしまった

それはあの幻が 静かに忍び寄ってきて

僕の眠る間に その種を残していったから

心に植え付けられたその幻は

沈黙の音の中に まだ残っている

ざわつく夢の中で 僕は一人歩いていた

街灯の明かりに沈む 狭い石畳の道を

冷たく湿気った風に 僕は襟を立てる

まばゆいネオンの光が 僕の目を刺した時

それは夜を引き裂いて

沈黙の音に触れたんだ

裸の光の中で僕は見た

幾千人の人、たぶんもっとだろう

みんな語りかけることなくしゃべり

耳をかすことなく聞いている

伝わることのない歌を書きながら

それでも誰一人、沈黙の音を破ろうとはしない

「馬鹿者たちよ」僕は言う

「沈黙が癌のように 広がっていくのを知らないのか

聞いてほしい、何かを諭す僕の言葉を

手を取って、君に差し伸べるこの腕を!」

けれど音もなく降る雨粒のように

僕の言葉は沈黙の井戸の中でこだますだけ

そして自ら創ったネオンの神に

人は頭を垂れ 祈りをささげる

するとネオンは警句を発した

きらめく光が織りなす言葉

その啓示はこう言っていた

「地下鉄の壁にも 安アパートの廊下にも

預言者の言葉は記されている」

そしてあの沈黙の音の中で

それは何かをささやいた

Simon & Garfunkel, “The Sound of Silence.”

追記:この歌詞をのせた理由は、その歌詞のSFライクな点による。写真もそれをふまえると、感傷的ではなく異次元への扉(笑)に見えてきませんか。

都市という寓話ージャンクスペース

最近のSANAAつながりを受ける形で、コールハースの”ジャンクスペース”についての一文から、一部を取り出して紹介しようと思う。

コールハースの持つ元脚本家としての<シナリオ構築=自らの方向付け/オリエンテーション>というプロデューサーとしての顔と、建築家としての<興味=創造プロセス>は、密接に絡み合いながらも実は互いを牽制しあう部分を多分に持つ。<シナリオライター>となることで都市の物語性を紡ぎだし、<プロデューサー>として都市の ’抵抗勢力’ と対峙する責任を負い、(あるいは自ら架空の’ビッグ・ブラザー’として君臨し)<建築家>として物語や好奇心を形にする喜びを味わう(振りをする)ーー自ら演じ批判しあうステージセットを作り出し、そうしたぎりぎりのせめぎ合いの中から現在の建築状況(もちろん自らの生み出して来た物語、建築を含め)を寓話化し、わかりやすい形に翻訳することで、より大きな文化的、社会的広がりの中で都市を、建築を批評する。

それ故にコールハースの描く非常にアレゴリカルな(「恋しさ余って憎さ百倍」といえば言い過ぎだろうか、批評的礼賛や賞賛といった所か)都市像は、「大文字の建築」を離れた広がりの中に、ポップアート的軽さと近寄りやすさとわかりやすさを持って現れてくる。また彼の生み出す建築はそうした背景を通過した所に生み出されながらも、大文字建築に対するストレートな「建築」解のみならず、立ち位置の異なる、より社会的/文化的な側面からの批判的立場を自らの創造プロセスに繰り入れることで利用し、また作品のプレゼンテーションの観客層と受容層を拡げる(それは「広告」でもあることを彼は意図しながら)ためにもそうした立場を利用する。

それは、表面的には当初モダニズムが採ろうとして大々的に表明した輝くようなプロパガンダに組み入れられていた方法論だ。しかしそうしてモダニズムが提示した楽観的なユートピア像と、それに対する汚れなき信奉をもはやストレートに受け入れることのできない我々現代人にとっては、その方法論を、過去への憧憬とアレゴリーの入り交じった、非常に複雑な感情を抱いたまま、批判的に用いざるを得ない立場にいる。「遅れてきた」客人としての現代人たるコールハースは、そうして3つの顔を駆使しながら、ポップでわかりやすい都市像の裏に、ひりひりするような乾いた辛辣な批評を忍ばせる。

以前妹島和世(西沢)が語ったところによると、影響を受けた建築家としてコールハースをまず挙げていた。90年代で最も衝撃的な建築としてあげた例は、コールハースのパリ国立図書館コンペ案やパリ郊外のラ・ヴィレット公園コンペ案だったように記憶する。これらのコンペ案についてはいつか触れるとして、その建築的な提案と、それを提示するシナリオは、ドローイングやモデルのプレゼンテーションによって圧倒的強さを持っていた。その後の妹島の建築言語とそのプレゼンテーションの端々に、確かにコールハースの影響が見られることは確かだ。

上述のとおり、コールハースの建築が圧倒的に強くかつ面白いのは、彼の描くシナリオがまずあり、あくまでその伏線としての建築物が(またはその逆の)実現される点にある。

しかし、SANAAにおいて、コールハースのアレゴリカルで乾いたユーモアを持つ都市像と批評的見地は、ポップで軽さをもつ部分にのみ強くスポットが当てられ、それを用いたスマートな都市像に読み替えられていく。彼が寓話的に用いた、意図された批評的建築言語の持つ大きな文化/社会的広がりではなく、コールハースのプロダクトのごく一部である実現された建物とその建築言語が、<ポップ>という”寓話的ー批評的軽さ”の概念からニヒリズムや寓話性を消し去った先にある、<シンプル><軽さ>というような流用しやすい感覚とイメージに収束されてしまうのだ。皮肉にも、そこから始まる都市イメージと建築は洗練の度合いを増し、肉体的/感覚的軽さを体現する<もの/プロダクト>としての完成度を高めていく。そうした感覚的な軽さやその先にある洗練は、書院造りから数寄屋へと日本伝統建築が興味を移していった様にまさに酷似している。そうして別種の’潤い’を持ったプロダクト達は、<ポップ>の持つ受け入れやすさの側面とともに増殖しながら、それを求める乾いた社会に吸収され、満ちてゆく。

コールハースは、すでにそれを見越している。彼の寄稿した「Junkspace」という一文から、ある部分を抜粋してみよう。

”Death can be caused by surfeit or shortage of sterility; both conditions happen in Junkspace. (often at the same time) Minimum is the ultimate ornament, the most self-righteous crime, the contemporary Baroque. It does not signify beauty, but guilt. Its demonstrative earnestness drives whole cultures into the welcoming arms of camp and kitsch. Seemingly a relief from constant sensorial onslaught, minimum is maximum in drag, a stealth repression of luxury: the stricter the lines, the more irreesistible the seductions. Its role is not to approximate the sublime, but to minimize the shame of sonsumption, drain embarrassment, to lower the higher. Minimum now exists in a state of parastic co-dependency with overdose: to have and not to have, to own and to crave, finally collapsed in a single emotion.

Junkspace is like a womb hat organizes he transition of endless quantities of the Real–stone, trees, goods, daylight, people–into the virtual”

「’死’は殺菌のし過ぎでも不十分でも起こりえる。いずれの状況も(たいがい同時に)ジャンクスペースでは起こる。ミニマムとは、究極の装飾、はなはだ独善的な犯罪、現代版バロックである。それは美の現れではなく、罪悪感の現れだ。そのおおまじめな態度は、全ての文化を、その到来を待ち受けるキャンプ(俗物趣味)やキッチュにおとしめる。感覚をなぶられ続けることからも、ようやく解放されると思いきや、ミニマムは最大<マキシマム>の足かせとなり、密かに贅沢を抑圧する。線は一段と細緻に、魅力はさらに狂おしく。その役割は崇高美に近づけることではなく、消費のやましさを軽減し、不都合なことを水に流し、レヴェルを落とすことである。ミニマムは今や、過剰投与に寄生、依存する形で存在する。要するに、持つことも持たざることも、所有することも要求することも、結局は同じ感情に陥る。ジャンクスペースという名の子宮では、無数のリアルなものーー石ころ、樹木、商品、日光、人々ーーが、ヴァーチュアルなものに変異し始める」

(OMA@work.a+uより抜粋)

インターラクティブ・グラフィカル・インターフェイス

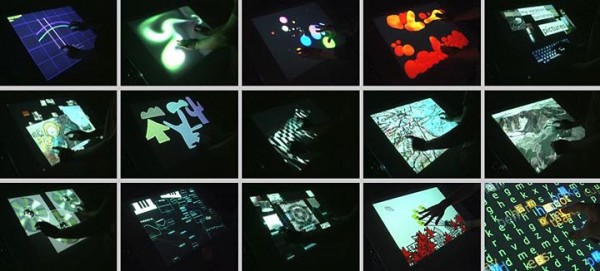

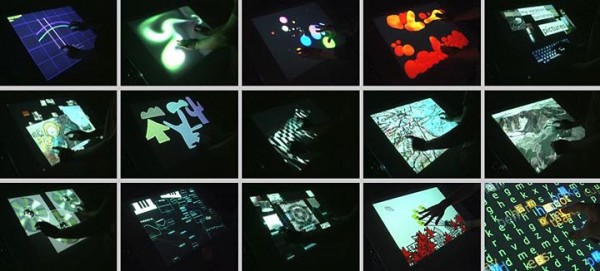

先日Kathyさんのブログで紹介されているあるリサーチ・スタディのページに、インターラクティブ・インターフェイスのプロジェクトをデモするビデオクリップがある。これは感動的だ。ぜひ、このビデオクリップは見てほしい。

最近Apple Computerがタッチスクリーン式のコンピューターインターフェイスに関する特許をとったことが明るみに出て、ちまたでは次期Video iPodに装備されてiPodをタッチスクリーンで操作するようになるのではないか、あるいはPDAのPalm社を買収し、PDAの機能を搭載するのではともっぱら評判だ。

これと直接関係があるかは定かでないが、このニューヨーク大学の研究室ではスクリーンに映し出される映像や写真、あるいはプログラムや何らかの機器のグラフィカルな表示や操作インターフェイスに直接手で触れ、全ての指の動きを駆使して様々な操作を可能にするグラフィカル・インターラクティブ・インターフェイスの研究を行っている。

ディスプレイに触れることでシステムをナビゲートする方法は、銀行のATMなど現在かなりおなじみのものだ。しかし、パソコンのようにいくつもの汎用ソフトを扱う上ではまだ標準的でなく、そのため我々はまだかなり限られたインターフェイスを介して操作する。今やキーボードやマウス、トラックボール、もしくはタブレット、スタイラスなど、いろいろな操作デバイスが存在するが、革新的だった”マウス”の登場以来、そうした新しい操作デバイスは基本的にマウスの欠点を補うというものが大半で、デバイスそのものがパソコンそのものの操作体系を革新するようなことには至っていない。

今やおなじみのマウスも、Apple社がマウス操作を基本にしたオペレーティング・システムを一般化したことにより広まっていったが、それはマウスというデバイスが、オペレーティング・システムを介して直感的に、緊密に連携してパソコンの操作を可能にするインターフェイスとしてのわかりやすさ、簡潔さ、エレガンスがあったからだ。

それでも今日、汎用化したコンピューターは利用目的と方法が複雑になったために、しだいに直感的なインターフェイスではなくなってきているといえるかもしれない。まず、マウスを操作しても、あまり楽しくはなくなった。Appleのコンピューターに初めて触れたときの、あの楽しさ、ワクワク感は、残念ながらあまり感じられない気がする。(あれはOS 7だった)

今やパソコンで出来ることがあまりにも高度化し、実際に高度なデジタル情報を扱っているという感覚を持ちづらくなっている。先日のゲルハルト・リヒターに関してのエントリで「4096の色彩」という作品についてわずかながら書いてみたが、色彩という我々が持つ感覚について、逆にデジタルという概念(ここでは8ビットの色情報)が持ち込まれることによって、我々は色という概念に対して、また「見る」という行為について認識を深める機会を再び得たといえる。このプロジェクトの興味深い点は、デジタル情報というものの可視化についての再定義を行いながら、それを認識し、利用することの意味と可能性を追求している所だ。そしてさらに我々の体の一部を使い、ごく普通にジェスチャーとして日常用いる手の動作を直接、操作として反映できるインターフェイスであることで、直感的で、誰もが使え、楽しく、わかりやすいものになっている。

ぜひとも、実用化してほしい!(使ってみたい。。。)

続・森山邸〜SANAA 西沢立衛による集合住宅

先日の伊東豊雄講演会の感想では、彼が感じているらしい西沢立衛による「森山邸」に対する何らかの距離感について、自分が感じている所と重ねて話を展開したために、少し感情的になりほとんど「森山邸」に対する批判と疑問に終始してしまった。ただ話を伊東の語った「感覚」と「社会性」にほぼ限定したために、建築的な解釈はごくわずかにとどまっている。勢いに任せて、今回はその角度からの検証もしてみたい。

まずはリンク先「森山邸」でプランや、QuickTime VRによる360° viewで雰囲気をつかんでいただければわかりやすいかと思う。

森山邸の存在させるための操作として、周辺住宅地における図と地の関係を用地内において断つための常套手段ーー白紙化、いわゆる<タブラ・ラサ>が行われる。そんな命名は別にどうでもいいことのように思われるが、この行為の持つ重要性とここから始まる用地の特異化の始点としての意義を留めるために、あえて一般的な呼び名を呼び起こしておく。なぜならば<タブラ・ラサ>とは建築家にとって、諸刃の剣ともいえる呪文だからだ。<建築><タブラ・ラサ>といった抽象化の文言によって、周囲との圧倒的齟齬をも白紙化し、その存在理由を肯定できる。

まず、2次元のグリッドが用地に重ねられ、その特異性によって周辺との切断と領域化<territorialisation>がなされる。この時点で用地は自らの操作対象としての領域に近付けられ、あるいは同化する。これを建築家は抽象化と呼ぶことが多いようだ。西沢やSANAAのプロジェクトにおいてこの行為が大前提となることは、彼らがプランに固執することを見れば明らかだ。

これは重要なポイントだ。その行為は建築/建築家にとって、非常に大きな責任を伴うものであることは、最低限認識されねばならないからだ。異化し、特異な異空間を結果的に現出させることの、宣言でもあり引責の責務を負うことの自覚なしに、用地の操作領域化がなされることはできないのだから。しかし彼の説明には、そうすることの動機が見当たらない。完成後の至極一般解的で ”一見素朴と見える” 利用イメージを語る中に、この最も強烈な操作を始点とし、建築を発動させていることはまったく見えてこないし、抜け落ちている。

ーーー 一時そのことは脇におこう。

集合住宅ということで、高さ状況が個別住宅よりも強く意識される。数階層に重ねる必要があるためだ。よってこの時同時に、SANAAの作品では要素の薄い高さ軸への注意が必要となり、敷地に対する3次元のデカルト空間もが想起されることになる。もし西沢が周辺環境に言及するのであれば、このデカルト・グリッドのマトリクスが、周辺環境を参照し、建造物やボイドのスケールやボリュームを規定するよう定義した、というのが彼の論点なのだろう。2次元と3次元のグリッドによる領域の規定から、そうしたネガティブとポジティブのボリューム化が特異空間化された中で成されていく。実際の所、あまり周辺環境との連関性は見受けられない。それは、住宅設計のプレゼンテーション全体からも明らかだ。建築は、特異なものであるという前提がどこかにある。

SANAA, 金沢21世紀美術館. プロジェクト生成プロセスに関して言えば、同じSANAAの「金沢21世紀美術館」と森山邸は非常に似ている。金沢が周辺と緑地によるバッファーゾーンと、丸い平屋根と局面ガラスによる薄い皮膜/スキンを持って周囲との緩やかなつながりや切断を現象化しているのに対し、森山邸はそれらが取り払われているプロダクトと見ることができる。「金沢」では美術館というパブリックなプログラムの関係上、都市あるいは自然という環境からの移行/逸脱が求められるためそうした手続きをとっているが、森山邸の場合、「住宅区」の「一角」がこの作品の成立のために「更地化」された時点で、「金沢」では要求されたそうした’手続き’としてのバッファーやさらなる保護皮膜(プログラムの高さを規定する丸い”落とし蓋”屋根や、周辺環境とのつながりを可視化する曲面の透明ガラス)を持ち込む必要性がなくなっているーーと西沢は見なしたのだろうか

住宅としてのプログラムを挿入するにあたり、西沢は新たな生活形態や生活プログラムによる住宅の変容については感覚的言及以上のことはしていないので、ごく一般的な住居プログラムを想定し、主に2次元グリッド上による領域内でのプログラムの分散によってボリュームのマスを決定し、その決定をもってボイドのボリュームが自動的に規定されているように思われる。その2次元領域における再領域化は、この住宅というプロジェクトに固有のプログラミングではあるとしても、そのコンセプトと成立プロセスは他の(公共建築を含めた)プロジェクトと大きく異なるものではない。またそうすることで、ボリュームとその境界たる建築の肉体部分がスキンあるいは膜という西沢の求める概念に落とし込むことができる。

そして個々のプログラムーー独立した居室、または共有のバスルーム、そうした個別化された一般的プログラムが、生成されたボリュームに挿入されていく。もちろんこれまでのプロセスで各ボリュームは各プログラムにある程度沿って生成されてきてはいるだろうし、またこの時点で、ボリュームの調整操作、またはボイドの調整操作が行われているかもしれない。形態に関しては操作がないというより、ボリュームそのものが形態であるという割り切りがあるようだ。たぶんここまでの一連の行為ーーボリュームの分散による、個別のプログラムの結果的な分散ーーに、その手法を選択する上での主張や意識的なものがないために、このプロジェクトは様々な論点が宙づりにされたまま残されている。その帰結すら、意図するものではないのかもしれないが、それがためにこの「住宅」は今までにないものという感覚ーー違和感や距離感という曖昧さの感覚ーーとともに感じられるのだろう。

そして、ボリューム内の個々のプログラムが、3次元デカルト・グリッド内におけるボイドに対して関係性を明らかにする操作として、ボリュームに開口部がもうけられる。居住空間の快適さ、周辺環境との兼ね合いなどという理由を基にした開口部ではないことは明白だ。開口部のリテラルな透明部は、内部空間とその機能性を映し出すファサードとしてのフェノメナルな透明性とは重なり合わない。シーンとしての、言い換えればカタログ的なモダンライフスタイルをフレーム/額装化し、ガラス平面に投影するメディアとなることで、こうした開口部の透明性は非常にフェノメナルな現代社会的な透明性をも獲得し得るわけだが、ここではそのプロセスが意図された行為/都市的戦略としてではなく、結果的に生成されたボイドとボリューム+プログラムとの相関関係を示すものとしてその境界<スキン>の上に立ち現れてきたものだと考えられる。それは、この(あるいは彼らの他の)プロジェクトにおいては、ボイドがボリュームに従属的な存在ではないことーースキンによって内包された空間、また一般的プログラムとしての生活空間というボリュームの実存的存在と、その実存を受け止めるバッファーとしてのボイドが対極的な関係にはないこと、またそこに主従の、あるいはプライベート/パブリックといった従来的なネガティブ/ポジティブ、もしくはパブリック/プライベートの関係を結ぶものではないことーーからも説明される。

この特異な領域内で、視線はついにボイドのリテラルな透明性をも、またリテラル+フェノメナルな透明性を両立させるガラス平面をも透過することなく、この領域内にとどまり続ける。伊東が語った、「人が建物の影やガラス開口にすっと現れ、すっと消える」かのような感覚は、そうした自らの視線の浮遊し続ける感覚と、また意図せずフレーム化され続ける(それゆえ逆にステレオティピカルな)都市居住者とその生活シーンの自動生成/再生から来る感覚と言えるかもしれない。<生の声は、聞こえない>

SANAAによる別の住宅作品<梅林の家>。ホワイトキューブと電信柱/電線が映るとなぜか非常に日本の都市風景らしく感じられる「ようになってきた」。(皮肉ではなく) どこか乾いた感覚と、白くテロんとした外観にも関わらず、主張しない、故に肩肘の張らない ”薄さ” が感じられるのは確かであり、また実際施工方法でも鉄板を壁面に用い薄さを追求している。その感覚はどちらかといえば空間的なものから来るのではなく、最近目にする機会の増えた日本の「郊外」の写真イメージーー色のサチュレーションが落とされ彩度の抜けていく、強い印象がすみずみまで廃された写真ーーを見たときの、感覚が茫洋と広がっていく日本の「90年代以降」都市独特の感覚を呼び起こすイメージから来るのかもしれない。その上で、「白い」のではなく、「脱色」されたようなこうしたホワイトキューブは、格好の被写体であるのだろう

西沢による「鎌倉の家」

西沢による「鎌倉の家」

<朝日新聞山形ビル>上の住宅作品とよく似たオフィスビル。同じビルを別の角度から見たのかと錯覚する。プログラムやボリュームはもちろん異なるとしても、それを包み込むスキンは同じコンセプトのもとに作られている

こうした建築物とプログラムの生成プロセスを、都市的であると言えば、現在の社会背景が産み出した精神構造的に見てもそうであろう。冒頭で述べた、社会的/物理的軽さは、人的存在の軽さという所にいやがおうにもたどり着くし、また実際、そうした帰結を追求も否定をもしないことによって、結果的に社会的/物理的軽さ追求の肯定をしていることになる。それを、現在社会状況の反映だということもできるし、モダニズム的主張に対する(結果的な)アンチテーゼともいえる。

言ってしまうと、建築言語や観念的な見方をとれば、森山邸は非常に簡潔だ。プログラム性とその社会的な意味合いがはっきりされていないだけのことだ。そしてその完成物については、解釈をしやすい、しずらいうんぬんというより、その解釈ということに西沢はさして必要性や重きをおいていない。抽象性を抽象性とすら語らずに、それをあるがままポンと現出させる。させる、というより「している」。だからこの時、それが意識的な決定なのか、自動的な生成なのかと問われたならば、後者であると答えざるを得ない。(抽象を抽象であると語る意思表示があれば、それは建築にマニフェストとしての役割を与え、社会的存在として肯定も批判も受ける対象となるのだから)社会的存在の軽さ、そして物理的存在の軽さを求めて来たポスト・ポストモダン日本建築は、ある意味、その両方を極めた形でこの森山邸に行き着いた。

しかし、現在の都市において、我々はすでに数々の新しいマトリクスを持ち始めている。わかりやすい例として、インターネット、携帯のもたらす物理的空間性を超えた人と人、人と物の関係性が、そこに新たな距離の概念ーー物理的存在と内的存在のずれと揺らぎという概念をもたらしていることは、すでに長い間議論されてきた。それは、軽さといった従来型の対比/対置的な存在定義とは根本的に異なった、相対的で可変的な存在規定の手法となり得るものではないのだろうか。

あるいは、東京という都市が、もともと西洋的な歴史的都市とその近代化過程におけるグリッドのような強固なマトリクスが存在しない中成長してきた点をふまえれば、デカルト空間の固定的なマトリクスに依拠した都市住宅の創成プロセスは、それ自体特異なプロセスを要することになろう。何か新たなマトリクス、あるいは環境や状況に揺らぎ、変容していくマトリクス/グリッドのシステムが、必要とされているのではないか。

<リキッド・アーキテクチャー。流動性を持った、変容の可能性とプロセスを同時に内包した、建築という行為> そのようなものが、都市において、あるいはそうした特定の領域を超えた所で、求められる時が来るかもしれない。

ギャラリー・間「21世紀の住宅論」伊東豊雄 講演会

赤坂御所前の草月流(勅使河原本家)草月会館にて、ギャラリー・間20周年の節目にギャラリー・間「21世紀の住宅論」と題した4回にわたる講演会シリーズが催された。

(第一回 磯崎新 第2回 安藤忠雄 第3回 藤森照信 そして第4回の伊東豊雄)

残念ながらこの講演シリーズを知ったのは第4回講演会の2日前で、外してはならない磯崎新の講演を逃してしまい最後の伊東豊雄の講演しか拝聴することができなかったのだけれど、この講演の間中、磯崎が講演タイトルとした「住宅は建築か」という問いが頭から離れず、なにかモヤモヤとした不満を感じながら講演を聞いていた。

伊東は講演を、SANAAの西沢立衛の最近の住宅作品「森山邸」の紹介で始めた。実はこの住宅に関しては、そこにすむ一人の女性(妹島和世事務所の元所員とのこと)に伊東がインタビューし、そのビデオを流す事によって講演を締めくくる事にもなるのだが、この作品を取り上げたことに、この「住宅」というものに関する講演のテーマと、さらに伊東の「住宅設計」に対するある種の距離感が感じられるのでそれについて考えてみたい。

……………………………………..

講演自体の流れは、基本的に伊東本人の住宅作品を紹介するもので、個人的にはそのパーソナルな扱い方に伊東らしさを感じた。特に彼の最初の作品である「中野本町の家」には特別の感情と思い入れが感じられる。

「中野本町の家」は、夫を病気で若くに亡くしたという伊東の姉とその2人の小さな娘の為に設計した1976年の作品だが、そこに込められた、「都市」と「そこに住まう家族」との関係を見いだそうとする伊東の取り組みは、外壁のようなU字のボリュームが周辺には開口を持たず内に閉じながら、U字によって取り込まれた中庭の空間には解放され、空へと開くという、小さな家族が都会に暮らすための小さな意思表示と、そのナイーブさを同時に体現したような姿にあらわれている。もちろん、コンセプト/モチーフとして始まった「コの字ーU字」が、デザインを主導しながらしだいに背景にある「物語性」を離れて、「建築」という独立した別のステージで成立していく側面をも伊東は経験した。そうして完成した「都市住宅」と「住人」の間に新たに生まれていった距離感が、実際に住まう者にとって次第に違和感や苦痛となっていった事が、家族の証言によって明らかにもされ、20年の歴史の後に解体されていった。

「中野本町の家」後藤暢子/幸子/文子著

その様は、人と人との関係、また住宅に人の住まうことの、実は濃く、時にはドロドロとした姿を表してもいる。

そうしたパーソナルな都市への視線、また身内という近い人との関係の中から生まれた自身初期の作品の紹介の前に、伊東が西沢の「森山邸」を引き合いに出した理由には、この森山邸に垣間見えるそうした距離感への問題を感覚的に捉えているからなのではないかと思われる。

西沢による森山邸は、閑静なごく標準的な都市近郊の住宅街にある。その中に白く直線的なボリュームの箱がいくつか建ち並び、ある意味それだけで現状の周辺環境とは異質なものとなっている。(乱暴な言い方をすれば、金沢21世紀美術館の外周のガラス壁と蓋となっている天蓋を取り払い、周囲の芝生のクッション空間が存在しない状況)視線や動線はこの敷地内をコントロールされた範囲内で通り抜けることは出来るようになっていて、それによって区切られた小さなモジュールのような箱がそれぞれの機能を持ち、(共同浴室とか)また6人の住人が生活できる単位となって集合住宅の形をとっている。

ここでポイントとなるのは、この白い壁が実は鉄板であり、実際には厚みが薄く、また鉄板の外壁というコンセプトとその平面性が視覚的、感覚的にも薄い皮膜/スキンとしての認識を与える、という点ではないかと思うのだ。加えて、白い平面的な壁には大きなガラス開口がとられていて、透明なガラスを通して内部が見えている。垣間見えるというレベルではなく、開けっぴろげにマル見えと言っても良い。

–伊東は現代の都市生活が新たな形をとり始めたことが「目に見える形」として現れ始めたのが、「サランラップの透明フィルムに包まれたコンビニ野菜」からではないかと語った。都市生活者にとって、野菜とは畑で穫れる土のついた自然の姿の野菜ではなく、きれいに洗浄され、規格に沿った大きさと形に選別され、そして透明なフィルムにくるまれパッケージされたものを指すようになった。サランラップにくるまれる事で都市的プロダクトとなり、その存在は違った価値を持つようになる。

この時、この透明なフィルムは、その透過性によって中にくるまれた野菜の姿を目に見えるようにし、またその薄さによって野菜という「物」と消費者との物理的な距離を限りなく近づけるかのようだ。しかし、その透明フィルムを通して見える「物=野菜」は、もはや以前の野菜からは違った別種の価値を持ち、それによって消費者と物=野菜の距離は異なった物に変化した。透明フィルムは、その物理的な特性とは逆に、人と物との関係が変化し、距離を持ったことを示す、ある種のメディア、あるいは境界といったものではないかと、伊東は述べようとしていると思われた。

西沢による森山邸の「薄さ」と「透明」というコンセプトは、西沢によれば物理的にも感覚的にも周辺環境への距離感をなくすため、またコミュニティ/共同体を潤滑する近さを生み出すためと説明されている。しかし、私にとってこの建物の実態は、実はあのコンビニ野菜をくるむ「サランラップ」のように薄く透明でありながら、何か絶対的な境界を生み出す膜/スキンのように感じられてならないのだ。伊東はここを訪れた時、「人が建物の影やガラス開口にすっと現れ、すっと消える」感じがしたと語った。大きく透明なガラス開口からまるで開けっぴろげに見えるかのような生活風景は、この透明な薄い膜を通り抜けようとはせず、また実態としての生活の存在を主張表明しようとせずに、何かカタログ的なピクチャレスクのシーンと型を映すかのように、距離をとって、内に閉じている。そしてそのような曖昧さは結果としてでなく、シンセティックな自動生成のように、前提も帰結もないところにただ現出している。そうした光景が、現代的な若い世代の人間関係のあり方や方法に即しているのではないか、またコミュニティや共同生活体の姿が変化したのだ、とは言っても、その姿に従来の素朴で純粋なコミュニティの姿を延長線上に見ようとし、重ね合わせようとする西沢の(あるいはその他建築家ーー講演を訪れていた、展覧会の監修を務めた建築家千葉学は森山邸にコミュニティの新たな形と可能性を見る、と西沢を強く(?)肯定していた)住宅論は、こじつけられた、あまりにもナイーブで閉じた世界観と感じる。「自分はここには住めない」と伊東は述べ、それを「多分世代的な差なのだろう」と語ったが、その感覚は実は多くの、若い世代をも含めた一般人の感覚ではないかと考えられないか。

インタビューに答える若い女性はくったくなくしゃべり、笑い、そして彼女の部屋は本や雑貨などで埋められ、生活感がぷんぷんする空間に変貌していた。それは、エネルギーだ。内に閉じるようなものではない。伊東は、「彼女の声が外まで聞こえてくる住宅」を求めたいと語った。開いた空間。それはそんなに簡単なものではない。安易に語りすぎることを、伊東は直感的に感じているのではないだろうか。

西沢、あるいは妹島の建築は、そうしたエネルギーを否定はせずとも想定していない。結果としてそれを受容できる空間になったとしても、都市と人のエネルギーを翻訳し、周辺環境に透過し、または隠蔽するという、建築の肉体存在を介在して都市と人との、人と空間との関係性を反映する建築という考えを、始めから欠落させている。(結果として出来上がったSANAAプロダクトとしての建物のいくつかが、そう機能することはあっても)それは意図的なものか?(というより、本当に、ポーンと、「ない」のだ)もしそうならコミュニティを、周辺環境との調和を口にする事に矛盾があると言えないか? 彼らが求めるものが、結果として膜と境界で空間と人を閉じ、均質化の彼方に生活イメージを薄め、生を主張するエネルギーを剥奪していくアーティフィシャルな装置であるならば、それは東京という複雑な都市空間において、その帰結として、自閉した、異質の、さらに言えば「異物」の空間、そしてそれを表象するマテリアルとなっていく。成立段階とそのプロセスにおいていかに中性化/中立化を求めようとも、内向化していることをいかに表層的な透明性で被い打ち消そうとしているとしても、猥雑な都市空間に異物を挿入する事はそれ自体ある種の暴力であることを認める責任を持たねばならない。建築は、本質的にそうした暴力性を持っている。ポストモダン建築にはそれを自ら認めていた潔さが、少なくともあった。それが宙づりにされたままの、無邪気という無責任さ。

森山邸がモダニズムの言語を用いてそのユートピア的イメージをもオプティミスティックに語りながら、今、現在の東京に投げ込まれることの意味が、この昨今のプロダクト的建築ブームの中、もっと問われなければならない。至高の閉じられた空間、薄い皮膜の中にひっそりと身を置く場所などにはなり得ぬということーー東京という街は、そんな白く、無機質で、ミニマルだと主張するものさえ数えきれないほどに飲み込み、それを浸食し、変容し、並列化し、あるいは自らの増殖のプログラムとしていった。そんな牙を剥く強大な力ーー「ジャンクスペース」を作り出していった責任を、都市建築はらんでいるということ、そのなかで建築をするということの意味を、問わなければならない。<住宅には人が住むのだ–それはそんなに単純なことなのか?>

伊東本人は、あまり住宅を手がけて来てはいない。そして最近の公団とのプロジェクト(公団がCODANなどと横文字化してプロジェクトを有名建築家数人に依頼し、共同住宅を建ち上げた)を通じて、住宅、とくに共同住宅のストーリーと未来図を描く事の難しさと向き合うことになったと述べ、今後こうしたプロジェクトに距離を置くことを示唆していた。伊東の云わんとした「住宅論」ーーまた磯崎が掲げた「住宅は建築か」という問いは、建築という大文字のプロセスの中に、人、そして生活といったものを本当の意味で埋め込んでいく難しさを問うているのではないかと思われる。都市の姿を、そしてそこに生きる人々の姿と生活を住宅という形に反映する事が建築の目的なのか?それとも、そうする事が今までの都市をいびつに歪め、ジャンクスペースを増殖させて来たのか?あるいは、都市本来のエネルギーはそもそもジャンクスペースを生み出すものであり、その中にそれを超越したかのように透明な建築を埋め込む事の逆に破壊的な意味をこそ、本来都市建築は問うのではないのか?

伊東が感覚に捉えている住宅(と住宅論)に対する「違和感」(本人は、「新しいものが出てくる<可能性>かもしれない」と和らげたが)の出所を考えるにつれ、「住宅論」をストレートに語る時代では、もはやないと感じざるをえない。

追悼 ナム・ジュン・パイク

先々日、ナム・ジュン・パイクの訃報が伝えられた。

不定形の過去、現在を、溢れ続ける映像に撃ち付け、茫洋とした時の中に、協和と不協和の鐘を鳴らし続けた。プリペアードな仕掛けの中に、偶発性の波動を起こし続けた。

映像ービデオー記録ー再生ー調和ー不協和ー覚醒ー記憶。膨張し強大化する外部記録の大洋を前に、岸辺に立つ一個の目は無限に切り刻まれた断片を拾い続けた。我々は、記録の波を浴び続ける。それを受け止め、透過し、時に反射し、時に発信することは悲しくも難しい。しかしその事を知る彼の中で、いつしかそれらは溢れ出る記憶となって、映像の波がビデオモニターを蘇生させ、覚醒させていった。それを紡ぎだすメディアとしての肉体は電気と電子の渦の中に消滅していくとしても、残された映像ー音はきらめき続けた。今やどこにでも現出するメディアの虚空間。一瞬のきらめきの後に口を開くその空虚な広がりを、彼は暴き続けたのだろうか。

大学の卒業式の日、彼が突然式に現れた。

脳梗塞で体の不自由になった彼は、式場となっていた聖堂の祭壇脇から車いすに乗りゆっくりと姿を見せ、名誉教授の称号を授与された。卒業生達の熱狂する渦のなかで、彼は無言のままわずかに手を挙げたかのように見えた。

その光景が、鮮烈によみがえってくる。

ゲルハルト・リヒター展〜見るという行為

ゲルハルト・リヒター。20世紀現代アート最後の巨人。

「デュシャン以来、作られるものはレディメイドだけである。たとえ自分が作ったとしても・・・」

近代、そして現代アートの激動の波動を受け止め、それでもなお現代アートを生み出し続ける絶望。そして強度。

絵画が、現代アートが「なにものか」の具象化への意志とするならば、20世紀を経験した我々に残された具象化すべきものは何か。決定不能性の彼方に見える思考停止への予感と恐れ。安定への決して辿り着くことのない絶望的な歩み。そうして20世紀の回帰した絶対零度の原野、それでもなお、そうして冷たく凍りつく原野を、覚醒を待つ記憶と跳躍の意志の充溢した原初の海に還元しようと立つ孤独と、かすかな希望。

「ーデュシャンによって、絵画は死んだ」。その一言に込められた、過去への憧憬、現在という意識、未来への跳躍を待つ意志の、自己による、自己のための静かな認識。その静けさの中から見える、揺らぎ振幅する時の流動性を頼りに、自らと、自らを超えた広がりの中からすくいとられ昇華されていく意識と記憶。果てしない知覚の渦の中をさまよいつつ、覚醒していく意思と認識の跳躍が積み重なり現前してゆくプロセスとしての行為は、すべては必然であり、それ故に、すべては決定されることなく、揺らぎ、振幅する事象となって漂い続けることを受け止める媒体としての自己を緩やかに浮かび上がらせる。彼は事象を反射する鏡であり、また透過するガラスでもある。

「私には何も言うことがない、だからそのことを言う」ーテーマを問われて。ジョン・ケージの言葉を引用するリヒター。

ー絵画は全て抽象である、ということへの問いと認識とが、知覚を「見る」という行為へと昇華し、認識への入り口に導く。アブストラクトとは感覚/認識/情動/記憶の行為とプロセスそのものであり、その軌跡としてのアートは見る者にプロセスを反復し、表現する者と見る者両者の記憶を覚醒させる。それは「知識」というしがらみを瞬時に飛び越え、「見ようとする者」を研ぎ澄まされた感覚と記憶の原野に立たせるーーそこにあるのは直接的で偽ることのない、表現者との、また彼を通じて広がりを持つ過去との対話だ。20世紀現代アートの数々の取り組みーー異化、転化、それによる嘲笑、権威の剥奪、教育、感化ーーリヒターの生み出すものには、それらを通りすぎた後の、雨後のような誠実さがある。鏡とガラス。反射と透過、透明性と不透明性。それは手法でありながら、同時にそれらを通して映し出される何ものかへと辿り着くための手がかりであり、また見る者をも取り込む広がりをもったメディアなのだ。

<ルディ叔父さん>1965. Oil on canvas

ナチス将校の軍服に身を包み、その後入隊2週間で戦死した叔父の姿を写した写真。そうしたわかりやすい物語性の背景で記憶にとどめられることの、叔父本人と「写真の像」との無関係。そうした記憶を通してのみ、あるいは元となった写真の像を通してのみ現れる叔父の存在。それはポップアートが強烈に示した、物語性という虚構の告発である。その時写真は本当に「存在」を現しているのか。写真を見ることによって呼び覚まされる記憶が過去と現在をつなぎ止めることによってはじめて意味を持つならば、「見るという行為」は現在に固定されたものではない。写真を複写し、描き、そしてその輪郭を崩し、ぼかし、異化するーー物語性の呪縛を逃れ、見ることの意味を問う、知覚と認識<あるいは翻訳>の差異を問う作品。ーーもちろん、ドイツ人であるリヒターがナチスという対象と対峙する意味を問う中で生み出された作品、とも言えるだろうが。

<グレイの筆跡>1968. Oil on canvas

写真を描いてそれを異化する操作によって時間的揺らぎと感覚/記憶の流動性を絵画化しようとしたリヒターが、今度は抽象絵画/ミニマルアートを「完成/完結」という時間的定点への固定から解き放ち、偶発性ー偶然性ではないーというミニマルアートとは相反する要素を、その<意思の動き=偶発的な未来へのベクトルを持った跳躍>のプロセスを視覚化することで「決定すること」を否定する。原型としてのフランク・ステラの作品を複写し、グレイのネガティブ、白線のポジティブをブラッシュストロークで歪めることでネガ/ポジは混じり合い、直線は歪み、切断され、ぼかされて、視覚的に揺らぐ表層的な変化だけでなく、その対比対象としての根本的な相関関係をも変容させる。こうした異化のプロセス=筆跡が、見るという行為の足がかりとなる。

<4096の色彩>1974. Oil on canvas

知覚とは何か、何をもたらすのか。

過去、西洋絵画は我々の周囲にある目に見える事象、また物として名を持つ物質を模倣し、あるいは再構成する手段として始まった。目に見えぬ概念は何物か理解可能な物質や視覚表現に翻訳されることで具象化されたが、概念を概念として可視化することを可能にした透視図法や、知覚を翻訳せず感覚そのものを積み重ねる印象派のような近代絵画の手法、そして数々の文化的・政治的既成概念破壊を目指すことでフィールドの枠組みを横断した現代アートは、具象化の意味するものを感覚知覚、そして認識の深みへと拡げていった。

「これはパイプではない」とマグリットは描いた。「これは風景だ」「これはOOの絵だ」「これは印象派」「この絵は色がきれい」ーー現代において、もはやこうした認識は絵画を「見る」という行為とはなり得なくなったといえる。4096色=RGB 3原色の8bit諧調/カラーという、曖昧さを廃した<デジタル化=色存在の概念化>と、人間知覚によるアナログ的な色彩の概念との間に、果たしてどのような差異が存在し、どのように認識の違いをもたらすのか。「4096の色彩」は、「色彩」という感覚的存在と、物理/哲学的広がりを持つ概念としての色、そして対比/対照という相関関係により単一である色が色彩として相関的に存在規定されることを絵画表面で再構成した作品であり、その色彩は見る者の感覚に訴えながら、同時に色彩という概念と知覚の関係を具現化する。「理解する」という規定事実、そこにおける翻訳の既成概念と短絡性を始点から否定し、見るという行為から不純性を取り除く。

<岸壁>1989. Oil on canvas

絵画という行為が、感覚を鋭敏に研ぎすまし、絶え間ない知覚とその認識、そしてそれを記憶として留める行為であることを、この絵の手法そのものが提示している。下地に塗られた色彩の構成、その上にレイヤーとして重ねられた白色。それは時に下レイヤーの色彩と混じり合い、変容と異化の揺らぎを現す。そしてそこに撃ち込まれる意思として、現在という瞬間の刻印としてのパレットナイフが、それらの蓄積を削ぎ落とし、削り取って、時と記憶の蓄積を白日の下にさらす。それを逐一なぞるかのように深い藍の色が削り跡に寄り添い、認識は再認識に裏打ちされながら、反復の中に意識の揺らぎを描き出す。

<岩壁>のタイトルが示唆するのは、自然の中の岩壁を「見る行為」と、自らの心象風景として翻訳され記憶された岩壁の差異と揺らぎを、絵画というプロセスそのものによって具象化する行為の総合である。その記憶としてのこの作品は、長い年月の末風雨によって削られ、岩肌をむき出し陰影を深めていく岩壁の姿を絵画の手法そのものが模倣しているかのようでもある。模倣と抽象化の蓄積によって描き上げられる水墨画において、描くこと自体が自然に生きることであったことを思い出す。

<森 (3)>1990. Oil on canvas

下地の色彩を闇のような深い青が覆ってゆく中で、絵筆にのせられた新しく輝ける色達が、静かな、しかし確かに繰り返されるブラッシュストロークのただ中に浮かび上がる。絵の具の粘りと筆跡に現出する意思と時の流動。高められた感覚の煌めきと認識のもたらす意識の深淵に、生と、その辿り行く死と直結するかのような感覚にとらわれる。<MoMA所蔵のモネの睡蓮の大作を初めて見たときと、同じだ>

<アブストラクト・ペインティング>1999. Oil on canvas

ブラッシュストロークに託された、強固で鋭い意思。重なり蓄積される記憶の中の、意識の閃き。

<アブストラクト・ペインティング>1997. Oil on canvas

主張し、それによって決定することの否定。この作品では、色彩が比較対照を失いながらもかすかに残ることで、それを曖昧にしてゆく行為と、曖昧な中にも緩やかに浮かぶ色彩の記憶のどちらをも浮かび上がらせる。それは、グレイという黒と白の中間に位置する曖昧で、決定不能性を体現するニュートラルな色にリヒターが惹かれていた事と無関係ではない。色彩を持ちながら、この作品は行為としての<グレイ>を体現している。

彼が<グレイ>について語った言葉ーー「無主張、表現の拒絶、沈黙、絶望のための理想的な色彩。」それでありながら、<グレイ>は、「もはや揺さぶられることのない完全なもの、健やかなものを生み出そうという努力。それ自体で完璧であり、自明で、非の打ち所のないもの。グレイの作品によってそれに近づくことができる」対象、そして行為であると語っている。

左:<直立する5枚のガラス板>2002. 右:<11枚のガラス板>(どちらも日本での展覧会の展示とは異なる)

<11枚のガラス板>は大きな展示室の白壁に設置されている。木の支えによってガラスが等間隔に壁面から剥離していくように並ぶ。透明と反射がガラス面のレイヤーによって反復される事で、ガラス面に映り込む像はにじんだようになり、またその輪郭は反復されながらしだいに弱まり、レイヤーの彼方に霧散する。作品を見る者、また展示室の他のリヒター作品も同様に、映り込む事で反復の中に変容し、霧散していく。

<直立する5枚のガラス板>は庭に面した大きな窓のある小部屋に置かれている。窓の外には大きな木がそびえ、その枝葉は5枚のガラスで反射と透過を繰り返しながら空間に霧散していく。窓の横にはモニターが設置され、リヒターのインタビューを交えたビデオ映像が流されている。

部屋を横切ろうとしたそのとき、そのモニター映像までもがガラス板に反射し、パースペクティブな空間の奥へとその像が反復され、弱まり、消失していく様に気付いて足が止まった。ドキュメンタリーという形でビデオ化される彼の姿と言葉、それがビデオ化され複製される事で一般の目に触れるという意味。そしてビデオモニターを通して繰り返される映像としての記録としてのビデオイメージ、それがこの展覧会の展示室という特別な空間で、彼自身の作品によって反射され、反復され、虚像の虚像として空間に浮かび漂い、霧散していくという関係。そこに、彼が見る者に求め続ける、「見る事」へのいざないと問いかけへの橋渡しを作り出そうとする願いがありながら、そうする事の難しさ、またメディアとして存在し、対話を求めることの刹那で儚い繊細で幻のような瞬間と、それを待ち続ける絶え間ない反復と忍耐とを認めた気がした。

忘れ得ない時間となった。