吉村順三建築展

帰国中のためいくつかの展覧会などを見て回ることができた。まず印象に残っているもののうち、建築家吉村順三の回顧展についてまずは書こうと思う。

1908年生まれの吉村順三は、アメリカ、ペンシルバニア州ニュー・ホープで建築を学び、1931年から10年間、建築家アントニン・レーモンドの事務所で働いた。(レーモンドは建築家フランク・ロイド・ライトの弟子であり、吉村はいわばライトの孫弟子にあたるが、レーモンドはライトのフロアプラン手法を取り入れつつも、当時ヨーロッパで影響力を持っていたバウハウスの影響が強く見られる。当時上野の東京文化ホールの設計者前川國男も同じ事務所に在籍していた。現在、東京ステーションギャラリーで前川國男展<http://www.maekawa-assoc.co.jp/100th/>が開催中)ニューヨークにあるジャパン・ソサエティの建物や、MoMAの中庭に展示用に建てられた日本伝統建築、そしてロックフェラーの別邸などのアメリカでの作品群は、そうした日本とアメリカのつながりを示す優れた作品群である。強いモダニズムの影響を受けながら、そこに日本の伝統建築から学び取った建築性をも盛り込みながら、単なる西洋近代建築の焼き直しではない吉村独自のモダニズム建築を生み出し、また西洋にも自らの建築を通して実態を伴った日本の伝統や分化を伝える上で少なからぬ影響を与えてきたことが見て取れる。

ーー日本国内において、建築史の流れの中で伝統建築の意義や重要性が見直されるようになったのはそう昔のことではないとされる。ドイツの建築家ブルーノ・タウトが桂離宮や伊勢神宮を日本文化に根差した伝統建築としてその著作「ニッポン」で再紹介したことをきっかけに、一般にもこれらの伝統建築が広く知られ、見直されるようになったことはよく知られている。ではなぜ、ヨーロッパ近代建築の薫陶を受けつつあったタウトが日本の古い伝統建築に強い関心を示していったのだろうか?

建築におけるモダニズムが、近代に沿った新しい言語の確立と文化のゆりかごとなるべき新たなものを目指していたことは確かだ。そうした新興運動がしだいに外部や周辺へと波及していく中で、土地や文化の違いの上で様々に受け止められ、その文化/土地に根差した活動を生み出していった。北欧フィンランドの建築家、アルヴァー・アールトの目指した、風土や文化環境に即したヴァナキュラーな建築などは、機能主義の名の下に剥奪されていった、自然と人間の暮らしのつながりという、時に厳しく時に緩やかな関係から生まれる”共生生活”に重点をおいた、そうした点の先に見える素朴さや暖かさの重要性に建築のあり方を模索し、近代建築ムーブメントにおいても大きな支持を得るに至る。そして、実はここに古来より日本の伝統建築の、そして吉村の求めた足場を見いだすことができるように思うのだ。

ブルーノ・タウトは、ヨーロッパでモダニズムが興り始めた頃の巨大な渦の中で、そうした新たな社会と文化への憧憬の中に一つの形として日本の伝統建築を見いだしていったように思う。より深く充実した文化の創成が自然の「獲得」ではなく「調和」を通して成され、物質としてではなく、文化と暮らしに静かに満たされた空間としての日本の建築は、一つの理想型として、タウトの目に映ったのかもしれない。

では、実際に「建築」という言語を通してみた時、そうした日本の建築はどのように成立しているのか。また吉村は、伝統建築に何を見いだし、現代に即した建築へと昇華させていったのか。

展覧会の図録の冒頭、吉村の言葉が記されている。

「日本建築を学ぶなら、数寄屋から入っちゃいけません。まず書院を勉強しなさい」

この時同時に、彼が以前語っていた言葉の中に建築を見る上でのポーシェの重要性を述べたものがあったことを思い出した。ポーシェ:ーー建築の肉体、というべきものーーについては以前「西洋建築史再考」でも軽く触れたが、ルネッサンス期の建築家アルベルティが追求した、「建築の肉体性」への問いを表記するとき用いた方法は、平面図で建物を水平に切った場合に壁=建築部分が黒、空洞=空間部分が白で表される「地と図」の関係を表す表象方法だった。建築が単なるパーツ、すなわち古典様式要素の集合体ではなく、肉体としての、あるいは空間を現出させるため手法であるという根本的な問いかけに建築の根源を問いただそうとするものだ。

日本の伝統建築は、「書院造」をもとに形作られてきたとされる。現在も和室の基本要素として残っている、書院(元は読書のための作り付け机のような空間で、採光のために壁面を押し出して出窓とし、障子窓の下に平になった部分)書物や筆記具を収納する違い棚、床の間(これも部屋の空間の一部を小さく囲い込み、季節の物を飾り付ける空間)などが一般にも浸透している。こうした空間要素がしだいに形式化され「もどく=コピーする」ことで伝統的な日本建築空間が再現され一般化されていった。

もともと書院造りの本質は、空間における機能性を高めるためにーー例えば採光のため壁面を押し出してみたり、あるいは雨よけのためにせり出した軒の下で室内とは異質の回廊や縁側、月見台を水平方向に延長してみたりーーといった空間を変容させる操作が行われており、そうして生まれた独特の空間が住まう人の日常生活への要請と、また周辺の自然との緩やかで、しかし確かなつながりを建築と生活を通して確立していた点にある。そしてそれは北欧のヴァナキュラーなモダニズム建築などの目指した建築のあり方に強く通じるものがある故に、タウトのような鋭い視野を持った建築家に日本の伝統建築は見いだされ、モダニズムの目指す一方向として学ばれることになったのかもしれない。

俵屋 京都市中京区 1965. 幾重にも重なる建物の要素が、様々なレベルの透明度や素材の違いを持ち、それによっていろいろな機能を組み合わせによって変えながら、室内空間と外部空間を非常に深みをもったグラデーションでつなぐ

視覚による透明性の違いが、空間構成の違いをも体現するーリテラルで、かつフェノメナルな透明性

南台の自邸 1957 音楽室. 限られた壁面空間を押し出しによって操作し、機能的にかつ均整のとれた空間を生み出している

一方で、日本の伝統建築のそうした形式化した空間要素の「空間」ではなくそのディテールに注目し、モノ作りの妙と趣味嗜好の追求に重点を置いた和風建築=数寄屋の流れが、特に千利休による茶室の完成とともに次第に主流となっていった。(数寄屋とは「好き屋」が当て字によって変化したもの、とも言われている)自然素材を用いた職人的手工芸は次第に洗練を極め、建築空間を成立させる書院造の本来の目的から、プロダクトとして現前する物質性に注目が移っていく。そのため数寄屋では伝統建築を通して生み出されて来た室内/室外の様々な要素を個々のパーツとして見なし、それらを型として、その形式や様式のあり方を問うことはあえてせずに、それら要素のディテールの追求を旨とした。具体的には素材や、壁面を区切り、装飾する2次元的なコンポジション要素としての窓、その桟、指物、土壁と柱のコントラスト、etc.を操作しながら内部空間をそれら完成品の物質性で満たし、いわば装飾物として住まう人を精神的/感覚的に充溢させるために数寄屋の洗練が追求された。もちろんその素材の吟味や趣味追求、あるいは結果として伝統建築の様式のもたらす周囲自然環境の屋内空間への影響といったものに(侘び寂びの世界、あるいは谷崎潤一郎の語る「陰影礼攅」の妙、そして日本の自然素材を工芸に昇華させる職人技の本質)当時の人々の自然への強い関わりを見いだすことができるが、今日の視点に立ってみれば、数寄屋自身の本質は、現代の美術館の(無色透明な)インテリア空間のように、インテリアを満たす物質的要素と建築空間そのもののが分離独立し始め、双方が一人歩きを始めたと言えなくもない。

現在、「ポーシェ」の意味するところの、壁あるいは床スラブ、柱、etc.の本質的な問いかけがなされぬまま、無化された直線や無機質な平面/率面図がそのまま立ち上がり、実存する建築として物質性や肉体性を持つというより、抽象化された記号として個々の要素が空間に現出したという建造物が増えつつある。もちろん、そうすることは技術の進歩とともに記号は記号に近いまま実現可能となり、現実的要求による建築要素を隠蔽しながら虚の肉体性を獲得している。(ミースの求めた抽象空間のように、エントロピーの彼方に散逸霧散することを究極とするのと差こそはあれ似た方向性を持っているとは言える)

しかし現在、果たしてそれら建造物は建築の意義を、また空間を生み出し、空間に物質として存在し、肉体として我々に対峙し包容する力を持った存在として実存し得るのか。吉村の残した日本の近代建築の先駆けたる作品群を目にしながら、そのような疑問を抱かずにはいられなかった。

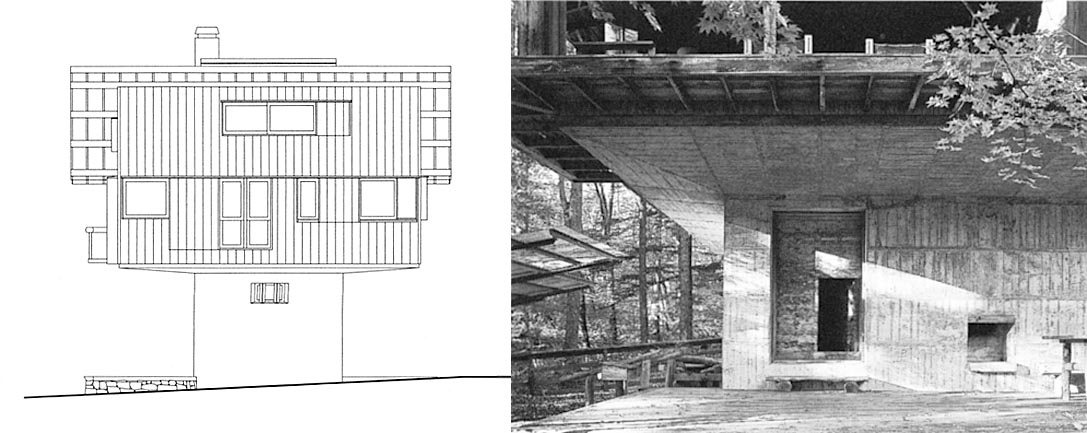

(クリックで拡大) 軽井沢の山荘 1962. コンクリートの基礎によって住空間を中空に持ち上げ、軽井沢の高湿の気候に対応しながら、二階部分は木造により軽くより大きな空間と、森の木々の間に存在するつながりを保つ。北欧モダニズムのバナキュラーな建築と呼応しながらも、日本伝統建築の要素を取り入れ、この地に存在する建造物としての意義を主張する。

(クリックで拡大) 左:東面立面図. 右:南面立面. コンクリートの基礎部分がキャンティレバーで水平方向に張り出し、二階部分より上を持ち上げている。基礎部分も、異なった大きさの四角面が重なり合いながら開口部となり、グラデーションと視覚透明性によって単純な面ではなく立体的な奥行きを持った立面として立ち上がる。

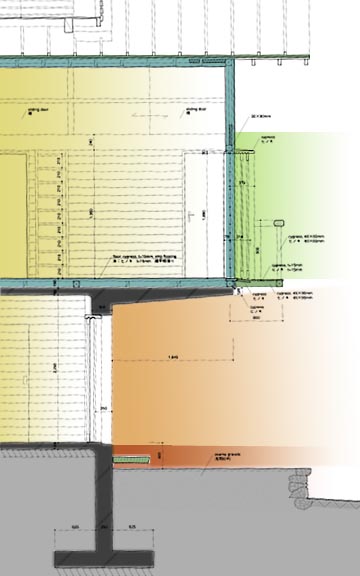

立面断面図. コンクリートの基礎部分、キャンティレバーの張り出し、二階部分を強調してみた。その張り出したキャンティレバー部分(さらに軒のような木造構造がわずかに外側に張り出し、メインスペースと地続きのバルコニーになる)とコンクリート基礎の壁面、そこにうがたれた出入りのための玄関、そしてその隣の地面に設けられた月見台は、このコの字型のピロティのようなスペースを、たんに外部へと分離し独立したスペースではなく、日本伝統建築に見られるような外部/自然との緩やかな関係、幾重ものグラデーションを持ったバッファーゾーンとして機能させている

(クリックで拡大) 単に自然環境の中に立つ建物だから木造である、というのではなく、コンクリートと木造の組み合わせが構造としても優れていることに着目し、後に都市部でもこの方法を用いていくつか住宅を設計している。インテリアスペースにも「書院造」の空間的な捉え方ーー面を押し出したり引いたりすることによって生み出される空間要素ーーによってスペースが組み立てられている。壁面や床面の幾何学的なコンポジションのみに執着していない点に着目

吉村は「書院造」の、インテリア空間としてだけでなく外部環境とも通じ、かつ状況に応じてコントロールし得る、「変容する空間性」に日本近代建築の進むべき方向を見ていたように感じるのだ。それは建築の肉体性を体現する「ポーシェ」が、様々な様式や建築言語、テクトニックを伴いながら変化し、さらに日本の伝統建築の要素(例えばふすまや鎧戸、雨戸、障子戸などの流動性を持ち、かつ様々な透明度を持った壁面)を用いることで外部と内部の様々なつながり関係を獲得する。果たして、吉村建築に多く見られる特徴として、壁面は単なる柱の間に打ち付けられた板の集合体ではなく、時に非常に厚みを持ち、そこに様々な機能性を内包させた、故に建築の肉体に昇華された要素となる。さりげなく、しかししなやかで明快な吉村の「建築をする」軌跡の結実。明確に現れたこうした思考の軌跡は、吉村独自の、そして建物の存在する環境と状況独自の生み出したものであり、それを目の当たりにした多くの人々を魅了するゆえんだろう。

田園調布の家 1971. 手前の閉じ切り窓の壁厚と、その奥の開放可能な窓部分の壁厚と外壁面の押し出し度合いの違いが機能の違いを表している

(クリックで拡大) NCRビル 東京港区 1976. 吉村は「床スラブを重ね上げて、外壁はカーテンのように薄く張りボテのカーテンウォール」といった既存のビルに対する考え方を飛び越え、近代ビルに厚みと実体を持った”肉体としての外壁”ーー「ポーシェ」の概念ーーを持ち込んでいる。外壁に厚みを持たせ、それを二重のスキンに翻訳して、その内部空間では空気を自然循環させ、冬場の保温、(空気層による断熱)夏場の空冷(対流空気の上昇による対流と冷却効果)といった、環境コントロール機能を持ったインテリジェントな壁面へと昇華させていった。こうした’機能する壁、建物の肉体としての厚み’は吉村の住宅設計のテーマにも取り入れられ、断熱材などのなかった時代にも、石や砂などの自然素材を充填して保温、防湿、防音などを追求していた

冬

冬。

立ち上る煙草の煙が、固く冷たい青い朝

時の声も、凍り付いていた

降り積もった ’冬’ に、見えてくる光景もある

冬の朝に凍り付く冷たい鋳鉄の手すりが、夜半の雪に彩られ、初めてその ’姿’ を見せていた

葉を落とした寒々しい木々が、逆に白銀の世界で生命を強く主張する 力強さに満ちた枝々が冷たい空に向かって伸びる美しさ

Delirious New York〜超高層というタイポロジー

忙しさが一段落したので、完璧に忘れ去られていたこのDiaryに少しは注意を向けたい。(時間が空きすぎて前回のテーマをそのまま引き継ぐのはちょっと難しくなったのと、いくつか質問されたことを受けて、まずは考えをもう一度まとめてみようと思っています。)

時間がかなり空いたので、前々回のエントリの一部を引用して始めたい。

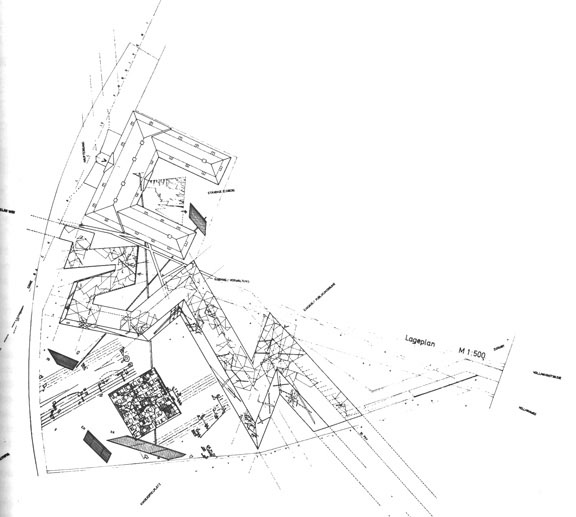

”リベスキンドの打ち出すコンセプトが「正しい」ものであるのか、その方向性はユダヤ人の歴史やホロコーストといった過去の<記憶>を伝え行く上で本当に意義を持つものなのか、そしてそれを建築という言語によって翻訳し、表象することにどのような意味があるのかという問いを、彼の建築そのものが投げかけてくる”

リベスキンドの計画案が世界貿易センター復興計画において選ばれた大きな理由は、同時多発テロを建築によって翻訳し表象するその手腕を買われたからだと考えられる。当時はまだ復興計画に携わる人間とそれを待ち望む人々の思惑が「メモリアル」を作るという一定の方向性のもとに集約し、倫理的/道義的な意味合いも手伝って、計画にリベスキンド本来の詩的なコンセプトが反映されることが許されていた。

左:リベスキンドのオリジナル提出案/中、右:リベスキンドとディベロッパーとなったSOMが共同で修正を加え提出した訂正案。オリジナルから変更されたが、タワーの基本コンセプトである空中庭園はまだ盛り込まれている

しかし、彼の案は計画が進む中で次々に改変され、今やほとんどその原案をとどめないものとなりつつある。アメリカ独立の年を示す「1776フィートのタワー高」といったわかりやすい記号性のみが残り、その覆いの下でリベスキンドの問いかけた本来の意味は骨抜きにされている。力の誇示ではないことを宣言し、メモリアルとしてのタワーとするために途中から空中庭園として、ボイドとして存在するはずだったタワー部分がいつの間にかその全体をオフィススペースの占める、復興計画における実質的な中心部分に変更された。

左:SOMによりさらに変更が進む/中、右:左の案に見られる裾広がりの形が、周辺に空きスペースを作り警護しやすくするという理由で却下、新たな案はテロ以前の建物よりも意匠としてすら後退した

現実的にオフィススペースの需要は大きく、メモリアルなどではない実利的な有用スペースを求める声が計画の初期からあったことは事実だ。しかし、そうした土地の効率利用を声高に叫ぶならば、タワーという力と富のシンボル性と今や同義となったスタイルにのみ固執する理由はもはやない。逆に言えばタワーというスタイルが、この復興計画においては扱いを間違えれば全く違う意味を発信してしまう危険性をはらんでいる。そのシンボル性のはらむ矛盾と誤解の素地は、同時多発テロを理解する上でもカギとなることに目を向ける必要があるのではないか。

ーーこのブログのタイトルのオリジナルである「Delirious New York」において、建築家レム・コールハースは超高層という建造物をカリカチュアの視点と憧憬の念の両方から描き出している。

ヨーロッパや南米、アフリカからの移民が多くを占めるニューヨークにおいて、その民族・文化の多様性は様々なコミュニティーを生み出すと同時に、時に衝突し、時に融和してきた歴史を持つ。それはコニー・アイランドに見られるようなテーマパークによって個々のオリジナルの文化と、ニューヨークの多様性の現状が可視化され、カリカチュアによる黒い笑いが現実における厳しい状況をエンターテイメントのエネルギーに変えるという、ニューヨークのパワーの一つの源となる下地を作ってきた。(例えば、ポルノの集積地だったタイムズ・スクエアが数年で親子連れの闊歩するディズニー・スクエアへ完全に入れ変わることの意味にそれは集約されている)

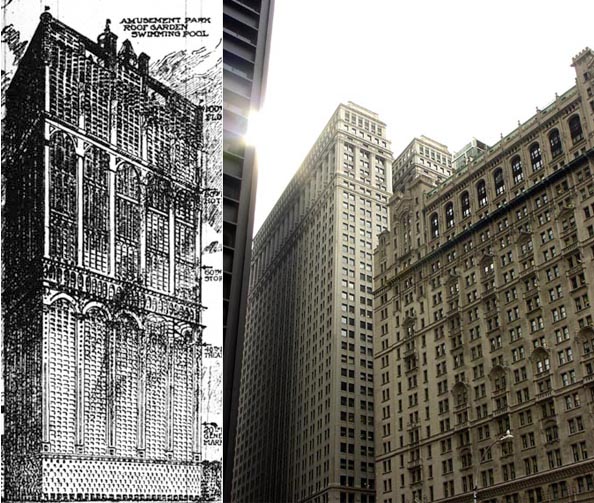

それらの多様性がマンハッタンの狭い空間に一局化した時、それをコントロールし得るのは碁盤の目に走るアイアン・グリッドであり、とどまることを知らない一局化を許すのはその碁盤の目を空へと押し出すことしかない。初期のマンハッタンにおける高層建築は土地をそのまま空へめがけて押し出すことから始まり、やがてそれはドングリの背比べを抜け出すための更なる高層化とシンボル性を求めた形状操作に突き進んでいった。

左:Theodore Starrettによる100階建てビルの構想。有効土地をそのまま持ち上げたビルの究極。(もちろん建てられていない) 1916年のゾーニングレギュレーションによりこうした建物は建設不可能となる。右:Equitable Building, 1915. 奥に見えている建物。39階建ての、持ち上げ型ビル。巨大な量塊に圧倒される

タワーとトンガリ屋根のスタイルをという一点突破の形態が高さを競い合い、それが碁盤の目の押し出しという土地の効率利用をともなって、超高層ビルは富の集積と、それを生み出す多様なエネルギーの収束していく場として認められるようになってゆく。その究極の姿が、ロックフェラー・センターであり、クライスラー・ビルであり、またエンパイア・ステートビルであり、「キング・コング」なのだ。そしてしだいに土地の効率利用という実態を超えて、様々な思惑や収束するエネルギーから象徴性や記号性をも身にまといながら、超高層建築はやがて偶像として外部から受け止められる存在になっていったのだ。

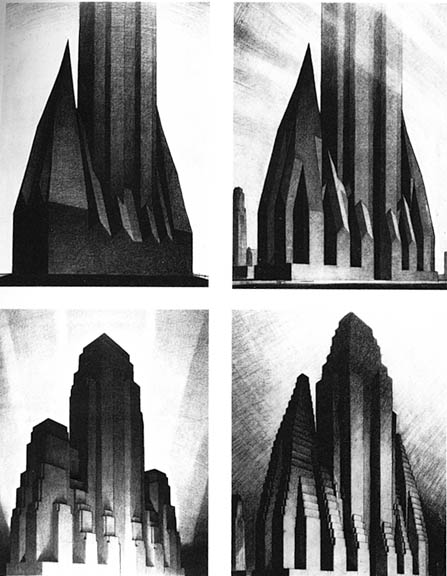

1916年に定められたレギュレーションにより、一定の高さにおける容積率などが定められた。建築パースを手がけていたHugh Ferrissは、新たなレギュレーションにより不可避となったセットバックを逆に利用して新たな高層建築のイメージをドローイングによって模索し、実際に多くの高層ビルのデザインに関わりながら多大な影響を与えた(Delirious New Yorkより)

左:Woolworth Building, 1913. 60階建ての、”The Cathedral of Commerce.” タワーというタイポロジーが近代高層ビル建築で現実化された最初の建物。右:Empire State BuildingとBryant Park Hotelの冠部分。

Madelon Vriesendrop, Flagrant delit.(Delirious New Yorkより)

しかし世界貿易センターに目を移したとき、それは過去の象徴性を持った超高層建築とは異なる性質を持っていたことに注目すべきだ。実際の土地効率利用やオフィススペースとしての能力を見た時、建物のシンボル性に費やされる部分は次第に有用性を持たなくなっていったし、力や富の誇示としても「高さ」以外に示せるものがなくなりつつあった。世界貿易センターはそれらすべてをいったん別の次元に引き戻そうとした、ある意味で過去の超高層建築とは一線を画すものであったと言える。

テロ直前の世界貿易センタービル。一時世界最高の高さを獲得したが、象徴性という点では目立たない存在だった。”ツインタワー”の愛称で呼ばれ、端正な姿と双子の塔は、逆に空の広さを際立たせ、自信の存在はそれほど主張しない

まず、タワーが空を指し示すことを象徴/表象化するトンガリ屋根/キャップが廃され、”アイアン・グリッド”の透明性に準ずるかのような土地の重層化を究極に突き詰めた完全な押し出し形態(直方体)が採られている。それだけでも過去の超高層タイポロジーが作り上げた「象徴性」を打ち消すパワーがあるが、この直方体を同形のまま隣にコピーしミラーイメージとすることで、「唯一無二」と宣言することがテーマの超高層タイポロジーの象徴性を否定、あるいは”宣言すること”自体を無意味化するかのような態度を示した。(高層建築のツインタワー化はその後タイポロジーとして定着した)そしてまた、鋼鉄とガラスの可能性としてのモダニズム高層である6th Avenueやパークアベニューのビルの数々(ex. ミースによるシーグラムビル)とも一線を画す、鋼鉄の固まりであることを感じさせない表皮=カーテンウォールの扱いも、建造物の象徴的あるいは物質的な存在のどこにも焦点を集めさせない。もちろんアメリカ経済力の在処としてのシンボルとして捉えられてはきたが、世界貿易センタービルは何物かの象徴となることをその物質性と肉体においては静かに否定していたとは言えないだろうか。

X, Y, Z Buildings, 6th Ave. ロックフェラーセンターに戦後加わった追加ビル群。マンハッタンの高層ビル文化を受け継がない、ある意味で世界貿易センタービルの原型となった高層ビル群といえる(Delirious New Yorkより)

それでも、前回の世界貿易センター爆破事件を含め、繰り返しテロの標的になった。以前の意識ならば、キングコングが上り詰めるのは、頂点のはっきりした、唯一無二のエンパイアステートビルでなくてはならなかったし、「ディープ・インパクト」で地上に崩れ落ちるのも、クライスラービルの冠である必要があったわけだ。(実際、世界貿易センタービルがそうした象徴として捉えられることはあまりなかった)そうした中アル・カイーダが、象徴性以上に世界貿易センターの実効性とその無効化による効果を計算にいれてこのビルに対するテロを幾度も実行に移したことは、単なる憎悪の発露といったレベルを超え、アメリカ人のみならず一般人が普通に考えるアメリカの象徴(例えばエンパイアステートビルやホワイトハウスなど)への攻撃とそれによる精神的ダメージという想像可能なレベルを超えた、二つの超高層ビルへの波状攻撃をTVスクリーンのフレーム内で効率的に視覚化し、イラク戦争後に現実化した”混乱状況の現出”に通じるさらに高次のカタストロフの視覚化を目的としている点に注目しなくてはならない。そしてメディアというフィルターを通して事件を知る我々は、超高層ビルのような定式化したタイポロジーが”望まずとも”提示してしまう象徴性が、今やいくらでも受け手によってイメージ操作され別種の象徴として発信されてしまうほどに中途半端なものとなり、可能性を持ってしまったということをもっと真剣に受け止めるべきだ。そうした制御の範囲を超えた象徴性の扱いの難しさがさらに増す中で、表面的に象徴としての世界貿易センターを復興させようとリベスキンド案を翻し、明らかに前時代的な案へ改変している勢力のテロの理由や現状に対する認識の甘さには危機感を覚える。

(クリックで拡大)レム・コールハース率いるOMAによる、北京に計画中の中国中央電視台本社ビル。超高層というタイポロジーを抜け出し、プログラムの詳細なリサーチと形態スタディを繰り返した末に生み出された新たな都市建築は、高さ競争などによる示威行為をはるかに超えた強烈な存在感を生み出し、都市とその多様性そのものを内包させる容れ物としての都市建築を実現させる。右はループする建物の内部に従来の超高層とは違ったプログラム配置がされていることを示すダイアグラム(designbuild network.com/JA OMA CCTVより)

リベスキンドのみならず、多くの設計競技参加者が提示したメモリアルという”方法”は、だからこそそうした対立やそれに対する反抗を求める構図となりかねない力の示威としての(もちろんそれが復興への意思と希望だと100歩譲って認めたとしても)超高層タワーとそうした象徴性の利用とは別の次元をそのコンセプト自体が作り出す可能性と多様性の幅を持っている。現在の案では地上メモリアル部分がタワーの存在に従属する程度の規模に抑え込まれ、多くの建築家の参加によってまるで湾岸戦争多国籍軍のようにイメージ戦略で逃げ切る構えを見せているが、リベスキンド本来の、タワー部分そのものが高層になればなるほど空洞化し空中庭園となることで、示威行動として空を目指す従来の超高層建築となることをその起源から回避し、テロへの敵対対抗ではない、別の出発点からのより豊かな未来への希望としてのタワーというコンセプトは失われてしまった。

何のための設計競技だったか、参加者が提案した多くの案がどのように受け取られ、扱われているのか、我々が知ることは今以前にも増して必要になってきている。幾度かにわたって競技参加プランをとりあげてみたい。

閑話休題

最近忙しさにかまけて更新不足なので、写真を何枚か。

道に、無造作にガラスが捨てられていた。板ガラスを、地面に捨ててから割ったのかもしれない。断片となった一つ一つの破片が、地上と空を微妙に違った角度で映し出していたのだろう。

校舎の壁面が青空の下夕日に浮かび上がる。直接の光ではなく、別の校舎の反射する光をその淡い石の模様の上に受け止めていた。そこに偶然木々の影が重なり、いくつかの出来事が一つの場面で出会う光景に立ち会うことになった。

古く緑青の浮き出た銅の門扉にも、柔らかな夕陽と木々の陰影が淡く投げかけられていた。時の流れを感じながらも、それが一瞬停止するかのような午後。

西洋建築史再考~3. リベスキンドの描く世界

今回は、前回最後に引用した磯崎新の言葉から始めてみようと思う。

「庭園を<自然>の虚構として構成した時代から始まって近代と呼ばれる知の一つの形成が波紋のように世界を何度か襲ったあげくに、その虚構をあらためて虚構として描くほかに採用する手段の無い時代を私たちは生きさせられている。記号が実態から剥離して時元と位相をかえて操作可能になるべく再配列させられている。その記号の波のさなかに投企される新しい記号はあくまでも、揺らぎを起こし、波紋を増幅するだけなのだが、それが、オーバーレイされたマルチスクリーン上の映像のように、際限のない振動を続ける。それ故に…18世紀中期に始まる<建築>の危機も、その危機の内容こそが実像であって、それを説明する諸事実は、スクリーン上の映像のように、流動し点滅せざるを得ない。”廃墟図”というクリシェも異なる文脈の中で意味を変え、しばしばレトリックとして政治的な作動をする。それが未だに有効な手段にしうることにこそ実は注目すべきであって、この虚構を虚構として描く時代がやはり、あの18世紀中期の”危機”に始まる近代の連続である証拠の一つと言えるのだろう」

ーー過去を<イベント>の蓄積とその記録として客観性を与え、<歴史>として解釈や引用の自由を得たかにみえる<現在を生きる我々。> もちろん、そうした事実とされる<イベント>を再定義し体系化していくことが過去を可視化し、認識し、イベントの連なりを見いだす指針になることは確かだ。しかしそうして再構成されたものは、我々が取り上げ、解釈し、引用する過程においては記号としてその意味するところを限定され、また実態とは異なった意味や物語性を与えられる危険性をはらむ。ではその定義化/体系化を促す推進力となるものはいったい何なのか。そこでは常に外部からの影響力が及び、認識の歪曲が起こる危険性を常にはらんでいる。あるいは逆に体系化の隙間をこぼれ落ちていった見えない事象は、現在と未来に影響を及ぼすすべを全く失ってしまうのだろうか。その取捨選択を行う理由は、権利は、能力は、現在の我々にあると言えるのか?

我々は同時多発テロやホロコースト(あるいはヒロシマ、その他多くの過去の記憶)をメディアの目を通して「理解可能な物語/体系化された歴史の流れ」として知り、それらを過去のものとして距離を保ったまま安全な場所から眺めながら、過去を記録として固定し<現在の我々>との関わりを知らず断ってしまうことに加担しているのではないのだろうか。

<現在>の我々が過去を扱う難しさと責任は、重い。

前々回は Jewish Museum Berlinを紹介したが、その理由はリベスキンドのコンペ案が世界貿易センター復興計画案として採択された経緯には、彼がユダヤ人であり、その文化的背景を色濃く反映させることで完成したJewish Museumの存在が大きいからだ。ユダヤ系移民の多いニューヨークでは、彼の背景とJewish Museum誕生の経緯を、同時多発テロと復興計画に重ね合わせたいところがあるとは考えられる。

しかし上でも述べたように、リベスキンドの作品やプロジェクトを読み解く中で、彼のユダヤ人としての生い立ちや経緯に重点を置き、彼の使命や創造の源泉の在処を問うことは、彼のプロジェクトの想起や展開をうかがい知る手がかりとなることは確かだろうが、同時にそれのみを注視すると彼のプロジェクトの持つ可能性や問題提起の視点を限定してしまう可能性があることも明記しておく必要がある。

リベスキンドのプロジェクトに限らず形式を踏まえたところで活動することを余儀なくされるポストモダニズム全体に言えることだが、リベスキンドの打ち出すコンセプトが「正しい」ものであるのか、その方向性はユダヤ人の歴史やホロコーストといった過去の<記憶>を伝え行く上で本当に意義を持つものなのか、そしてそれを建築という言語によって翻訳し、表象することにどのような意味があるのかという問いを、彼の建築そのものが投げかけてくる。もちろんそこには何を可視化し、建築の肉体としてゆくのかという問いも当然生まれ、ポストモダン的記号論に対する批判と同様にリベスキンドのテーマの取りあげ方と取り扱いに対する批判ともなっているが、リベスキンドはそうした誤解の可能性や拒絶反応をも含む数多くの過去と、我々の過去への関わり方ーー目に見えるだけでなく、記憶、思考、感情/詩性といった不可視であるものも全てーーを新たな言語によって再構成し表象する際のテーマとしてコンセプトの想起プロセスに内在させ、歴史的形式や定型化した建築言語によって表象されてきた「建築」を解体し、知と記憶の融合と構築を模索する新たな肉体と精神を建築として創造しようとしているのではないか。我々は抽象性という言葉を容易に使うが、その意味するもの、抽象性がもたらす影響とは何かを問うことで、彼は<過去の記憶>という、”客観的事実の記録ではない過去”に向き合う意味を我々に再考させる。

脱構築主義という運動は、ある意味でこうした様々な批評/解体活動をすべて盛り込むことを目指し、実践しようとした、不安定で転覆の危険をはらんだ運動であると言えるかもしれない。その上さらに過去の歴史や記録、あるいは記憶をも取り込み、建築がそれらを記述する言語として、あるいは空白、不可視なもの、無意識といったものさえわれわれに認識させる可能性の言語として、脱構築主義はあった。その意味では、磯崎が語るように、脱構築主義は「記号が実態から剥離して時元と位相をかえて操作可能になるべく再配列させられている。その記号の波のさなかに投企される新しい記号はあくまでも、揺らぎを起こし、波紋を増幅するだけなのだが、それが、オーバーレイされたマルチスクリーン上の映像のように、際限のない振動を続ける」という<状況>を現出し、そうして可視化された建築の肉体性は常に解体し変容し続ける運命を背負っている。

次回は、実際にリベスキンドがどのように不可視なものを扱うかについて、いくつかの例を取り上げながら見ていく。

西洋建築史再考〜2.モダニズムとポストモダニズム

前回を引き継いで、今回はモダニズムとポストモダニズムの関連について考えてみようと思う。

西洋世界の長い歴史の中では、社会や文化を根底から覆すに至る変革や革命を促す事件が時に起こってきた。時の権力や体制は社会的な中心として求心力を持つものをわかりやすい形で提示する責務に駆られる。こうした時代の変化の中で、建築は社会体制/権力の確立を可視化するために利用された。それはその体制や社会に於ける新たな言語の模索の一環であり、建築はその中でも最もはっきりと多くの要素を可視化しえる言語である。

ではモダニズムとポストモダニズムを差異化するものは何だろうか。

前回見たように、モダニズム期には社会体制やその中核を担う人々が急速に変化し、また同時に新しい素材や技術の革新が進んだ。古い体制を革新することで生まれた新しい社会では、人々は新たな世界を体現できる自らの正統を目指すために、過去の遺産である形式や様式を再製することは望まない。そこで意識的にもたらされた言語の空白は、白紙から何かを生み出す期待と、未完である未来の世界をユートピアとして空想させる自由をもたらし、新たな技術の持つ可能性と相まって無限の自由を手にしたかのように思わせる魅力を放っていたかもしれない。また、過去の形式からは建築の根本にある普遍性を持った要素を抽出し学び取る合理性をも得る事で、形式の持つ様々な付随要素ー神聖性や権力性ーの呪縛からは解放されつつも、抽象性や純粋性を表現し新たな正統となり得る素地を手にしていく。ここで人々は未来という新たなベクトルをその視線の先に見いだすことが出来た。モダニズムは希望の時代であり、その輝きそのものが正統性を担った時代であったのだ。

しかし技術革新の行き着いた究極は二つの世界大戦である。ユートピア思想は幻想として廃墟を前に力を失った。ポストモダニスト達はここにモダニズムの求めたものの限界と終わりを認め、この廃墟に建築の未来の姿を見いだす負の視線をもって歩き始めている。

フィリップ・ジョンソン、「Glass House」1947. モダニズムとポストモダニズムの両方の言語を用いたかに見えるフィリップ・ジョンソンも、最もモダニズム建築を体現しているとされる「Glass House」について語ったとき、そのインスピレーションを爆撃で破壊され基礎や骨組みをむき出しにしたヨーロッパの市街から得たと暗にほのめかしている。彼は後ほどポストモダンに移っていくが、あるいはもともとそういったポストモダン的思考によって建築に取り組んでいたのかもしれない

社会や一般の人々へ還元されるべく目的を定めていたモダニズム本流の活動も、様々な壁に突き当たりながら次第に求心力を失っていく。例えば、ミースの求めた抽象的な純粋性は、建築の肉体性を解体し尽くし、霧散させてしまうために、実践や実用の観点からは広く受け入れられなかった。(その思考方法はポストモダニズムの中に吸収されていくことになるが)建築の純粋性に不必要であるとされその過程で削ぎ落とされていった様々な要素は、ある意味でわかりやすい一般性や人間性を反映するものでもあったのだ。

そうしたミースの方向性に対し、コルビュジエは我々人間にとっての建築の機能性を求める方向性を取りモダニズムが社会に受け入れられていく先駆けとなったが、彼の生み出した原型が現実社会で複製され乱造される中で、機能の単純化をコストダウンの方法にのみ集約したために人間性や本来の機能性を求める姿勢を次第に失い、無機質な建造物で都市をあふれかえらせる循環に陥ることになってしまう。

後に世界貿易センターを設計するミノル・ヤマザキにより設計され、1951年に完成したセントルイスの高層アパートメント「ブルーイット・アイゴー団地」は、コストや機能性などに考慮したモダニズム建築であったが、住み心地や使い勝手に対する住民の不満は高かった。低コスト住宅としてしだいにスラム化し犯罪の巣窟となったために、最終的には住民自身の手で、1972年7月15日ダイナマイトで破壊された。モダニズム建築の終焉を象徴する事件として記憶される

ーーモダニズムとそれ以後について考える時、その語が示唆するようにポストモダニズムがモダニズムそのものに対して何らかの変化を目指したものと考えることはたやすい。しかし、ポストモダニズムの様々な手法や方法論を見渡すと、それらがモダニズムの目指したものと直接対峙しているというよりは、モダニズムの活動をルネッサンス以降西洋に於ける正統と考えられてきた古典主義的精神の回復運動の一つとして捉え、西洋美術/建築史で時に見られた、そうした正統主義に対しての反応/反動活動であると考える事もできる。

例えば歴史に於ける変化は、新たな正統となろうとする求心的な動きによる場合と、中心を担う正統から次第にずれていく分化、あるいは異化といった変化とに分けられる。前者の場合、用いられる言語は既に正統と定められ一定の訴求力をもった形式や様式を再現するか、またはそうした過去と決別し得る大きく異なった新言語を求める。過去の正統の再現、そして未来に向けての正統となるべき宣言であり、ルネッサンスやモダニズムの求めた方向性だ。

対して後者のような変化は、正統とされるものの周辺で、あるいは正統に対する外部よりの影響力によって起こる。そこには正統とのずれが存在し、そのずれによって異化が表出する。ずれが極大化すれば、新たなスタイルとして分化する可能性もあるだろう。ここに、モダニズムに対してのポストモダニズムの意義を考えるポイントがあるのではないか。

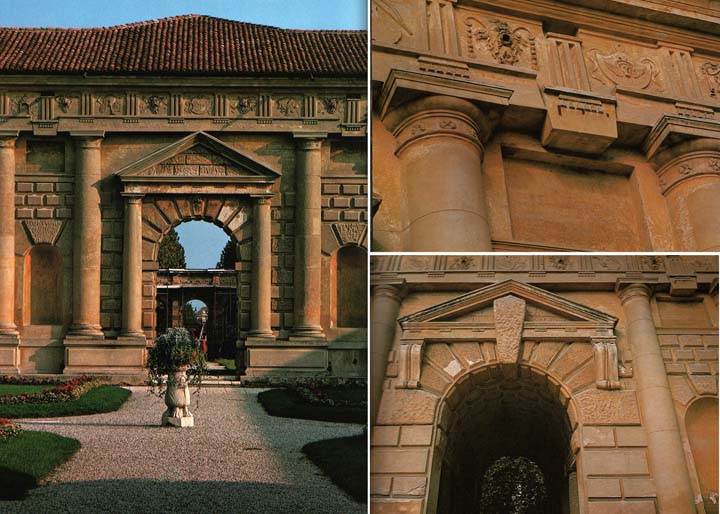

ジュリオ・ロマーノ、「パラッツォ・デル・テ」1526-35. 力を失いつつあった教皇のローマは1527年、「Sacco di Rome」と呼ばれる破壊と略奪を受ける。中心を失いつつあった時代背景の中で、パラッツォ・デル・テは正統建築要素からの異化と逸脱を駆使し逸楽の館として作られた。左:中庭から東側ファサードを見る. 普通、パラッツォは2階建て以上の建物であり、2階部分(ピアノ・ノービレ)が主生活空間なのだが、ここではピアノ・ノービレ(列柱飾りのある面)が下にずり落ち、地階(ルスティコ/粗い石組み部分)にスーパーインポーズされている。逆に、ペディメント(ゲートの上の三角部分)の内部にルスティコが侵入している。右上:列柱の中間の格間(列柱上の水平部)からトリグリフがずり落ちている。右下: 西側ファサードのペディメント。中央のキーストーン(アーチを固定する中央の石)が肥大化し、バランスをとるはずの要素がバランスを崩している

事実、ポストモダニストの多くが参照するのは、ルネッサンスによる古典の再定義化/中心化という主流から離れ、異化していく中から生まれたマニエリスム、また建築要素の装飾化が進んだバロック/ロココ様式に対して18世紀中頃起こった古典主義復古活動のNeo Classicism (新古典主義)の中に生まれた変種的スタイルである。

ごくごく手短かに言えば、前者の建築におけるマニエリスムは ”古典主義によって定義化された美しいとされるプロポーションを歪め、引き延ばし、黄金比のようなバランスを崩してまでも要素の対置によるダイナミズムや新たなスケールへの対応を目指した手法” である。

また後者のNeo Classicismは、古典主義復古の運動として始まりながら、フランス革命の気運の高まりに乗って新たな社会の創造としての建築が模索される中で数々の独創的なプランを生み出したことで知られる。その多くは実現されることはなかったが、古典主義の表現言語を受け継ぎつつ新たなプログラムや社会性を体現する建築を目指したために、しだいに古典主義の表現言語やプロポーションそのものに対する大胆な翻訳/変容が提案された。こうしたNeo Classicismの活動は後に起こる市民革命や産業革命の中でその意思を受け継がれながら、モダニズム、あるいはポストモダニズムにも影響を与えていったと言える。

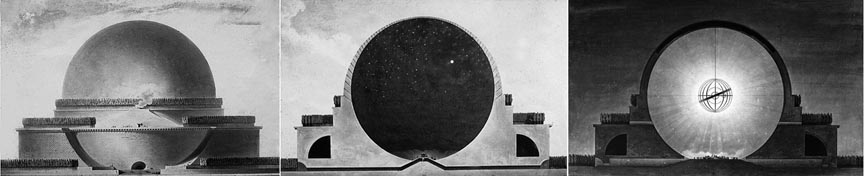

エティエンヌ・ブレー、「ニュートン記念堂」1784. プラトン立体を用い理想空間を形象化しながらも、その空間に抽象性を充溢させることで自然物理学を体現し、かつ体験し得る新しいプログラムを提案している新古典主義の変種

クロード・ニコラ・ルドー、「モーペルチュイの畑番の家. 球のような純粋形態を一般人の家に用いるという大胆な試みがなされた。

では、ポストモダニズムとはいったい何なのか。

ポストモダニストの立場は、マニエリスムや新古典主義に見られた、正統/本流から距離を持つ視点によるそれら正統の客観的な読解と、距離を認識した主観に乗って読み取ったものを解体し、再構築していく異化を伴う行為とその手法をまずは踏襲すべき位置にあった。歴史的形式としての、実態を伴った形としてのモダニズムはそうしたアプローチによってなんとか消化し得るかもしれない。しかし、激烈な近代という記憶をどのように捉えるか、また捉え得るのかといった問いの狭間で揺れ続けてもいる。モダニズムのような正統への希求行為も、またそれによって取捨選択されとり残されていったものをも同時に、また同列に受け止める中から始める責務を負ったポストモダニズム。正統の意味するものは宙づりにされ、モラトリアムや停滞すらが活動としてにじみ出る。立ち位置すら距離や差異を意識させる所にあり、異化を強調することでしか存在意義を表象し得ない。現代にとって過去の建築は形式・要素の墓場であり、それらを解体し再構成して出来上がる建築は廃墟を見据えることで実存の意思表示を拒否しながら過去・現在・未来の狭間に漂流する。それがポスト・近代の生き方であるとポストモダニズムは語る。今や建築は何物かを体現するために何かを読み、記述していくメディアとしての方法を、不可視で、無意識の彼方に広がる、あるいは記述不能である記憶の領域まで拡げる責務を負ったのだ。

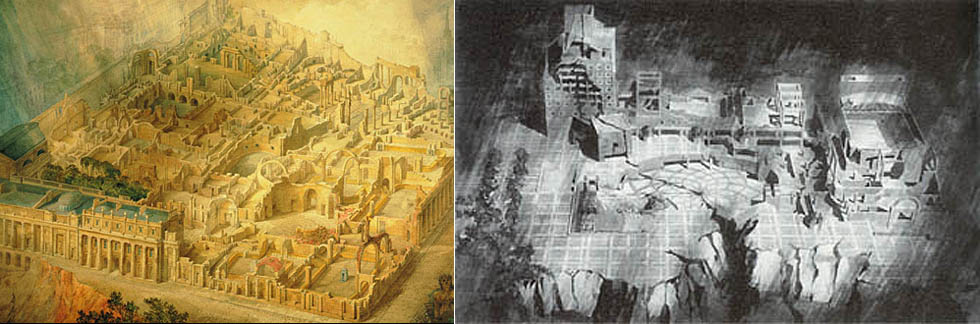

左:ジョセフ・マイケル・ガンディ、「イングランド銀行廃墟図」1830. 右: 磯崎新、「つくばセンタービル廃墟図」1983.

当時イギリスで起こったピクチャレスクは、意図的に設計された廃墟を人間の手で疑似再現された自然内に点在させ、虚構の自然を作り出した。イングランド銀行を手直しした建築家サー・ジョン・ソーンは自らの建築が遺跡のように発掘される様を描くことで、古代建築の崇高さ、アルカディア的な理想モデル、パラディオの明快な空間秩序に比すものと宣言しようとした。磯崎はそれを手法として用いている。

磯崎新は上述の廃墟図に関して次のように語っている。それは、あるいはポストモダニズムの存在意義を言い表しているように思える。

「庭園を<自然>の虚構として構成した時代から始まって近代と呼ばれる知の一つの形成が波紋のように世界を何度か襲ったあげくに、その虚構をあらためて虚構として描くほかに採用する手段の無い時代を私たちは生きさせられている。記号が実態から剥離して時元と位相をかえて操作可能になるべく再配列させられている。その記号の波のさなかに投企される新しい記号はあくまでも、揺らぎを起こし、波紋を増幅するだけなのだが、それが、オーバーレイされたマルチスクリーン上の映像のように、際限のない振動を続ける。それ故に…18世紀中期に始まる<建築>の危機も、その危機の内容こそが実像であって、それを説明する諸事実は、スクリーン上の映像のように、流動し点滅せざるを得ない。”廃墟図”というクリシェも異なる文脈の中で意味を変え、しばしばレトリックとして政治的な作動をする。それが未だに有効な手段にしうることにこそ実は注目すべきであって、この虚構を虚構として描く時代がやはり、あの18世紀中期の”危機”に始まる近代の連続である証拠の一つと言えるのだろう」

西洋建築史再考〜1. ポストモダニズムまでの西洋建築史

リベスキンドの一連のプロジェクトは、「脱構築主義」というスタイル(形式ではなく)にカテゴライズされる。本来、脱構築主義は定型化し形骸化した(故に問いかけることなく乱用される)建築の言語、形式などを解体し、問い直す過程が建築プロセスとして視覚化した、批評を内包した方法論である。(哲学者ジャック・デリダが言語において提唱し実践しようとしていたことに影響を受け、連動する形で建築においても実践された)

脱構築主義を掲げ活動する多くの建築家は、ロシア構成主義などのモダニズム創成期に興った、過去に対する批評的な方法論やその実践、またその創造のエネルギーや社会への関わり方に大きな影響を受けた世代であり、その主義主張を受け継ぐ形で彼らは形骸化していった過去の形式/様式に対しての批評的方法論としてその活動を興している。脱構築主義という命名は、(上述したように)この運動がまず過去の建築とその成立様式を読み取るために形式における様々な要素を分化/解体し、それを批評/翻訳する行為に由来するはずであった。

今回はここで脱構築主義について見てみる前に、その活動の前提となっている、西洋における建築の成立と、ポストモダニズムに至るまでの経緯について駆け足で再考してみようと思う。

ヨーロッパが西洋文明として成熟していく中で、その成熟の度合いと強度を示すものとして建築は成立していった。ギリシャ・ローマで成立した古代の建築様式はいったん歴史の水面下に影を潜めたが、宗教と権力を体現しながら中世のゴシック建築は技術的/美術的観点において最初の頂点に達する。

その後ルネッサンス期に透視図法の発明により、幾何学に基づくプロポーションの純粋性や透明性が空間において実現されるようになる。それはギリシャ・ローマ建築様式の純粋性を再発見することにつながっていった。中世までに確立された建築技術や形式を吸収し、それまでのプロポーションの再考がなされ、目に見える装飾要素や表現方法を置き換えていった。クラシック形式/様式(古典主義/Classicism)として体系化されながら急速に浸透し、いくつかの反動運動を招きながらも産業革命前後まで続く。

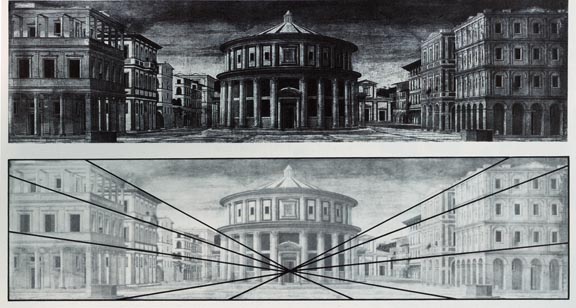

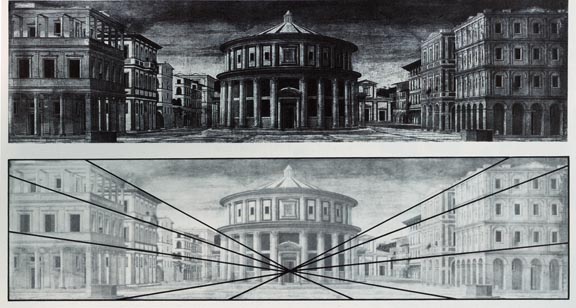

Piero della Francesca and Luciano Laurana, “View of an Ideal City.” 1460. 透視図法で描かれた空想上の理想都市。透視図法によって建物のプロポーションを求め、パースペクティブの消失点に建物の中心がきている

次第に装飾的性格に論点が移り建造物の純粋性や透明性の議論から離れていったていったClassicismは、修辞性や象徴性を表す徽章の役割を持つものとして再び広く社会的な利用がなされるようになる。(Neo Classicism。最たる例として、後にナチス・ドイツはClassicismを国家の理想の象徴として利用した)

しかし、国力の高まりを目指す中次第におこっていった産業革命は、新たな素材や技術を次々に生み出しながら、それらが社会に還元される中で労働者革命をも引き起こして、急速に社会を変革していった。技術的な革新が労働者革命の描くユートピア思想に盛り込まれていく過程から、必然的にモダニズム運動が起こってくるのである。

モダニズム運動においてまず求められたのは、建築の技術的/表現的パフォーマンスを根底から覆し拡大する新たな素材と技術を手にした上で、どのような建築が可能なのかを模索することだった。ガラスや鉄などの工業マテリアルは、石造りの重厚で不透明な壁によってのみ可能だった大規模建築を、軽く透明な素材で作り出すことを可能にした。そうして生み出された新たな建造物は、Classicismの修辞的/象徴的/装飾的性格に対して強い疑問を投げかける。

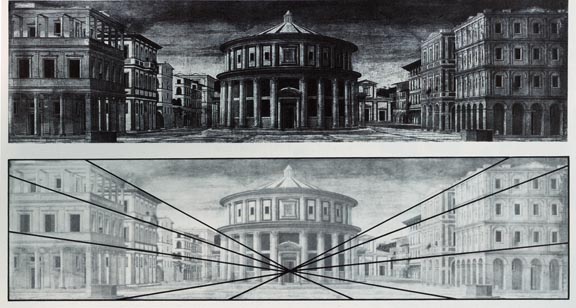

セント・ピエトロ寺院のプラン断面図。左は最初の設計者ブラマンテのもの、右がミケランジェロのもの。分厚い壁をカットして現れる黒塗りの部分を「ポシェ」と呼ぶが、ブラマンテはポシェを描くことから設計を始め、細部のディテールを建物のmassに集約し、肉体化していった。内部空間よりも、建築の肉体性の地位が高くなったことを示す

ここでモダニズム運動のとった行動は、ルネッサンス期になされたギリシャ・ローマ建築の純粋性の再発見が建築の再考につながっていったことに習い、まずは「重力に抗い建ち上がり、そこに内部あるいは外部空間を創出する」という建築の原点に回帰する活動であった。

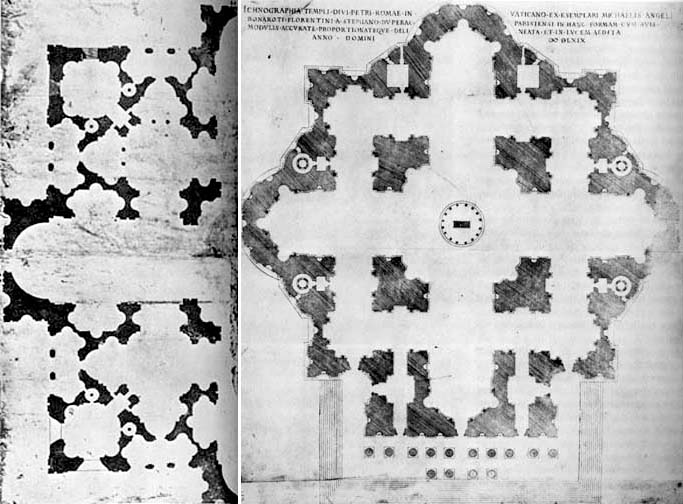

モダニズムの騎手の一人であるル・コルビュジエは、ギリシャのアクロポリスに建つパルテノン神殿の姿に建築のオリジナルとしての姿を見ている。それは、神聖域として定められた水平面を地面上に作り、その聖域を列柱によって取り囲み、またその列柱によって聖域を覆う屋根を持ち上げた、最も基本的でありながら原点であるべき建築の姿であるとしている。そして、コルビュジエは水平なスラブ(床)を地面に置き、もう一つの水平スラブを柱によって持ち上げることで内部空間を生み出す「ドミノ・システム」という建築の原型をまず宣言した。こうしてサンドイッチされた内部空間は自由に設計することができ、装飾要素以前に空間の性格を考え得る基本言語を作り出したのだ。

ル・コルビュジエの「Dom Ino」(ドミノ)システム。水平スラブを「持ち上げ」2平面の間に自由空間を作る。これにより「壁」によって立ち上げていた今までの建築から壁を解放し、自由な壁の配置、そして建物の表皮が自由になる

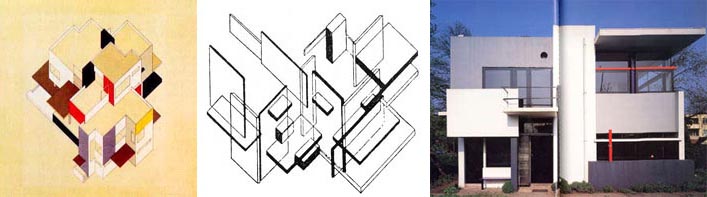

ヘーリット・T・リートフェルト. シュローダー邸。壁はmassというより面として捉えられ、空間において自由に拡散/配置され、素材とその大きさ、厚み、透明性、色等様々な意識化/可視化された壁の違いによってその存在意義が定義された。真ん中はテオ・ファン・ドースブルグによるドローイング「反構成」

もう一人の旗手ミース・ファン・デル・ローエは、コルビュジエの原型に近い考え方を持っていたが、原型というオリジナルに回帰するというより、原型の持つ透明性、純粋性という性格を始点、あるいはゴールに定めている。ミースは「Less is more」という方向性を建築に求めた。では、まずここでの「Less」とは何を意味し、表しているのだろうか。

ガラスや鉄などの工業マテリアルを用いることで物理的な透明性を獲得するのみならず、グリッドの均質空間に数学的規則性やプロポーションバランスを体現した抽象空間を作り出すことを求め、意識と認識における透明性をも獲得しようとした。

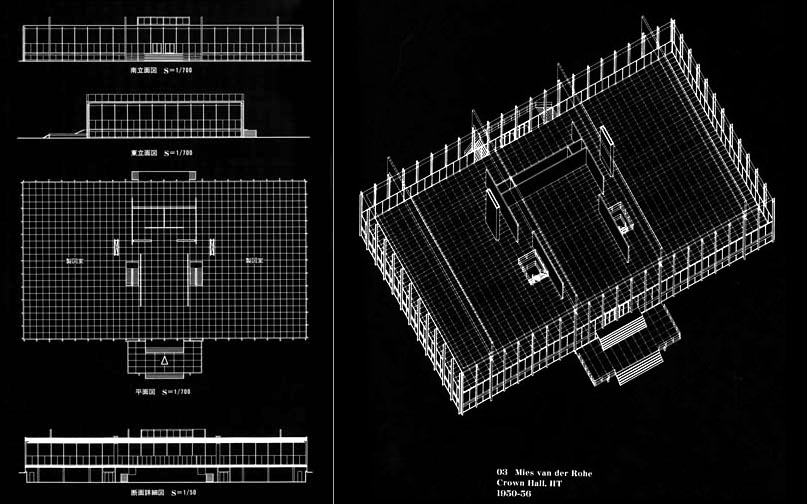

Mies van der Rohe、イリノイITT Crown Hall, 1950~56. 対称性、均等性などから無限に繰り返すグリッドの抽象性が想起される。こうして水平スラブの空間が形而上的に無限に拡がり、拡散していくエントロピーを夢想させる

ミースの目指したものは、この二つの透明性の形而上の認識による空間を限定する建築の消失=エントロピーであり、一つの建築の解体であったと言える。この流れを汲んだ、グリッド、フレーム、パターンなどを多用し反復させることでエントロピーを目指す建築の解体方法も、ポストモダニズムの一スタイルとして力を持っていく。

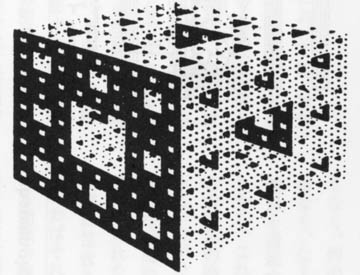

シェルピンスキーのスポンジ/四角形の側面の穴は、その1/3サイズの8つの穴に囲まれている。それら8つの穴も同じ法則で8つの穴に囲まれている。その操作が無限に反復される結果、全体積はゼロに近づきながら逆に全側面面積は限りなく増加していく。そうしてこの立方体は二次元と三次元の立体の狭間に存在することになる

次回、ポストモダニズムと脱構築主義を取り上げる。

ダニエル・リベスキンド〜1. ベルリン・ユダヤ博物館

グラウンド・ゼロ計画コンペで採択されたダニエル・リベスキンドの案。今回はまずこのリベスキンドが一体どのような人物かを探るとともに、ユダヤ博物館を取り上げる。

リベスキンドは1946年、戦後のポーランドで生まれた。ベルリンからわずか数百キロ東のウッチという街だ。事実、ユダヤ人の家系であるリベスキンドの家族は、そのほとんどを戦時中ホロコーストによって失ったという。しかし彼の父はホロコーストを生き延び、リベスキンドは生まれた。自身の存在を自らの意志に関わりなく規定し、またこれからも規定し続けるであろうホロコーストの記憶は、彼のみならずすべてのユダヤ人に、またすべてのドイツ人に求心力を持ち続けるだろう。そしてそのような過去を生み出した「場」は、それを消し去ることなく内包したまま、現在、そして未来へと存在し続ける。現在に生きる我々は、どのように過去の記憶やそれを内包した空間に向き合い、その認識を現在へ、また未来へ向かうベクトルへと変えていくのか。その問いかけは、彼の作品やプロジェクトの想起に強い軌跡となって立ち現れている。

彼の父はリベスキンドが生まれた後イスラエルに移住し、リベスキンド自身はイスラエルで作曲を学びながら、1965年にアメリカ国籍を取得している。アメリカに移住後さらに作曲を学んだが、その後音楽を離れ、ニューヨークのCooper Unionで建築を学んだ。現在はロンドンに拠点を移している。

奇しくも1999年の9月11日、リベスキンドが設計したJewish Museum Berlinがオープンした。彼はこのコンペに際し、「Between the Lines」というコンセプトでプロジェクトに挑んでいる。それは果たして、どのような内容なのだろうか?

Jewish Museum Berlinの中庭から外壁とそれに続く空を見上げる

“Between the lines.”

”I call it this because it is a project about two lines of thinking, organization and relationship. One is a straight line, but broken into many fragments; the other is a tortuous line, but continuing indefinitely.”

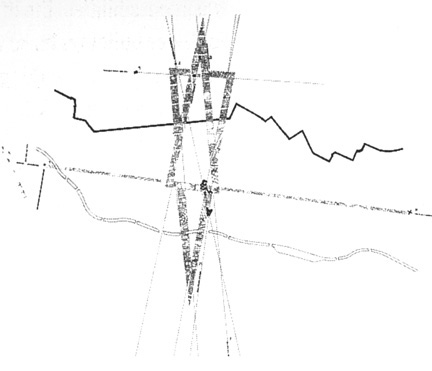

上のドローイングには、いくつかのテーマがメタファーとして埋め込まれている。

記憶を内包した「場」には、目に見えずともさまざまな影響力が作用し、その作用の拠り所をたどる行為が軌跡としてこの場において出会い、時に衝突し、時に反発し、時に融合しあう。リベスキンドはいくつかの強い影響力を持つテーマをすくい取りながら、同時に、場に満ちている目に見えない、言葉によって表すことのできない数多くの影響力の存在している事実をいかに表象するか模索している。

例えばこのドローイングには、まっすぐでありながら細かく途切れた線と、蛇行しつつもどこまでも続いていく線が、「思考/構成/関係」といったテーマを表している。さらにその上にはユダヤ人の象徴であるダビデの星が、この場を満たす記憶と、ホロコーストの事実を語るmatrixとして重ね合わされる。星型はこの土地から去っていった、あるいは連れ去られたユダヤ人達の行き先によって歪み、崩れていったのだ。

“Architectural Alphabet.”

その上で彼は「Architectural Alphabet」という上のドローイングにおいて、常に作用する外部からの力、あるいはそれに対する内部からの反応を「連続」し、「継続する」空間表象の可能性としてアルファベットという「一連の」言語として構成することを試みている。これらは実際に3次元空間に建ち上がる建造物の構成言語として利用された。そのため、建ち上がったJewish Museumという「プロジェクト」は、この場所に特定の過去の記憶を現出させながらもそれをシーンとして固定する(従来の美術館/博物館のような)ことを拒み、常に連続し継続する流れと変容のエネルギーに満ちた空間として現れる。そして展示順路の最後には27mの高さに及ぶコンクリートの空隙が上部からのみの自然光に沈み、訪れるもを吸収し、あるいは「時」の中に拡散する…

内部空間。左は二本のラインの空隙を進む階段「継続の階段」と、その空間に切り込む軌跡が構造体として見えている。右は「Holocaust Void」へ通じる最後の経路

内部展示室。数々の「記憶」と、変容と連続性を強いる空間の連なりが床、壁、天井のあらゆる部分に表出する

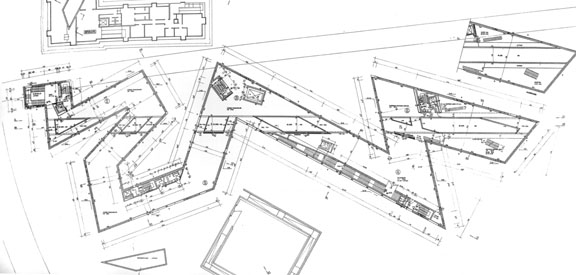

プロジェクトのプラン図。ダイアグラムとしての、あるいは付記や注釈等がこのサイトに存在するinvisibleな力として描き込まれている

建ち上がるものはmassとしては固定されつつも、絶えず作用する影響力の軌跡がmassを刻み付け、変容し続ける可能性をはらんでいる。現在の空間に存在しながら、過去の記憶と、未来へのベクトルを垣間見せながら常に揺らぎ振幅し続ける存在。リベスキンドのプロジェクトには、物体としても、また我々見る者の内部に映し出される精神の像としても揺れ続ける。

Museum本館のプラン。ゆがめられたダビデの星、二本の線の間に取り込まれ、空間に満ちた限りない記憶が建物の要素となって現出する

Jewish Museum Berlin全景。隣にあるバロック様式の建物はプロイセン時代の法廷「Kollegienhaus」で、リベスキンドはここをJewish Museumの入り口に定めた

道路側ファサード。隣接する法廷建物は異質なる姿を見せるものの、建物スケールや建物に刻まれた”亀裂”のスケールは連関性を保っている

Ground Zeroプロポーザル 〜4年の後に〜

グラウンドゼロ跡地の計画コンペでダニエル・リベスキンドの案が採択されてから、3年近くが経つ。

全米、そして世界中がニューヨークの象徴であった世界貿易センターの復興への連帯感を強める中、リベスキンドの案は非常な好意と期待を持って受け止められた。「フリーダム・タワー」と名付けられた、アメリカ独立の年をその高さとする(1776フィート/541メートル)メモリアルタワーを中心とした彼の案には、テロ直後に出された機能的に現実的だが事件の記憶をとどめるには凡庸で印象の薄いいくつかの計画案と違った、未来への期待を抱かせる強い意志が込められていたのだ。

最初期の計画案。過去のタイポロジーをバリエーションとして取り上げただけで、テロの記憶をとどめるメモリアルとしてのイメージはない。誰が見ても凡庸と感じられるとして、知事や市長を含めた計画当局から却下され、コンペのやり直しが命じられた

この第2次コンペには第1次コンペと違い世界中から多くの建築家が参加した。グラウンド・ゼロはニューヨークとアメリカに限られたテーマではないだけに、多くの参加があること、さまざまな案が提案されることそのものに意義が生まれる。テロの事実と記憶に対峙するアプローチとして、また現在を生きる我々の未来への展望と希望として、建築は新たな言語となり得るのだろうか。

これから幾度かに分けて、さまざまなコンペ案を紹介していくつもりだ。

「普通の道」にて思う

「地図」という言葉において、図は道とその境界を表し、地をその境界に生み出す。

人は生きるために常に何処かに向かい、辿り着こうとする。道はその指標であり、何処かへ辿り着けるだろうという希望でもある。「初め地上に道はない。歩く人が多くなれば、それが道になるのだ」と、魯迅は言った。道は途中とどまるための駅/宿場を次第に周囲にまといながら、「図」の部分を埋めて行く。そしてさらなる道が、他の目的地へと辿り着く道が生まれていく。

やがて寂れていく道もあるだろう。人通りが途絶え、とどまる人の絶えた道、そして取残された路傍の建造物。それでも道は過去へ通じ、還るべき人を待って静寂に沈む。朽ちている壁が、時の経過を刻んでゆく。

マンハッタンのBroadwayは、ネイティブインディアンの通う道であったという。アイアングリッドを切り裂き、飛び地を生み出しながら、過去と現在が交差する。そして今世紀、人々は目的地を空に定め、高層ビルは新たな次元へと伸びていった。

地上の道から遠く離れ、やがて足下を見失いかけた。地上から見上げる空は、壁に遮られて見えなくなっていた。わずかな隙間から射してくる陽の光は、辿り着く所の未だ遠いことを物語る。それでも、そのわずかな光を受け止めた瞬間が、未来へのベクトルへと変わっていく。

やがて辿り着く場所は、到達点というより、”home” であることを望みたい。「ただいま」の声に、「おかえり」と応える声を求め、信じながらオデュッセイアは旅を続けた。

自らが求め、自らを迎え入れてくれるゲートは、何処かに、もしかしたら見逃しているすぐそばに開いているのかもしれない。