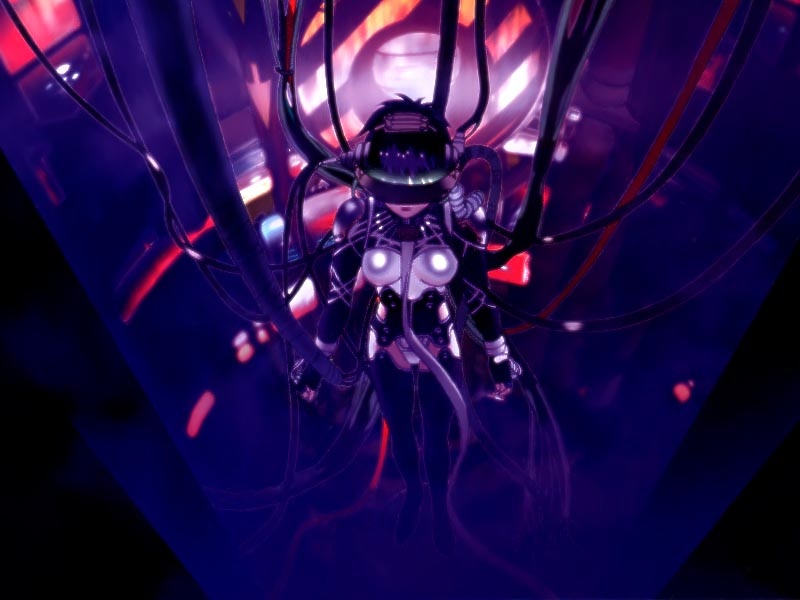

攻殻機動隊シリーズの魅力

今では世界中でカルト的人気を誇るようになった映画監督押井守が、漫画家士郎正宗のコミック作品をもとにすでに2作のアニメ映画を作った。アメリカでもビデオ売り上げ1位を記録し、多くのフォロワーを生み出してきた。今回は「攻殻機動隊〜Ghost in the Shell」コミック版、テレビシリーズ、映画版、そして映画版2作目の「イノセンス」をもとに書いてみようと思う。

コミック作者の士郎正宗は、エンターテイメントとしての枠を保ちながら、人間の精神活動を抽象的な存在としてではなく、様々な形で具象化することを試みている。近未来に訪れるであろう身体のサイボーグ化と、それに伴う精神と肉体のさらなる乖離を描くことで、普遍的な問いである人間の精神と肉体の関係がいったん解体され、問いとともに組み直される。

主人公は高度な身体能力を得るために、自らの脳以外の全身をサイボーグ化(義体化)する。それを可能にするのは、すべての精神活動の仕組みが科学的(化学的)に解明され、デジタル化されることによる。デジタルデータ化/コンテンツ化された精神活動ーー思考や夢、記憶、欲求などーーは、コピーすることもできるし、模倣したり新たに作り出すこともできる。現在我々が「ヴァーチャル」といって区別できる仮想世界は、高度化すればするほど、我々人間はそれを「現実」と認識し始めるだろう。現代でも、音楽のCDによる再生や、ホームシアターのサラウンド再生など、かなりのレベルの仮想経験が体験できるようになった。「アナログ」という概念も、人の認識の上でのものでしかないのかも知れず、身体による知覚とその認識のプロセスが、電子デバイスによる状況情報の高度なデジタル化と違うのかどうかーーもしデジタル化の精度が人間の身体能力の限界を超えたとき、その差異は定かではなくなるかもしれない。

0と1というデジタルの基準は確かに抽象的だ。しかし、例えば音を例にとってみれば、それをアナログであると定義する空気振動にしても物理現象としてはサイン波、コサイン波といったデジタル的な波動の変形の結果である。それを受け止める人間の耳はそのデジタル的な波動を受け止めたのちデジタルな電気信号に変換して脳に送り、その電気信号が音として認識される。それを純粋に身体のアナログ的知覚プロセスと定義できるのかどうか。

人間脳の活動が基本的には電気的パルス以外の何ものでもない、人間の精神活動もパルスの伝達とその記録保存に「すぎない」と言い切ってしまうことに従来の哲学感では倫理的な問題を感じてきた。しかし科学的見地に立てば、パルス伝達そのものの構造や伝導プロセスに人間の能力としての存在意義を見いすことができる。実際現代科学が解明する人間の、あるいは我々を取り巻く自然の能力は計り知れないし、それを目の当たりにすることは神秘的ですらある。その上で、我々人間は持てる技術によって、その能力をさらに拡大する方向に向かうかもしれない。近い未来、我々はその行為に対する倫理問題に再び立ち会うことになるだろう。

そういった意味で、このシリーズのテーマである「義体化」のまず最初のポイントは「知覚」におかれる。知覚という時点で既に、入力情報は電気パルスとして伝達され、それを認知し記録するのは「脳細胞ネットワーク」でできた「インターフェイスの構造」である。「攻殻機動隊」ではそれら一式を組み込み納める身体とその活動を「個人/ゴースト」とするわけだ。だから、高度なサイボーグ社会では、個人もさらに大きなインターフェイス構造に直結することで、個人という限界を超えるインフラが近未来に整備されることはインターネットの普及を見ても容易に想像できる。

「攻殻機動隊」によく出てくる、有線による外部ネットワークへのアクセスもその「構造」と階層化の概念化をわかりやすく説明する。「外部ネットワーク」へのアクセス自体が、自分の中で物事を認識するための「脳構造」へのアクセスと、システムとしては同列になっていくのだ。シリーズを通して出てくる、アクセス制限を超えて侵入してくる悪意のある侵入者に制裁を加える「攻性防壁」も、ネットワーク構造間での障壁と構造自体のどちらが上位性を主張するかという問題を喚起していて面白いし、TVの2ndシリーズのテーマである、「ネットワークの集積化=外部記憶の集中化」を移民問題などのタイムリーな社会問題と絡めて考えた時、新たなカリスマ性や求心力の生まれ得る状況として注目している点が面白い。

その上で、「攻殻機動隊」がユニークなのは、そういった高度構造体がネットワークで膨大な外部記憶情報の海の中から新たな独立した存在を生み出すかもしれないし、それが生命の定義を根底から覆すかもしれない、というようなパンクな提案をしているところだ。宗教世界とは実はそんな高度ネットワークの上位体であり、その上位体へのチャネリング(…)による宗教体験が一部で経験されてきたのが宗教ではないかなどといろいろエンターテイメントな提案を作者はしている。サイバーパンクの到達点として、そこは過去のパターンを突き抜けていて面白い。

「個人」の集まりでない、高度な知覚/記憶インターフェイスを持つ人工的な外部ネットワーク/外部記憶が実現した時、言い換えれば自発的に機能するAIのような存在となった時、では人間の「精神」と呼ばれるもののAIに対する優位や差異はあるのだろうか? バーチャルという疑似体験の真偽が今後ますますあいまいになっていく中で、記憶の意味とはなにか? そして「記憶」と「記録」の差異は残るのだろうか?

ロボットやAIの人間への隷属化は、よくSF映画のテーマとなることからもわかるように起ることが予想できる問題だし、彼らが人間の欲望や利己主義の受け皿としての存在になることは想像に難くない。「イノセンス」では、人型タイプのロボットは、人が新しい関係を持つためものとして作り出すロボットが人の形に似せて作られることの意味を問うものとして用いられている。人間が自身の存在を「ゴースト」という精神活動の源となる神秘的存在によって実存を定義するもの、という考え方が倫理的立場からなくなることはないだろうことを考えると、ロボットやAIはその点に固執することで差異化、言い換えれば差別化される。「イノセンス」では、ロボットが「ヒトに似ている」と認識できるレベルに形態がとどめられ、完全に人型であることを意図的に避ける人間の利己的な一面を見せる一方で、義体化を押し進め、疑似体験に埋もれるヒトは、自己を確立する定義や現実の欠如につねにさらされることを描き、人間存在定義そのもののあいまいさをあぶり出す。

「イノセンス」の中で、登場人物(バトーとトグサ)が何かと啓句や詩句を口にするのは、「外部記憶」に瞬時にアクセスして引用するようになることで我々人間が思考ではなく情報を蓄積/記録し、それをピックアップするだけの思考停止状態へ陥るという既に現実となりつつある現実を示しているのではないだろうか。百科事典的な記録へ人間が従属することになるというのはアレキサンダー大王の太古から言われてきたこととはいえ、インターネットは万人に外部記憶化を促す最大のきっかけとなったことは疑いがない。それ故に、ブログという新しいツールが、忘備録的側面だけでなく、つながりの連鎖、人と人との間をつなぐものになることを願いたい。

「攻殻機動隊」が描き出す世界は、ある意味既に現実化してきている状況だ。「我思う、故に我あり」とは、現代においては警句であるのかも知れない。最後に、いくつかの啓句で締めくくりたい。これも、百科事典的「引用」に過ぎないのだけれども。

“To be is to do.” ソクラテス

”To do is to be.” サルトル

”Do be do be do” フランク・シナトラ

ドリアン・ドリアン〜中国の変化

中国東北部の地方都市牡丹江から香港近郊の経済特別区シェンチェンに出稼ぎに来ていた少女イェンが、家族にも内緒で3週間の香港滞在ビザを取り、大金を得るために娼婦として働いている。ストーリーはそんなところから始まる。

香港を描く上でありがちな、超高層近代ビルと人々がひしめく猥雑なマーケットとを比較するような映像は出てこない。彼女の行動範囲は、寝泊まりしブローカーからの連絡を待つ安アパートと、呼び出し場所のホテルに限られている。香港の若者がたむろする繁華街へと足を伸ばす時間も体力も、多分興味もほとんどない。そんな彼女の姿を、カメラは感情を持たずに追い続ける。けれどそこに映し出される彼女の姿からは、不思議なほど暗い影が見えてこない。どこまでも若い彼女は食べては男の相手をし、男の体を洗い、そして帰ってきて寝る。感情の入り込む隙もなく、香港の路地裏は、そこだけで世界として完結している。

この路地裏に、シェンチェンから出稼ぎにきている足の不自由な男の家族が暮らしている。男は既に出稼ぎで金を貯め、シェンチェンにはきちんとした一軒家すら持っているが、妻と、不法滞在となってしまう小さな娘ファンと男の子をつれて、香港に再び出てきた。路地裏で皿洗いの仕事をしながら、妻と子供達は幾度となく家に帰るイェンの姿と案内役の若い男の通り過ぎるのを目にする。不法滞在のため路地裏の狭い世界に行動範囲の限定されたファンにとっては、イェンと男の姿は数少ない外部とのつながりだった。ある日不法滞在者を摘発しにパトロールにきた警官から一緒に隠れたイェンとファンは、初めて言葉をかわす。イェンにとって小さな妹のようなファンと、つかの間心が通う。

やがて滞在期間の切れたイェンは実家のある東北地方へと帰郷する。染めた髪を切り、地方の空気に慣れるよう雰囲気の変わったイェンが、同級生で結婚予定のシャオミンと新しい住まい探しをしているシーンから帰郷後の生活が描かれる。質素な中にも、生活感のあるアパート。香港の殺風景な部屋と、まるで正反対の雰囲気をかもしている。切り替わっていく暮らしの中で、やがて今まで語られなかったイェンの心の中が淡々と描かれていく。

香港では極悪の生活環境でも金は地方の平均よりも圧倒的に稼ぐことができる。しかし、中国の地方都市ではそれほど金がなくても皆が平均的な暮らしをしており、生活自体は豊かなものだ。本土の故郷に帰り、イェンも周りの人々のように普通の生活を始めるべく商売を始めようと考えたり、以前在籍した京劇学校でのことを思い出したりする。しかし地方においては大金である蓄えを得てしまったイェンには、地道なもうけの安い商売をやっていく意味がなくなってしまっている。イェンは、生活のためではなく自分の居所を定めるために商売をしたいと思っている。それでも実際行動を起こすほどのものがなかった。通帳に貯まった大金を見て、自分がどうしようか、何をしようかわからない将来への不安にかられる。生活苦を克服した今、自らの存在意義を考えることに目覚め、そのために生まれるモラトリアム。これは経済成長に湧く現代中国のこれからを問う鋭い洞察に思えるし、今日本の若い世代を飲み込んでいる問題でもある。

「ドリアン ドリアン」で、主人公のイェンが香港と郷里で同一人物と思えないように描かれているのは監督の意図するところだとしても非常に驚いた。ただ、今までの中国/香港映画にありがちだった、外部の人間にわかりやすい、広大な中国の大地に根ざした人々のたくましさ、あるいは香港の底辺にある猥雑な世界の持つ生命エネルギーというステレオタイプは、本当のようであってもすでに現実ではないものになりつつあるのかもしれないと感じた。

以前シェンチェンを訪れた時あらゆるところで見かけた、行き場もなく店に何人も固まって何するでもなくつまらなそうにしている若い女の子達の姿を思い出す。(2003年当時、シェンチェンの人口の3/2が女性で、さらに平均年齢は17才前後であったように思う)シェンチェンという巨大な経済実験場に形骸的にかり出され、空っぽの近代ビルの1階で雑貨の山の影で佇んでいた。自分が消費する側には決してなれず、うまくしても自分が消費されるモノであることを知って消費されることを待つ、悪くすればそんな機会さえ与えられない。そのただ中に放り込まれた彼女らの心の、どうしようもない温度の低さ。それを第三者として外部から見つつ、若さのエネルギーを語ることはどうしてもできないことだった。

郷里に帰ったイェンは香港での生活について口をつぐむ。イェンよりさらに若い従姉がダンスを学びたいために香港に連れて行ってほしいと願っていることを叔母から告げられ、それを素直に応援してやれないイェン。香港での仕事仲間から仕事の誘いを受けても香港に戻る気はしない。そんな煮え切らない状況の中で、夫のシャオミンともすぐに離婚する。この辺りの描写は、中国の地方でもすでに家族についての価値観や、親子関係が変化しつつあることを浮き彫りにする。

学校の級友たちとの温度差を感じながらも、やはり同年代として一番心が通いあうことをイェンは感じている。ある日皆で線路わきにたたずみながら、大声で歌を歌う。昔のおおらかな文化や暮らしぶり、人間関係をユーモラスに歌う姿は、自分の過去に対しての後ろめたさやつらさを吹っ切りたいというよりは、金だけを安易に、自分勝手に貯めてしまったことへのある種の照れ隠しととれなくもない。彼女のような、水商売で一気に金を稼いでしまったような人ほど、あるいは資本主義のストレートな光と影を同時に体験してしまうのだろう。彼女がスポーツのように男をこなしていくというのは、よくあるstereotypicalな「彼女のたくましさ=香港の生命力」を描いたというよりは、経済なんて大仰な振りをしていても実は安っぽいギャンブルのように、数や時間をかければこなせてしまう程度のものだと言っているような感じがする。かなり乾いたユーモアではないだろうか。

この映画には、とにかく意味深なシーンや描写がたくさんある。タイトルとなっているドリアンも、何らかのメタファーとしていくつかのシーンで登場する。大きなとげだらけの固い殻を持った東南アジアを代表するフルーツだが、殻を割るのは固くて大変で、さらに独特の悪臭がある。ファンの父親が娘の誕生日にと以前食べてうまかったというドリアンを買って帰るが、殻を割るのに手こずり、さらに悪臭のため家族にはとても不評だった。ある時には、イェンの案内役の若い男が突然後ろからドリアンの実で殴られ、大けがをする。またイェンが故郷に帰った後、つかの間心が通い合ったあのファンからドリアンが届けられる。

ドリアンという名前や「果物の王様」という評判は知っていても、身を食べたことのある人は実際少ない。ドリアンのその固いとげだらけの殻を目の前にして、「中を割って見てみよう」、あるいは強烈な悪臭をこらえてさらに進んで「食べてみよう」とすることは言ってみれば勇気のいることだ。ドリアンはこの映画の中で、そういう行動を起こすことがいかに難しいかを示している、物事の本質のありようを示す中国故事のような隠喩と言えなくもない。物の本質を悟った振りをして沈黙し行動を起こそうとしない賢者、何も考えることなくただ目の前の現実を受け入れ従う平民、そんな中、当たり前とされる世の中のルールを問い直すために、それを破壊することをいとわず実行する愚者。ドリアンはそんな愚者の出現を待つ、試金石のような物なのか。

実はドリアンで案内役の男を殴ったのは路地裏に共に暮らす不法滞在であろう中東系の男であることをファンは見ていた。多くは語られないが、中東男のもつある種の生真面目な正義感が、(無害だけれど)テリトリーに侵入してくる、単に若くて、それを利用もせず無為に空気吸うだけのチンピラ香港男を殴らせた、と勝手に想像してみた。そして、ドリアンが不法滞在をとがめられ強制送還されてシェンチェンに帰ったファンから送られてきて、これをどう扱うか苦労するイェンや周りの人たちの姿が、彼女の、そしてすべての中国人のこれからの生き方の複雑さを示唆しているようにも思えた。

ドリアン以外にも隠喩のようなシーンがいくつもあって興味深い。香港滞在時、イェンが客の体を洗いすぎて手や足の皮が剥けてしまう。それに対するかのように若いチンピラ風の入れ墨を彫った男が出てきて、入れ墨は一時の痛みでさほど苦しまずに手に入れられると言う。それは、一度手にしてしまえば形となってずっと残るけれど変えることの出来ない=逃げられない世界を示唆しているように見えるのに対し、若い彼女の皮は剥けてもすぐになおる=生まれ変わり新しい生活に入れると言っているようにも思えた。

最後のシーンは京劇の屋外ステージでの公演のシーンが映され、イェンがその世界に戻ったかのように示唆して映画が終わる。ハッピーエンドであるとか、そういう映画的/物語的な捉え方ができない、これから始まり続いていくであろう人生の試行錯誤の予感という描き方が、中国の今と今後の姿に対する含みを持っているようで面白い。

今までの中国映画は、ハッピーエンドや悲劇的結末というエンディングを用意することで、一つの区切りを作って、そこに現在との切断ーーノスタルジーへの没入という描き方のものが多々あった。それはそれでいいとして、そろそろそういった描き方では現在を描けないことを知り始めている世代がいる、というのは特筆されるべきではないかと思う。

同じ香港映画監督でも、例えばウォン・カー・ウァイは「天使の涙/Fallen Angel」などで見られるように、鬱屈した内向的な乾きや倦怠感が外に向けて一気にほとばしり出る様をスタイライズして描き、その乾きをさらに鋭く昇華させる。一方、台湾のホウ・シャオ・シェンなどは逆に乾きと倦怠感をスタイライズせずに距離を持って冷たく見つめる視線を保ち、その乾きや倦怠感を見る者に共有させることで作品はある種のドキュメンタリー的側面を得て現実感を増す。「ドリアン ドリアン」もその傾向を持った映画で、カメラの視線と被写体の距離感が冷たく、かつ透明になってゆく。こういうアジア映画界の流れを見ても、アジアの都市の混沌とした姿が生のエネルギーの源泉だという今までのアジア観は確かに古くなりつつあるように感じたのだが、どうだろうか。

無名人の詩 ~グラフィティ・ラプソディ 2~

ニューヨークでDe La Vegaというハンドルネームを使ってチョークによるストリートペインティングや短い詩を残すストリートアーティストがいる。この街に長く住んでいれば一度は目にすることだろう。

歩道というのは公共の場であって、そこに何か描いたり物を残していく行為は落書きやゴミ捨て行為と同等に見なされる。なぜなら公共の場での創作活動を許されるのはアーティストという肩書きを社会的に認められた人物に限られ、その肩書きのもとに彼らは「何らかの」目的のために公共の場に何かを残すことを許可されているからだ。

SOHOにて。手前の建物が解体されたことで現れた壁のグラフィティと、工事現場の壁に貼られたポスター。ポスターを貼れる場所ができた瞬間、一気に貼られていく

グラフィティアーティストは、そんなパブリックアートのあり方をポンと飛び越えて活動することで、逆に社会やアートの存在意義について強く問いかける行為としての「何か」を残す。いわば、無名人によるマニフェストであり、完成作品を残すというより行動原理そのものが創作活動であって、残される作品自体もその行動を体現するかのように躍動的で、かつエフェメラルな物が多い。

SOHOで見つけたかなりスタイライズされ「残る」ことを意図したグラフィティ

それは、社会がアートを認知するために定める線引きーーアートと呼ばれるための基準、ここからはアートでここからはジャンクであるというふるい分けーーを始めから宙吊りにし、あいまいにしてそのこと自体を問うことにもつながっていく。ニューヨーク、特にハーレムやイーストビレッジではその行為自体の魅力によって多くの若者を引きつけ、時に行き場のない社会への思いのはけ口としてグラフィティ行為が機能する。それが公共の場において不評を買うことになろうとも、グラフィティ行為に走らせる要因が社会に厳然として存在する限り、拒絶否定するだけでは矛盾を浮き彫りにするだけだ。

SOHOのギャラリーから捨てられたパネル。何かの歌の歌詞だろうか、捨てられているというより「飾られている」かのようだった

事実、ハーレムの子供達はグラフィティ行為をスリリングなスポーツと捉えていることが多い。夜間地下鉄の線路内に入り込み、線路脇の壁にグラフィティを残す。これは一種の肝試しで、時々通り過ぎる地下鉄がくる前にいかに立派な物を書き上げるかを競っているのだ。時に子供達が逃げ遅れて命を落とす。以前クラスメートの近所の子供達3人が同時にはねられ、哀悼の意を彼女もグラフィティのようなコラージュで表現していた。メモリアルとしてのグラフィティは誰からともなくいろいろな人が書き込むために、ある種荘厳な物さえ出来上がることがあった。

上に記したDe La Vegaも、匿名性を利用して逆に一般人の側に紛れ込み、あるいは一般人の立場を貫きながら、単純ではあっても鮮烈な詩や絵を繰り返し歩道に残していくことで、それが一般の多くの人の目に触れる機会を与え、その中から少しでも共感を引き出せれば行為そのものは成就する。

De La Vegaのチョークで描かれた詩や絵はニューヨークの雑踏の中ではあまりにもはかなく、消えやすい。多くの人には気付かれもせず踏みつけられ、人々の足下に消えてゆく。どこに描かれるかも判らないために、神出鬼没で、けれども一度出会ったら、繰り返し目に入ることもあって不思議な余韻を持って心の中に残る。時には誰かが彼の詩に返答し、そのやり取りが残されることもある。De La Vegaは特定の誰かではないかもしれない、といった風にも受け取られるその存在が、言ってみれば多くの人の声であるかのような感覚さえ受けるのだ。あるいは、それは彼の狙いかもしれない。

時々とんでもない場所に描かれるが、普通地についた、目線の高さにあるグラフィティ。ビルの谷間、空を見上げるような場所に、何を思いながら描いたのか

その彼が、2年前グラフィティの現行犯で逮捕された。裁判が行われ、3ヶ月の禁固刑を求刑されたが判決はパブリックサービスにとどまった。(ある意味、皮肉だが)

ここで「公共の総意」という点で見れば、この逮捕劇そのものが「公共」を定義し、その「総意」を引き出し利用することのあいまいさをあばき出す。圧倒的な知名度と記名性を用い、あたかも公共の共感を得られることを前提にした高みから作品を公共の場に現出させるクリスト(ニューヨーク・セントラルパークの「The Gate」は記憶に新しい)が社会的に肯定される中で、ではなぜ匿名性や無名性を貫こうとするDe La Vegaのようなアーティストの創作活動は否定されるのか?

グラフィティアーティストとして広く知られることになったキース・ヘリングやバスキアは、もともと彼らの創作の原点だった、グラフィティという匿名性と反復性の結合によってはじめて存在意義をもつ創作活動から、作品の商品化による反復行為とそれへの記名性への変更によって社会的にはアーティストと認められた。バスキアはそれによって創造性を失っていったし、キースは有名になっても彼の創作スタイルとその場を変えることは無かった。(有名になってからも、彼は何度も逮捕されている。)彼らの作品がコモディティ化され、社会に商品として広く還元されることがさらに認知度を高め、彼らの存在そのものが社会に認められるという現代アートのプロセスは、突き詰めて言えば誰かがプロデュースしたマーケティングであるし、消費社会においてそれはもはや否定されるものではない。アートがマスプロダクションを前提にしたデザイン業界に吸収されていくことはモダニズムの一般化とともにごく当たり前のことになった。ならば、匿名性や無名性を保つには、De La Vega的なゲリラ的創作活動を行う他にないのではないか。

スタイリッシュなレストランの隣に、グラフィティに埋め尽くされたトラックが止まった。不思議と違和感はなく、ニューヨークらしさになっていく

アートと呼ばれるものの社会的存在意味は、現代においてあまりにも複雑なものとなっている。それ故にアートのプロモーションを行うマーケティングのプロセスの中でそういった複雑性は巧妙に隠され、わかりやすさが前面に押し出される。今やわかりやすさとは付加価値だ。そこに欺瞞を見いだす者、在野のより自然な共感を求めるものは、今や意図的に無名でいることを選ぶのだろうか。

ボブ・ディランのあまりにも有名なBlowin’ the wind で繰り返される、「友よ、答は風に吹かれている」という歌詞が、風雨にさらされて色あせたポスターやペンキ跡を見ながらふと思い出された。

How many times must a man look up

Before he can see the sky?

Yes, ’n’ how many ears must one man have

Before he can hear people cry?

Yes, ’n’ how many deaths will it take till he knows

That too many people have died?

The answer, my friend, is blowin’ in the wind,

The answer is blowin’ in the wind.

Yes, ’n’ how many years can some people exist

Before they’re allowed to be free?

Yes, ’n’ how many times can a man turn his head,

Pretending he just doesn’t see?

The answer, my friend, is blowin’ in the wind,

The answer is blowin’ in the wind.

無名人の詩は、今日も風に吹かれ、ニューヨークの街に漂っている。

都市の草の根エネルギーと無名人の詩 ~グラフィティ・ラプソディ 1~

多くのブランドショップが軒を連ねるソーホー。しかし、ソーホーとチャイナタウンを隔てるキャナル・ストリートに近づくにつれ、街並は倉庫街であった以前の面影を残すエリアに入ってゆく。

鋳鉄造りの大きなロフトスペースをもつソーホーの建物は、今でも倉庫として、あるいは入荷される物資を管理する事務所、加工する工場として使われているところが多い。石畳の道端で、一日を通して多くの物資が積み下ろされ、また積み込まれているのを頻繁に見ることができる。

もちろんその大きなスペースを活かした高級アパートが増えたとはいえ、実はその足下には今も変わらず倉庫街の顔がある。以前ソーホーを彩ったアーティストたちの活動も、このエリアが持つそういった雑然とした慌ただしさを背景にしていたのではないかと思わせる。(キャナルストリートにはニューヨークでもっとも品揃えの豊富な画材/アートストアである’Parl Paint”があり、ロフトスペースを利用した店内は当時のアートシーンを彷彿とさせる雑然さが残っている)

ソーホーにあるギャラリーの、ちり一つ落ちていないようなホワイトスペースに飾られるアートは、しだいにニューヨークの持つエネルギーや猥雑さ、そして地道な、しかし堅実な歩みを続ける多くの一般的な人々の生き様と離れていった。それに違和感を持つアーティストたちはいつしかソーホーを離れ、あるいはそんなソーホーアートと自らの関係に対してアイロニックな感情を抱くことになる。高級化し平坦に均一に塗り込められていく建物の壁に、またそんな中取り残された小さな余白スペースに、アーティストに限らない多くの人々がグラフィティという形のエネルギーをぶつけていった。

風雨にさらされ、風化しながらも、小さく見える一つ一つの声が次々と新たなエネルギーとして積み重ねられていく。そんな中には強いメッセージ性をもつものも見受けられ、それらがさらに周囲のグラフィティに別の力を与えていく。

最近名前を知ったWK INTERACTによるポスター。一つ上の写真にも同じポスターが見られる。彼のグラフィティアートはニューヨークのさりげない空きスペースに突然現れるのだけれども、残念なことにそんな空きスペースは次第に新しい建物によってなくなり、それとともに彼の作品も消えてゆく。だがそれこそがあまりにもニューヨークらしい/都市らしい潔さとは言えないだろうか。

2004年の共和党大会はニューヨークで開かれた。もともとニューヨークでの地盤が弱い共和党は、9/11という機会を用いて、ニューヨークへの切り込みをはかろうとしたのだ。その前後にいろいろなポスターやグラフィティ、路上への書き置きなどが街のいたる所で見られた。剥がされてもまた次のポスターメッセージがはられる。剥がされた跡すら、メッセージとなっているかのようだ。

ちなみに象は共和党のマスコット。このポスターのオリジナルはミケランジェロの”ピエタ”と思われる。死したキリストを抱くマリアが、自由の女神に置き換えられ、さらに横たわる人物の中の影が共和党マスコットの象のように見える。このポスターの隣には、ブルックリンの発電所から立ち上る煙が猛る象に変身していく様が描かれたポスターもあり、作者によるのか、小さなメッセージ文がそえられていた。

誰の目にも留まらぬまま今日もグラフィティやポスターが雨にうたれている。静かさの裏に都市の変わらぬ日々の歩みが感じられる、こんな風景が好きだ。

いつもの道 ~ニューヨークの枯山水~

日差しの強い週末の昼下がり、見慣れた道が舗装し直しのために夜の間に表面が削られ、全く違う姿になっているのに出会った。

表面を削る時にできた細かい筋が強いコントラストをなし、削られて出てきた砂粒が強い日差しを反射してキラキラと眩しい。いつもはない道路からの照り返しを感じながら、見慣れた風景が一変してまるで白中夢にあるかのような感覚にとらわれた。

細かい筋と荒れたアスファルトが、日本の古寺の石庭のようで、それを思い出した時一瞬都会の喧噪が掻き消えていったような錯覚に陥ったのかもしれない。

Room without view

地階の中庭に面している部屋からは、殺風景で何もない、狭い中庭が見える。向かいのいくつかのアパートは長いこと改装中なのか、誰も住んでいないようで、窓にはベニヤの板が打ち付けられている。気が滅入るかのような風景なために、スクリーンをおろしたままにすることが多い。

景色が見えない分、スクリーンを通して刻一刻と移り行く光と影のさまに時々見入ることがあった。まるで自分の精神状態を映し出すかのような、あるいはそんな光と影の作り出す光景に自分の心を重ねているのか、そのどちらでもあるのだろう。

空虚で透明であるかのような空間に、自分という精神が波のように広がったり収縮したりしながら充溢している。光と影のうつろいと揺らぎが息苦しさを和らげてくれるのを感じながら、静けさがどこまでも透明な空気に変わっていくのを見つめている。その中に流れる時はさらに空間を満たして、停滞ではない、充足の空間を現出させている。

何かを見ようとすることで見えるのか、何かが見えるはずなのに見えていないのか、窓に映る影やそれを生み出す光の光景を眺めながらただぼんやりと考える。

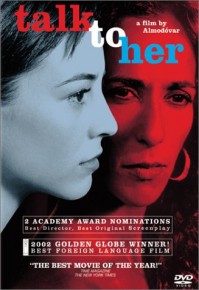

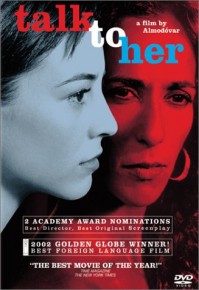

トーク・トゥ・ハー 肉体と心

監督のペドロ・アルモドバルは彼の作品を通して、ある一定のテーマを貫いているように思う。

まず、「社会の中」でタブーとされるものや、社会のスタンダードとされるものから外れ手しまった人たちがストーリーの中心におかれる。そしてそのタブーに生きる人間、社会の日陰に押し込まれた人間たちが社会的には弱者であり、虐げられる人たちであることが「前提として」語られる。それゆえに、トランスセクシュアル、トランスベスタイト、ゲイといった人々がアルモドバル作品にはよく取り上げられるが、聖職者による虐待やシングルマザー、といったテーマも同じ視点で取り上げられる。(「Bad Education」「All about my mother」などで描かれる)

しかし、性同一性障害、あるいはトランスセクシャルにアルモドバルが注目する理由はさらに根源的なものに思われるのだ。彼の映画は、そういった社会的タブーの周辺に生きる人々の生き様を捉えたドラマとしてだけでも鑑賞できるけれども、それを超えて、すべての人間が持つ肉体と精神の関係に端を発する問いに対してアルモドバルは向かい合っているのではないか。

肉体という容れ物はその存在そのものによって社会における位置を規定する。男性である、女性であるという違いは最も根本的な存在意義の違いを表す。では性同一性障害者、あるいはトランスベスタイトにとっての肉体はどういった意味を持つのだろうか。彼のドラマ作りのうまさは物語としてのわかりやすさにつながっていくために、彼らが社会的に特異な存在であるという社会の固定観念が生み出す摩擦部分が強調されやすく、そこにのみ注目して終わってしまう危険性をも秘めているように思われる。

「トーク・トゥ・ハー」では、肉体と精神の関係を問い直すさまざまな人々と彼らの関係が描かれる。冒頭、映画はドイツのヴッパタール舞踊団の舞台振付家ピナ・バウシュによるダンスのシーンから始まり、彼女の肉体が、精神世界の広がりとそれを映し出す鏡として描かれる。

彼女の肉体の動きは、舞台に障害物のように置かれた椅子の群れを変容していく。(実際には、彼女の動きに影響を受けるかのような一人の男が彼女の行く手にある椅子を押しのけていく。光を放つかのような彼女の存在を尊び、その行く手の障害となるものを人知れず除いているかのように見える)彼女の他にもう一人が舞台で踊り、バウシェの波動を受け取ったかのように彼女の動きを受け継いでいく。その肉体から放たれる精神世界が舞台を超え、観客の一人である主人公マルコの涙を誘う。

マルコは以前自ら去って関係を絶ったある女性への思いを断ち切れずにいる。「思い出」として彼の中に依然大きく存在するにもかかわらず、彼女の肉体の不在がその思い出との間に超えがたい深い溝を作るのだ。

そんなマルコの前に、女流闘牛士リディアが現れ、過去から逃れようとしていた二人は次第に結びついてゆく。彼女は、男性の世界とされる闘牛の世界で生きているわけだが、闘牛という儀式の中で牛と対峙する時には男女の差異といったものは消滅する。実際、彼女が試合前に衣装を身に着けていく場面で女性から「闘牛士」へ変わっていく様が描かれる。ここには、トランスベスタイトやトランスセクシャルに対する社会の不条理な固定観念に対するアルモドバルの批判が現れているようにも思う。

彼女が事故により昏睡状態に陥ってしまったとき、マルコは悲しみとともに困惑する。彼女の肉体は生き続けていても、彼を愛した精神は失われてしまった。彼はその精神を失ったリディアの肉体を、彼の知るリディアという存在として受け止めることができない。

彼女が収容されているクリニックには、アリシアという昏睡状態にある別の若い元バレリーナの女性と、彼女を完全介護する看護士ベニグノがいる。愛する者がともに昏睡状態にあるという立場から、次第に彼らには友情が芽生えていき、その友情が映画の軸になってゆく。

アリシアの心は醒めない眠りについているにもかかわらず、その肉体は若さと美しさを保っている。事故以前につかの間知り合ったアリシアに恋していたベニグノは、眠り続ける彼女に彼の経験の全てを語って聞かせ、彼女への愛の証として献身的に介護する。まわりのものにはセクシュアルに映る彼の彼女の肉体に対するマッサージや体を拭く行為も、彼が介護士であるという事実や、彼女が植物状態にあること、そして彼がついた自分はゲイであるという嘘によって周囲から強く問われることがない。いかに我々が社会的立場という面において周囲とぎりぎりの関係を結んでいるかを、アルモドバルはこの設定によって描き出す。その上で、ベニグノの愛情表現と昏睡状態にあるアリシアとの関係が異常なものなのか、あるいは純粋なものなのかという問いを見る者に問いかける。そしてその答えを導くのが、見る者自身の感情なのか、それとも社会に生きる上で身に付けていった社会常識や固定観念によるものなのか、その見極めを自身で判断することができるのか、といった問いをも同時に突きつけながら。

ベニグノが見たサイレント映画も肉体と精神世界の乖離を表していた。愛し合う男女のうち、男が薬によってだんだん小さくなっていくという事態に陥る。愛は消えずとも、彼女は小さくなった彼をベッドの上で押しつぶしてしまうかもしれない。そして肉体を通しての愛情表現の手段を失ってしまった彼は、絶望する。

アリシアにバレーを教えていた、母親代わりのような存在の女性(ジェラルディン・チャップリンが演じる)が、アリシアに新しいバレーのテーマを語るシーンがある。とある戦場での生と死をバレーで表現しようとするのだが、兵士の死を男性が演じ、その後女性が生命の再生を表す精霊を演じる、という設定だ。実際にバレーのシーンは描かれないが、バレーという肉体を通して肉体存在以上のものを表現しようとする行為、あるいは表現しようとする精神が肉体とその動きを規定することによってのみ生み出される「美しさ」が、アルモドバルのテーマに重なっているのだろう。バレーにおいては、男性と女性の肉体が規定する動きの先にその真髄を見据えることになる。闘牛は男性世界と考えられる中で儀式として昇華され、その中で性別というレベルは消滅する。どちらも肉体という現実から、精神や儀式という世界を規定していく。

ベニグノはその後一線を超え、眠り続ける彼女を妊娠させそれが発覚して投獄される。ここで興味を覚えたのはそれに続くシーンだ。彼が投獄された刑務所をマルコは訪ねるが、設備は囚人への配慮から刑務所のイメージからはほど遠く白く清潔で、まるで病院のような監獄にマルコは驚く。事実、そこでは収監者を囚人とは呼ばない配慮までなされている。このイメージは、アリシアが病院という空間に望まないながらも収容されベニグノの愛情表現から逃れられない状況に在ったのが逆転し、今度はベニグノが肉体的に逃れられない世界に閉じ込められた、ということを暗示しているようにも考えられる。肉体がとらわれることでアリシアを中心にした彼の精神は生きる世界を失い、ベニグノは自ら肉体の存在を断つ。

我々の肉体と精神は切り離すことの出来ないつながりを持っている。そして、精神世界のひろがりと、肉体の規定する存在意義の間には重なり得ない違いも存在する。その差異は認識し得ても解決されるものではないだろう。人としての、最も大きなパラドックス。肉体存在に関する社会のタブーの数々は、そんなパラドックスに向き合う上で生まれてきたものであるのかもしれない。それを超え得るのは、精神世界の広がり、それのみと言うことはできるのだろうか。

「誰も知らない」〜アメリカでの評価〜

映画「誰も知らない」はニューヨークでも広い範囲で高い評価を得ていた。高級紙(NY Times, Washington Postなど)やインディー系に強い関心を示すNYのVillage Voiceなど、かなりの紙面を割いて評論しており、この映画に対する関心の強さをうかがわせた。

カンヌ映画祭での最年少主演男優賞受賞という事実を前提にしたものではない、映画自体を評価しようという態度が見て取れたことにまず好感を持った。アメリカにおいてはカンヌ映画祭自体に対してアカデミー賞ほどの体温上昇を感じさせないということもあるが、賞の受賞をナショナリスティックなものとして取り扱い、少なからず経済効果を狙うかのような日本でのメディアの受け取り方より冷静で公正な評価態度だった。

宣伝効果と結びついた映画評ばかりが目立つ日本のメディアには、実は多くの人が辟易としているのではないだろうか。この映画をいかに取り上げるかということは、実は非常に複雑で細やかな態度が必要なものであることを映画を見た人は感じるだろう。その目には、誠実さに欠けるメディアの態度が底の浅いものに映ったとしてもおかしくはない。(NY Timesやインディー系のVillage Voiceなどは、アカデミー賞に対してすら一定の距離を置く)

「誰も知らない」の批評について

アメリカでは多くの批評が映画の中での「距離感」について評論していた。対象である子供たちへの、そして母親にたいしても一定の距離を保っている映画の作りに対して、いい意味であるとか悪い意味であるとかいうのとは別次元に「冷めた距離」という言葉をNY Timesでは用いていた。

補足になるが、NY Timesは驚くべきことに地方紙であり、にもかかわらず世界中の読者に対して発信するために実際常に世界中からニュースを集めてきている。さまざまな文化やそれを背景にした事柄をできる限り偏ることなく論評するために、記事は高いレベルの批評眼と第三者的な距離感を必要とする。その距離感が、是枝監督のとったテーマに対する態度と非常によく似ていることに彼らは気がついていた。ジャーナリスティックなテーマを扱い、虚飾なく、感情に流されることなく社会に提示することー是枝監督のこの態度は、特にマスメディアに携わる人々の共感をえたのだとも考えられる。

もちろん、映画のテーマそのものは我々日本人にとってより真実味を持つ、また持つべき問題であり、アメリカ人としては第三者的な外側からの客観的視点を持たざるを得ない。しかし、そのテーマとの「距離」は、事実をほとんど黙殺し知らないままでいた我々多くの日本人と、アメリカ人批評家との間で果たして異なっているのだろうか?

あくまでこの映画とその提示する問題の意義は、「個人」がどこまでそうした「距離」の存在する事実を受け止め、その意味を問うかにある。是枝監督はそこまで考えた上で映画を作り上げたのではないだろうか。そしてアメリカ人批評家たちはテーマの意味合いと重要性を映画を通して受け止めつつ、それを可能にしたであろう彼のある種ジャーナリスティックな映画作りを大きく評価したように思われる。

アメリカにも深刻な家庭の問題はたくさんあり、社会問題ともなっている。「誰も知らない」の提示する事件は日本という社会が生み出した特殊なケースであることは事実だが、こういった社会的な家庭問題が”存在する”という現実はアメリカでも日本でも同じである。その上で、どういった類いの社会のひずみがこれらの問題を引き起こし、どうすれば解決していけるかということは映画自体では語られていない。アメリカにはシングルマザーが多いし、貧困問題も非常に大きなものだ。その中でこのケースに似た事件は起りえるし、実際起っているかもしれない。しかし、そういった問題に何らかの「結論」なり「解決策」を導き出すことは、この映画や新聞というメディア(少なくともNY Times等)では避けられている。それは見る者/読むものにゆだねられ、それが大きな波となって社会の中で動いていくことを最終目的としているからだ。

「あの母親はひどい」とか、「周りの人間はなぜ気づかなかったか」と語るにとどまることは、彼らと同じであることに気づかないでいるだけのことかもしれない。「社会問題」となる、あるいはされるべき事柄や事件は、漠然とした社会という空間にあるままで個々自らの次元に引き寄せられないならば、いつまでも問題として事柄/事件が認知されることすらないだろう。それをこの映画は提示しているのだ。そして、もしやっと認知されたとき、我々はいかにそれに対峙しえるか。その先は、見る者にゆだねられている。それはある意味、ジャーナリズムの本意といえるのではないだろうか。

補足:

アメリカでは新聞の評論や評価は絶大な影響力を持っている。特に(土地柄、そして経済的理由からNY TimesやVillage Voiceしか目を通していないが)NY Times紙は映画、音楽、本、演劇、アートなどの評論が独立して別紙になっており、特に週末の新聞はものすごい厚さになる。

その分多くの紙面を評論に割くことができ、それを一流の専門ライター陣が執筆している。彼らの評論は確かに鋭い。そして演劇やミュージカルなど、NY Timesで酷評されれば実際1週間もせずに幕を閉じることもあるほど、影響力も強い。

高級紙と呼ばれるNY Timesがアメリカの知識層の判断基準を決定していると言っても過言ではないが、それには政治力や経済力を超えた第三者の視点を貫いているということが支持される最大の理由となっている。もちろん、New Yorkというリベラルで知識層が最も集中している、アメリカでも特殊な都市の新聞、ということは考慮すべき点ではあるが。(アメリカの総意ではないということ)

幅広い視点と許容力を持つことが第三者的視点を保ち得る方法だとして、ニューヨークはさまざまなものを受け入れる受け皿となる。その上で、客観的判断と批評がそれらを淘汰し、さらに高い批評眼を得ることにつながっていく。ある意味で、最も厳しく、だからこそ公正な批評がここでは行われているように思われる。

アップルとスティーブ・ジョブス

マッキントッシュで知られるアップル社の創始者であり現社長のスティーブ・ジョブスが、スタンフォード大学の卒業式でスピーチを行った。その全文を読むことができたのだが、いろいろと思い出すこと、考えることがあったので、少しパーソナルな内容に触れつつ自分のMacintoshとの関わりなど書いてみようと思う。

原文のリンク

http://news-service.stanford.edu/news/2005/june15/jobs-061505http://news-service.stanford.edu/news/2005/june15/jobs-061505

さらにビデオで彼のスピーチを聞くこともできる。

さて。

父親が海外勤務になり、ワシントンDC近郊バージニア州に家族で移った。英語学校に通った後、ある州立大学に入って一般教養のクラスをとり始めたのが1993年頃のことだ。

大学のコンピューターラボはほとんどMacで、それでペーパー等を書いたし、当時広まり始めていたインターネットでメールを書いたりネットめぐりなどを始めた。ネット利用を、ネットサーフィン(死語…)などと呼んでいたのもこの頃だ。

その頃家でも家族共用にコンピューターを買おうということになり、ならば学校でもよく使われているMacがいいと親に話したところそのまま決定した。東京にある父の勤める本社ビルの一階には以前NECとキャノンのショールームがあって、子供の頃会社を訪ねたときにいろいろなパソコンに触れる機会があったのを覚えている。当時Macはキャノンが代理店となって日本に入ってきていた。国産のNECのものでも子供のおもちゃには高すぎるものだったし、まして輸入品であるMacは車一台買えるほどの値段だった。Macintosh Classicなど、Macは当時知った他のどのパソコンとも異なった特別な雰囲気を持っていたのと、それらマシンの別次元の価格とで記憶のどこかに残ったのだろう。

そんなわけで、うちに来た初めてのパソコンはMacだった。Centris 650というマシンで、メモリーは8MB, ハードディスクは80MB (!) という今では信じられない内容だったけれど、当時それでもいろいろなことができたし、Macは自分にとって”魔法の箱”になった。

以来、パソコンはMac、ということになった。学校で時々使わざるを得なかったWindows3.1はどうしてもなじめない。(あの時のことがトラウマとなってウィンドウズにはどうしてもなびけない。(笑) ) その後寮に入ったとき学校のアップルストアでQuadra 610を学割で安く買っのだが、そのとき実際には一世代前のCentris 610をオーダーしたのに、新しいモデルが出たからか性能も上がっているはずのQuadra 610を差額請求もなく送ってくれた。アップルという会社に思い入れが出来たのはその頃ではないだろうか…

その後ニューヨークの美術/デザイン系大学であるParsons School of Designに入学したが、やはりデザイン系のためほとんどのコンピューターがMacだった。当時値段と性能の面で勝っていたMacのクローンに浮気したりはしたけれど、MacOSからは離れなかった。

そして大学にいる間に、あの歴史的な初代iMacが登場した。アップルをクビになった創始者のスティーブ・ジョブスが、新しい風とともにアップルに復帰したのだ。マシンとしては少し馬力が足りなかったのだが、大学にもサブマシンとして一気に増えていった。特に色違いのiMacが出てからは。それからだ、停滞していたアップルが変わり始めたのは。

その頃、アップルはかなり行き詰まっていた。シェアは落ち、株価もどんどん下がる。どの会社がアップルを買収するか、そんな噂がよくささやかれた。OSの開発も遅れ、Windows95には追いつかれた。それを、アップルを作ったジョブスはどんな思いで見ていただろう。iMacの爆発的な人気にもかかわらず、アップルに対する周囲の態度は冷ややかだった。あからさまなバッシングもよく耳にしたし、メディアもそういう態度が一般的だった。それはiPodが出て、再び爆発的なヒットとなるまで続いたが、iPodとiTunes Music Storeの成功はとうとうそんなネガティブな評価を打ち砕いて、好調な、成功したアップルのイメージを再び社会に定着させた。

彼のスピーチによれば、自ら作ったアップルを首になったおかげで、打ちのめされながらもまたゼロからスタートする機会を得たと言っている。その悔しさをバネに、彼はNeXTという別のコンピューター会社と、コンピューターアニメーションの制作プロダクションであるPixarを立ち上げた。彼はアップルへの復帰の条件に、NeXTのOSをMacに採用することを呑ませ, それは後に現在のOS Xになっていく。沈みつつあったアップルを、再び軌道に乗せるきっかけをiMacとOS Xによってもたらした。ジョブスの復帰はアップルの第二の出発となったのだ。ある意味、アップルはジョブスそのもの、ジョブスはアップルそのものなのかもしれない。

いくつかのエピソードをジョブスはスピーチで取り上げている。

アメリカの私立大学の学費は日本のものよりかなり高いのだが、その学費が両親の蓄えの大部分を持っていってしまうことにジョブスは心を痛めていた。(ジョブスは養子として生まれた時に引き取られたのだそうだ)それに見合うだけのものを、大学に見いだせなかったとも言っている。(卒業式だから、言ってもいいか…入学式には言えないでしょう (笑) )何をしたいかも定かではなく、そんな中興味のない授業に多額の学費を両親に払わせることに大きな矛盾を感じたという。

だから大きな不安は抱きつつも一大決心をして、大学を中退する。そしてお金をセーブするために、ジュースのビンをいつも返却して還ってくる5セントをためたり、週末には10キロ以上歩いてある寺院に出向き、週に唯一のまともな食事を食べさせてもらったりした、と話す。それはつらいことではなく、すばらしいことだったとジョブスは言う。そういった数々の経験が、後に大きな価値を持つようになったと。

大学をやめた後、最初に興味を持ったのがカリグラフィーだったそうだ。キャンパスに貼られたさまざまなポスターや掲示板が、きれいなカリグラフィーによって書かれていたのだそうで、それに惹かれたジョブスはカリグラフィーのクラスをとり、後にその経験がMacOSにいろいろなフォントを使えるようにしたり、バランスよく表示させるようにしたりすることにつながったと言う。このエピソードは、何かをする時に事務的にできればいい、というのではなく、いかにエレガントに、スマートに行えるかというアップルらしさの源がかいま見える気がする。

アップルを首になった時も、自分の求める物にたいする誠実さを失わなかったために再出発がはかれたという。本当に自分の求めるものでなければ、本当の喜びは得られない。見つからないならば、探し続けるべきで。妥協してしまうべきではない。それは彼がさまざまな壁にぶつかったことで逆にそれを糧にすることを学んだ彼の生き方だ。

さらに彼は続ける。彼は去年、膵臓ガンを患い、一時は三ヶ月から半年の命と宣告されたことを告白した。死を覚悟し、家族に別れを告げ、社会的責務の整理を行うよう告げられたという。幸運なことに、彼の症状は珍しいもので完治できることがわかり、術後しばらくの休養の末職務にも復帰した。この経験を通して考えたことを興味深い言葉で言い表している。

”death was a useful but purely intellectual concept…death is very likely the single best invention of life.”

そして、死は時の流れを示す指標であり、最後の到達地点であり、古いものを消し去って新しいものの生まれる余地をあたえるものでもある、と言っている。”死”の前では、自分のものでない考えも、どんなプライドも、失敗を恥じ、恐れることもその意味を失う。何かを失うかもしれないと恐れ、立ち止まってしまう罠から逃れるにも、”死”という概念は力になる、と言うのだ。失うものなど何もないからこそ、自分を、自分の求める何かを見つけ出さねばならない。そしてそんな自分なら、信ずるに足るだろうーー。ジョブスの潔さと人を引きつける強さは、そんなところから来ていると思う。

彼の言葉が実感を持って響いてきた。自分も28の時、がんを患い、手術、治療、再発、そしてよくなった今も再発への恐れは消えていない。OK、自分はこれらを経験した。ではその後で、何が自分にとって大切なことなのか、何をすべきなのかーそれを常に考えようとしている。いや、考えざるを得なくなった。もちろん、四六時中とはいかないけれど(笑)

アップルの魅力にとらわれた者として、そのさまざまな製品によってインスパイアされ、単なるツールとして以上の力を借りてきたように思う。それはこれからも変わることはないだろう。自分にとって、アップルの製品は本当の意味でパーソナルなコンピューターとなった。

最近また、ジョブスはCPUをIBMからIntelに移すという大英断を下したが、そのプレゼンテーションもいかにも彼らしいものだった。

“We will be very excited to keep pushing the frontiers, and tell you about Leopard, (the next OS) the next time we meet next year.

Because more than even the processors, more than even the hardware innovation that we bring to the market, the soul of Mac is its operating system. And we are not standing still….”

今の成功におごることなく、常により良く、新しいものを創り出そうとする姿勢。それはコンピューターという世界にとどまらない、生きる人としてのあるべき姿でもある。

Thin Red Line~シン・レッド・ライン

“what’s this war in the heart of nature?”

このモノローグとともにこの映画は始まる。映画は太平洋戦争中期、ガダルカナル島における日本軍とアメリカ軍な激烈な戦いをもとに描かれるのだが、冒頭のシーンではまるで戦争とは無縁のような、何千年も繰り返されてきたであろう原住民たちの姿が豊かな自然を背景に映し出される。

青く透明な海が照りつける南国の太陽に輝き、白い砂浜と、豊かな森の中で原住民たちが暮らしている。その中に、アメリカ兵らしい二人の若い白人が混じり、原住民らと拙いながらも心を通わせている雰囲気をうかがわせる。そんな中で、そのアメリカ兵がつぶやく。“what’s this war in the heart of nature?”

このアメリカ兵ウィットは大いなる自然と、その中に生きる原住民たちの暮らしとに完全な調和を見いだしている。生の源たる、優しくそして恐ろしい自然と、ごく当然の摂理として身近に存在する生と死。それらを、彼らは彼らなりの方法で真摯に受け止め、対峙している。

その自然の摂理の外側で繰り広げられる戦争という人間の行為に、ウィットは意味を見いだすことはできない。降り注ぐ木漏れ日の中に、彼は桃源郷の白中夢を見ようとしているのだ。原住民たちとのふれ合いが、つかの間であるとはいえ彼の求めているものと重なる。そこに、彼を戦争の現実に引き戻すアメリカの軍艦が現れる。

ウィットの上官であるウェルシュ(ショーン・ペン)は歴戦の末、数々の修羅場を目のあたりにし、それをくぐり抜けてきた。生き残る確率を増すには、戦闘するマシーンにならなくてはならないと頭では理解しているし、戦場で生き抜いてきた経験は彼をより戦闘マシーンに近づけていった。

そんな彼の目に、ウィットは他の者と違った存在に映る。生き延びるためには、彼の考える戦争という現実=”見ず知らずの敵を殺す戦闘”、そして”調和を乱す部外者を拒絶する自然”との戦いを繰り返さざるを得ない。その戦いの中で、彼のまわりの人間は傷つき、命を落としていく。しかしウェルシュは、果てしなく続く戦闘の中で生き延び続けることによって、傷つき失われる命を機械のように無感覚に受け入れるようになってしまうことを恐れているのだ。実際、死んだ僚友を目にして「何も感じなくなった」とつぶやく別の兵隊の言葉に動揺する。だから、ウィットが”戦闘の現実”を超えたところに生と死の問題を見いだし問いかけているところに惹かれ、そこに彼自身の現実の手がかりを見つけようとする。

中隊を指揮するスターロスは、強固な反撃の中突撃を命令する上官トールに逆らう。次々と部下が命を落とす中、彼は神に問いかけ、答えを示すよう求めるが、それに対する確たる啓示はなかった。しかし、繰り返される戦闘の中”問いかけることそのもの”が、生への希求として、あるいは自らが、そして彼の率いる部隊が生き、(生き残っている)存在していることの意義を確かめるための行為として語られる。戦争に身を置いたことによって、死は彼にとって喪失を意味するようになった。

ベル二等兵は、残してきた若い妻と過ごした日々を次々と回想する。戦闘が激しければ激しいほど、その回想はノスタルジックに美しく昇華され、詩的なものになっていく。その”詩的な”ものは、スターロスと同じように、生への希求そのものなのかもしれない。彼も自問する。”戦争を終え彼女のものへ戻ることができたとき、自分は元の自分に戻りたい。しかし戻れるだろうか?” と。彼の回想が美しければ美しいほど、それは失われたものであることを意味し、元の彼には戻れないであろうことを示唆する。戦争はベルにとって、自分を根本から変えてしまったものとして彼の現実となる。

この映画は、いわゆる戦争映画、反戦映画といったものとは異なるように思う。大学で哲学を教え、ジャーナリストとして雑誌等に寄稿していた監督のテレンス・マリックは、映画という手法を用いて彼の表現したいものをいかに見る者にとって意味のあるものにするかを求めていると言えるのではないか。

同時期公開された「Saving Private Ryan」では、リアリスティック=(リアルではない)に戦闘シーンを描き、かつセンチメンタルなストーリーの帰結によって戦争があったという事実を感情に訴えることで後世の人々に伝えようとした。しかし、「Thin Red Line」のテーマは、我々人間が何かに対峙することによって初めて何かを認識しようとし、それを現実として捉えるということを示すことだったように思えるのだ。歴史においては事実として存在する「戦争」というものに対し、後世に生きる戦争を経験していない我々はどう対峙するのだろうか。戦争の酷さに対する感情は、戦争をしてはならないという理性を育てるかもしれない。しかしそれはあまりに楽観的なあいまいなものでもある。

「Thin Red Line」におけるさまざまな登場人物のさまざまなモノローグ、自然の摂理の内側に生きる原住民の自然との関わりと暮らし、光、透明な水、豊かな森ーーこれらすべてが詩的に語られ、我々見るものは映画というメディアを通してそれを詩的に捉えるすべを与えられる。”詩的”とは個人個人の、感覚を通した”世界”の認識のプロセスであるとするならば、「Thin Red Line」のテーマがもたらす詩的なイメージは今を生きる我々にも強く提示されて受け止められ、その意味について個々に対峙する機会を与える。そうして認識されたものは感情のみで一時的にあおられたものより、強く我々を突き動かすのではないだろうか。

戦後60年の節目である今年、戦争を経験として知る人は年々少なくなってきている。そんな中、我々は戦争を現実として捉えるすべをあまりにも知らないし、全ての人間を巻き込んだ出来事であったことを忘れ、一面的な見方で強引に捉えようとする態度を強くしている。その結果が靖国参拝問題であり、昨今みられる感情に訴えることのみに注力した戦争アクション映画である。センチメンタルな感情によるメッセージは、一時的なものしか生み出さない。我々の中の何か大きなものが失われてしまっているのではないかという問いを、「Thin Red Line」という映画は呼び起こす。