NYにて

ニューヨークでは輝かしい過去も、刺激的な今も、変わらない人々の日常も街の空気に自然にとけ込んでいる。この街に住む人、訪れる人が、その時々、思い思いにそれらを見いだして、人それぞれのニューヨークの姿を描き出す。

何気ない建物の前でふと立ち止まると、驚くほどに凝縮された時間の蓄積を見ることがある。普段目には留まらない、そこにあるだけの存在が、自分の心境とシンクロするかのように強い存在感を持って再び目の前に立ち現れる。

自然にしろ人工であるにしろ、光はそんな在るだけの物にも投げかけられ、輝きとともに影を与える。そして、そこにはさらに時の流れを蓄積していった重層された記憶が込められている。自分の中にある何かが、その輝きと影に惹かれていく。

いつもそんな微細な声を聞き取れるかはわからない。強い誘惑と刺激に満ちたこのニューヨークでかき消されそうな存在に、実は多くのものが含まれている。それを見いだす心の繊細さを、この街で保ち得るだろうか。

NYの建築家~1. Contemporary Architecture Practice

ニューヨークを中心に活動する建築家を少しずつ紹介していこうと思う。第1回目は、コンピューターによる建築の位置づけを考察しながら、コロンビア大学大学院建築科出身の二人によるユニット、CAP (Contemporary Architecture Practice) の作品を紹介する。

1990年代前半、ハリウッド映画界でコンピューターグラフィックスが本格的に導入され一般化し始めた当時、建築分野にもようやくコンピューターによる3次元モデル環境がひろく受け入れられるようになった。ここで言う3次元モデル環境とは当時すでに一般的になりつつあったCAD(Computer Aided Design/Drafting-コンピューターによる2次元図面描画/設計) からさらに踏み込んで、3次元空間をコンピューター上のバーチャルな環境で解釈し取り扱うものだ。シリコングラフィックスによるワークステーションや、エイリアスなどの3Dコンピューターグラフィックソフトウェア(現Maya)が一般にも手の届く存在となり、コロンビア大学建築科にも大量に導入されたのを覚えている。

これらの新しい3次元モデル環境は、バーチャルな環境で「空間」と「物質」を取り扱うために、従来の既成空間/物質概念の再解釈の必要性を生み出した。加えて、「バーチャル」という言葉の表す意味を考察する必要性から、またこれらのソフトウェアが「アニメーション」に特化したものであったことから、「時間」という概念が空間の解釈を拡張するものとして建築においても重要性を増していったのだ。その上でアンリ・ベルグソンやジル・ドゥルーズら哲学者の時間概念もInter disciplinaryの必要性の高まりとともに多いに参考にされた。これは従来の建築が建築という独自の、完結したスタティックな存在であることを根本原理としていたことを考えれば、非常に大きな変化と言える。

近代までの西洋建築は、archetypeを定義することで建築の存在意義と物質的性格を同時に固定したうえで、’Sublime,’ ‘Melancholy,’ ‘Rhetric’といった建築の性格的な概念と、’Gravity,’ ‘Ornamentation’などの物質的な概念が相互に補完し合いながら、その地位を芸術的にも社会的にも昇華させていくことを可能にした。

それに対し、20世紀前半にミース・ファン・デル・ローエは固定化されたarchetypeをいったん分解し再解釈し、さらに建築というフィジカルな存在を成立させる「場」をも分解解釈することで既成建築概念を抽象化してモダニズムの先駆けとなる。それは、ルネッサンス期に発明された透視図法が、そこに表される空間と物質の関係を抽象化することを可能にし、新たな空間認識を生み出したことを受け継いだともいえる。当時透視図法の求心性は神の存在、あるいは人間存在を明示化することに利用され、抽象性はその永続性と普遍性を表現することを可能にしたが、ミースはそこからさらに抽象性を押し進め、空間と建築そのものの普遍性を求めようとした。(その意味では西洋文明を定義し続けた宗教色をついに排除することを可能にした、ともいえるのだが)

透視図法やミースのもたらした、建築/場の概念と物質性の抽象化は、ある意味「バーチャル」という言葉を用いて表される3次元モデル環境に通じている。そこに時間という概念が、人間の感情にではなく、(”ノスタルジー”という時間/空間感覚は西洋建築において建築の美的/社会的存在意義を高めるために常に重要な意味を持っていた)空間作用として加わることで、建築は物質的にスタティックな存在から自由になる可能性を獲得しえるのではないか。

3次元モデル環境の導入初期には、3次元モデルの要素をそれらソフトウェアの持つ時間軸上で操作し、スタティックな物質形態を物理的に変容させる試みがなされた。そこでは既成建築概念を解体するために形態操作する脱構築主義とも距離を置き始めていたと思われる。(ピーター・アイゼンマンらはコンピューター以前から、新しい形態言語を生み出すため、また確立された建築概念を解体するために手作業で取り組んでいた。2者の中間を行っていると言える)そこに空間のプログラム的要素とその時間性を掛け合わせることで、さらに空間とその現象化である形態が変容する。サンフォード・クウィンター、イグナシ・デ・ソラ・モラレスら理論家はこれらの「建築操作」を「リキッド・アーキテクチャー」と名付けたが、今ではさまざまな要素を掛け合わせて建築が成立することから「ハイブリッド・アーキテクチャー」とも呼ばれている。

ハイブリッド・アーキテクチャーにおける形態の変容は、建築の物質的要素の既成概念をも変容させる力を持つ。例えば、「壁」という要素が従来持っていた、床から垂直に空間を隔てるという定義も変容し、そこでは床が盛り上がって壁になり、壁面はさまざまなプログラム要素、例えば家具としての機能も伴わせ持つかもしれない。そういった試行錯誤が繰り返されることで、新しい生活様態や空間認識が生まれていく可能性も生まれる。

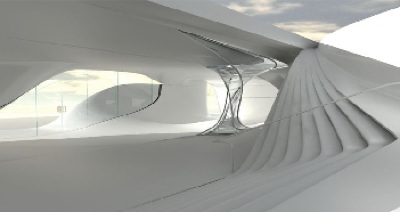

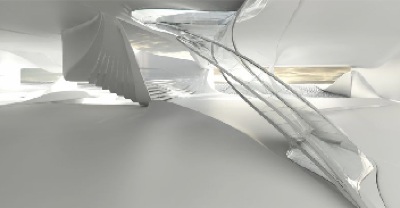

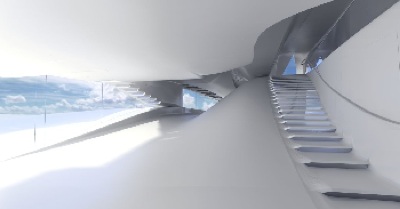

以前はコンピューターやソフトウェアの限界などから制約も多かったハイブリッド・アーキテクチャーのコンセプト化が、昨今急速に進化している。Ali Rahim率いるニューヨークのContemporary Architecture Practiceはその一端を担っている。その作品の一部を紹介したい。これらの空間が「何」なのか、それは定義されるものではないので、自由に想像していただきたい。

Fashion designer’s Resident project

コンセプトや動画など、さらに興味があれば彼らのホームページをお勧めします。

http://www.c-a-p.net/

光と影ー思想と精神と感覚と

投げかけられた光と、自ら発光する光。影を作り出すのか、影を照らし出すのか。

光と闇は対極にあるものではない。人が介在すれば、その意味も人それぞれによって意味を変える。

谷崎潤一郎の「陰影礼賛」は海外において日本の伝統美を知る上で日本以上に親しまれているように思われる。それは、暗がりに鈍く光を放つ人の生活の証と人の生き方そのものに対する谷崎のノスタルジックな憧憬が描き上げた世界だ。西洋式の生活に慣れていた谷崎本人にはその憧憬世界そのものに住むことはもはや苦痛だったようだが、彼の精神の拠り所として心の中に存在したそれらの心象風景は、彼のその後の生き方と文学作品において大きな意味を持っていた。

美を侘/寂という、時の流れの感覚として捉えた日本の美意識は、西洋における、廃墟という過去への憧憬を促すロマンティシズムの感覚に、実は近いのかもしれない。その意味でも、谷崎は伝統そのものに生きるというより近代的に伝統を捉えたのだった。

ニューヨークがなぜこれほどまでに過去への憧憬をかき立てるのか。ユートピアを夢見て造り上げられたこの都市が、その過去を受け継ぎながら未来へと変貌している証なのだろうか。ニューヨークという存在に、我々は光と闇とを重ねることでその存在を捉えようとする。人それぞれが、一つ一つの心象風景としてのニューヨークを持っている。

Iron Ageの夢の跡 ~New Yorkの移民時代から黄金期へ〜

アメリカが「自由の国」と謳われた時代は、ニューヨークという鉄と移民と高層ビルの「都市」に結実したと言ってもいい。それほど、ニューヨークは「近代」の都市として完結している。アメリカの一都市というのではなく、世界の一都市、一個の独立した存在だ。

アメリカにおいて鉄の時代は、貧しく未熟ながら新たな時代への希望に満ちた、若くとも最も精神的に豊かな時ではなかったか。ニューヨークの摩天楼はその希望が形となって立ち上がっていった姿なのだ。疲弊したヨーロッパの人々を移民として受け入れることで、混沌とした中にも新たな別天地としての発展著しかったニューヨークは、そのエネルギーを空へと拡大し摩天楼を築き、アメリカ中に散ってゆく軌跡として鉄道を延ばしていった。それは富の集約された結果としてだけではなく、数知れぬ名も無き人々の積み重ねていった人生の結晶でもある。

20世紀初頭に興った”アール・デコ”は時に美術史にとってはさほど重要でないといった捉え方をされるが、さまざまな神話や宗教の精神的偉大と、人間の肉体的存在とその可能性の讃歌として若きアメリカを彩り、支えた。

クライスラービルエントランス

栄え行く産業の代名詞だった鉄も、時代を築く影の立役者だった鉄道も、やがて第一線を追われ静かに役目を終えていく。廃墟としてのわびしさ以上に、その担った役割と人々に与えた希望の姿としてよみがえってくるような場所が、ニューヨークとその周囲のそこかしこに残されている。

リバティーステート島 旧鉄道駅舎 エリス島で移民として受け入れられた人々がこの駅からアメリカ中に旅立っていった

そして、次第に富の集積としての姿と土地効率利用に限定されていった高層ビルは、9/11という日を迎えることになる。どこかで失っていった、歴史を積み重ねていくことの地道で謙虚な歩みと、精神的な豊かさとそれを支える力強い希望。テロが肯定されることは絶対にあり得ないとしても、グラウンド・ゼロに残された鉄の十字架はさまざまな何かを静かに、しかし強く訴えかける。

Iron Ageの落し子~Queensboro Bridge~

ニューヨークの建設ラッシュは、鉄の時代の幕開けとともに始まった。

鉄鋼業は新しい時代を「建設」する代名詞となり、産業革命とその結果もたらされる文明の開花を支える役割を担っていった。高層ビルがユートピア都市の象徴とするならば、鉄によってもたらされた都市の基盤たる鉄道や鉄橋は影の立役者として人々を運び、都市へ流入する人々をささえてきたのだ。

イーストリバーに架かるQueensboro Bridgeは、1909年に幾多の紆余曲折を経て完成した。1881に近代的鉄橋の設計計画が持ちあがってから30年近くを要したことになる。設計・建設を担当していたManhattan Bridge Companyが倒産したり、それによってロードアイランド鉄道の鉄橋利用をあきらめるよう余儀なくされるなど、同時期に完成したManhattan Bridgeや、完成当時最高の技術を盛り込んだBrooklyn Bridgeと比較すると最終的に最も計画縮小された、地味なものとなってしまった。

たしかに吊り橋構造を利用し、ゴシック風の重厚な外観とケーブルの美しいBrooklyn Bridge, そのBrooklyn Bridgeを鉄によって表現し直したかのようなManhattan Bridgeとは見た目も構造もかなり異なっている。Queensboro Bridgeは吊り橋構造を用いず、鉄橋として精巧な設計を余儀なくされたために、橋梁の陥落事故など、50人もの人命が失われた難関工事で、その繊細で女性的な外観の裏には多くの犠牲が払われている。

イーストリバーに浮かぶルーズベルトアイランドをまたぐQueensboro Bridgeのすぐ横を、Trumway(ロープウェー)がマンハッタンとルーズベルトアイランドを結ぶ交通手段として通っている。マンハッタンを空中散歩でき、Queensboro Bridgeを間近に見ることの出来るトラムは隠れた観光スポットだ。鉄構造の間から垣間見えるManhattanが、ノスタルジックに見えてくる。

マンハッタンのイメージを強調しているのは両サイドを流れる「川」ではないだろうか。高層ビルが建ち並び空を目指すその姿を川の対岸から眺める時、多くの人にとってその不思議な距離感がマンハッタンに対する自分の距離感であるように感じる気がするのだ。以前対岸のニュージャージーにすんでいた頃、冬の朝ハドソンリバーから立ち上る川霧に霞み、遠くにぼんやり浮かんでいる蜃気楼のようなマンハッタンを見ながら駅に向かった。マンハッタンは、そうやって象徴として多くの人々の心の中にとどまっているのだろう。

だからこそ、その川を渡り、マンハッタンに至るという行為そのものにノスタルジーを感ぜずにはいられないのだ。多くの夢や希望を抱えてニューヨークを目指してきた人々の思いが、これらの橋を渡るたびに感じられるからだろう。

一度日の傾きかけた頃Manhattan Bridgeを車でわたったことがある。ラッシュアワーでゆっくりと進む車のラジオから、Sarah McLachlanの「Angel」というピアノバラードが流れた。夕日にまぶしいほどにきらめく川の水面を見ながら、その光景にあまりにはまった曲に呆然としたのを思い出す。

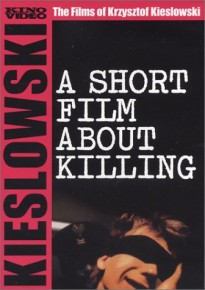

Short film about killing-クシシュトフ・キシェロフスキー1

Kino Filmより最近立て続けにリリースされたクシシュトフ・キシェロフスキーのシリーズより。「Short film about killing」はテレビシリーズとして制作された「デカローグ」の一編を再編集して映画化したもの。撮影に、キシェロフスキーの後の作品「二人のベロニカ」、トリコロール三部作の「Blue」を手がけ、他に「ガタカ」、「ブラック・ホーク・ダウン」なども担当したSlawomir Idiak。彼のインタビューも特典として収録されているが、すばらしい映像を作り上げている。

ワルシャワで若い男が街をさまよっている。働くわけでもなく、情熱を持てるようなものもないかのようだ。ただその彼の目は周りを何かわだかまりを持った感情とともに常に見渡している。彼の心は自らの内に向けられることなく、その視線となって外に向かっていく。

国道を横切る歩道橋の上から、彼は下を走り去る車に石を落とす。国道を見下ろす彼をカメラは捉えながら、砕け散るガラスの音だけが聞こえてくる。笑みを浮かべ、彼は歩き去る。それは不特定の目標に、言い換えれば彼の外の世界すべてに向けられた乾いた衝動として描かれる。

当時のワルシャワー成熟していたかに見えた社会主義体制のもとで、大多数の人々、特に彼のような若い人間が、情動の向けどころのない乾いた抑制された社会に何かしらの隠れた不満やわだかまりを持っていたであろうことは想像できる。社会は空気のように、ほとんど見えない形で存在している。それは多くの人間の、生きることへの情熱を導くような物ではない。かつて社会主義が掲げた連帯と労働の勝利と喜びは、やがて薄れ、人々を駆り立て導く物ではなくなっていったのだ。多くの若い人間がごく平凡な標準を受け入れることで社会に順応していく中で、それができない人間は、感情や衝動の向かう矛先すら定められない。主人公の若い男は、パトロール中の警官をあの目で追い続ける。しかし、警官が去ってしまうと、その感情の矛先はまた行き場を失ってしまうのだ。

やがてその行き場のない衝動は殺意にまでたかぶっていく。若い男は一台のタクシーをひろい、郊外へ行くよう告げる。タクシーの運転手もその背景がわずかに語られるが、社会にとって可もなく不可もない存在の、少し嫌みのある中年男に過ぎない。やがて人のいない郊外へ至ったところで、若者は用意していたひもで運転手の首を絞め殺そうとする。動かなくなった運転手を引きずり出して川辺に運ぶが、意識を取り戻し殺さないよう懇願する運転手に石を振り落として殺す。

ここで、若い男は涙を流すのだ。殺人を犯すまでの黒々とした情動が、人を殺し、人が死ぬということを目の当たりにして初めて我にかえる。行き着いた先に何かがあったわけではなかった。絶望的にやり場のない袋小路に、また行き着いただけだと知ったからだろうか。

やがてシーンが変わり、法廷に舞台は移る。若い男は逮捕され、裁判を受ける。担当弁護士は、正義心の情熱に燃える若い新人だが、努力のかいもなく若い男は死刑を求刑される。ここで、「殺人」は若い男の犯したものから、影を潜めていた社会、国家、体制のものに入れ替わる。正義心の砕けた弁護士が若い男の独白を聞くが、若い男の不幸な生い立ちとなった妹の死が、彼に渦巻いていた黒い衝動のきっかけとなったことを明るみにする。それ自体は見る者の感情を揺さぶるが、それ以上に若い男が多くの人間と変わらない、その中の一人の小さな存在であることを語ることに意味があるように思えた。そして死刑の執行。運転手の殺害と同じように、克明にその様子が描かれることで、それが「殺人」であり彼が被害者であることを強烈に示唆する。

この映画が「国営放送」で一般に放送されたことが何より日本人としては衝撃的だ。ドラマとしての質の高さもさることながら、そのテーマの底には体制に対する批判も少なからず含まれているからだ。人間の本質に迫る、そうすることを求め、可能にする土壌。東欧国家の奥の深さを感じさせる。

あの若者の黒い情動は、現在の日本人の多くにも渦巻いている。本当の人間性はどこに求められるのか。今の日本を見るに、そんなことを考えずにはいられない。

偶像のさだめ

ニューヨークの都市としての歴史を知る上で、最も面白い本をあげるとしたら(自分にとっては)これしかない。

「錯乱のニューヨーク」レム・コールハース著

このブログのタイトルにも拝借している。彼の作品を理解する上でも、この本は必読と言える。というより、彼の作品は、ここで描かれた彼の都市イメージを一つずつ具現化しているに過ぎない。(彼はもともとシナリオライターを目指していたから、自分の生き方のシナリオをこの本に思い描いたのだろう)

都市を「ジャンクスペース」と語る彼の言葉に皮肉を探すのは可能だが、それよりもニューヨークに対する深い思い入れが、「都市」というもののなかでその一員として何かを創りだそうとする彼のよりどころであることのほうが大きい。そして、高層ビルという今では見慣れて凡庸化したかに見える存在が、都市というイメージを体現し、それを実現する上で数々の夢やユートピア思想を飲み込んできた物として、それを創りだした人々とともに生き生きと描き出されている。

ニューヨークを訪れる人にとって、エンパイアステートビルやクライスラービル(残念ながら今はないワールドトレードセンターも含め)はニューヨークそのものであり、都市そのものだ。そうして偶像化された高層ビルだからこそあの9/11も演出された。それらをさらに深く知るガイドブックとして、「錯乱のニューヨーク」はおすすめだ。この本を読んだ上で見るニューヨークは、都市という偶像に隠れた歴史と人々の営みの積み重ねをかいま見せてくれる。

New Yorkの埋もれた記憶

New Yorkを歩く時、必ずカメラを持ち歩くようになった。

華やかな輝きを放つNew Yorkも、夢を追い続ける人を飲み込み続けるNew Yorkも、ごく地道に生活を営み続ける人々のよりどころであるNew Yorkも、どれもが現実だ。そのあまりのエネルギーに押しつぶされそうになることもあれば、街と人の交差するその営みに癒されることもある。

そんな中、写真を撮る意味を最近考え直してみた。「自分」が写真を撮るということ。目の前の風景の中に何を見、何を感じたのか。それを写し取って、自分がここにいたということを残していく。そんなことを考えた後、New Yorkの街に、埋もれるように静かに息づいている何かを探そうとカメラを手にとった。

数枚ずつ、写真を載せていきたいと思っています。

「Irma Vep」と「CLEAN」のマギー・チャン

「CLEAN」はマギー・チャンが「Irma Vep」以来再びオリヴィエ・アサヤスとコンビを組んだ最新作。マギー・チャンはこの作品でカンヌ映画祭主演女優賞を受賞した。ほかにニック・ノルティがすばらしい演技で映画を支えている。

Irma Vepにおいて、マギー・チャンは「有名女優」の映画撮影シーンを「演じて」いる。すでに映画撮影現場を映画化するという時点で虚構の世界をさらに虚実入り交じったあいまいなものへと変容させているのだが、「マギー・チャン」という女優としての存在そのものが、社会において認知される時には一人の人間という実体ではない「アイコン」としてのものであることを前提にこの映画はスタートしている。香港、アジアの映画界では名実共にトップであるはずの彼女が、ヨーロッパの撮影現場においてはまるで無名の扱いを受けるあたり、(その設定には無理があるにせよ)「有名」であるということがいかに作り上げられた虚像であるかをまずは浮き彫りにする。

スターの虚像をはぎ取られたマギー・チャンは、香港のスターではなく、一人の人間として実体を持つ対象に還元されている。(オリヴィエと彼女は当時恋愛関係にあり、その後結婚、離婚)しかし撮影が進むにつれ、Irma Vepを演じるマギー・チャンと、役柄であるIrma Vepの境界がしだいにあいまいになっていく。女優という実体を超えた存在が、自分ではない「役」になりきるということにどんな意味があるのかをオリヴィエは問うことで、一人の人間が実存するということと周囲がそれを認知するということのあいまいさ、脆弱さを浮き彫りにしていた。

「CLEAN」においても、マギー・チャンはロックスターの妻、自らもMTVのホストという社会においてはアイコン化された実体のないイメージを背負っている。その実彼らはドラッグにはまり、そのことで喧嘩の絶えないのが実際の姿だ。その限られた世界の中では、日常生活も、自らが生んだはずの子供ですら彼らにとって実体ではなかった。

しかし、彼女から多くのものが抜け落ち始める。有名人という虚像がはがれ落ちたとき、彼女に残ったのはドラッグ中毒である現在の荒んだ自分という実体と、自らが生んだ子供の存在だけだった。すがりついていた虚像を失い、現実と向き合う決心をして初めて彼女は実体としての、一人の人間としての存在として歩み始める。

インタビューにおいてマギー・チャンは、「この映画においては「演技」はしなかった。役になりきった上で、それが新しい自分となり、その自分を出しきることに努めた」と語っている。すばらしい演技で映画を支えるニック・ノルティーも同じことを言っていて、その意味でもこの映画が「映画」という虚構に「生きる」人間たちの存在を捉えたものであると言えなくはないだろう。映画という世界の中での現実。それが、見るものの現実と交差したとき、映画が虚構を超え我々に入り込むきっかけを創りだす。

Hiroshima, mon amour 24時間の情事

広島の映画撮影に日本を訪れたフランス人女優と、偶然出会った日本人建築家の、どこまでも交わることのない存在とすれ違いを描いた映画。監督は「去年、マリエンバードで」のアラン・レネ、原作・脚本は「ラ・マン 愛人」のマルグリット・デュラス。

ふと出会ったフランス人女優が原爆について思いを巡らしている。それを日本人である建築家は表面的な感情による理解だと思っているにもかかわらず、彼は彼女を熱望する。女優にしても、始めは一夜のみの関係を求めていた。最初から、日本的な情感の交わりではなく、肉体の存在を通した西洋的な関係が広島という特殊な舞台を背景に語られる。

しかし映画が進むにつれ、その距離を保った関係が崩れ始める。

女優には敵国ドイツの兵士との密通を断罪された過去があった。誰にも語られなかった、故郷で負った傷の痛みと孤独とが、ヒロシマという別の大きな傷を負った土地においてよみがえってくる。彼女は異国の日本人に過去の記憶の影を重ね合わせていたのかもしれないが、夫にも語ることのなかった過去を、ヒロシマという土地で異国の男性に語ることで彼女は何かを求めている。

しかし建築家の彼女についての理解が埋めることの出来ないひろがりを持っていることも微妙に感じ取っている。それゆえ求められても彼女は拒絶するしかない。求められているものが、肉体の存在以上の、実体のある彼女自身でないことを知っているからだ。どうしても埋まることのない距離。にもかかわらず、彼らは何かを相手に求めずにはいられないのだ。

今現在の肉体の存在は、過去の埋もれた記憶をも提示しているのだろうか?そして他人は、そのあるがままの存在を認め、受け入れることができるのだろうか? 「君はヒロシマで何も見なかった」という男の断絶の言葉。それは戦争の傷跡の深さからくる絶望でもある。反戦映画を幾度も手がけたレネは、戦争が肉体だけでなく精神的にも人々を引き裂いたことを描こうとした。この外界との断絶が、彼女を追いつめていく。戦争と恋愛を通して、そしてそれ以上に一人の人間としての存在と他の存在との関係を鮮やかに描き出している点において、この映画の意味はある。